¿Cómo recibimos a los niños?

Solemos pensar que el espacio que recibe a los niños y niñas de entre 0 y 4 años son los jardines de infantes. Pero en Argentina coexisten diversos formatos institucionales para la primera infancia: salas cuna, jardines de infantes oficiales y no oficiales, espacios de primera infancia, entre otros. Estos niños son recibidos en formatos institucionales muy diversos, que ponen distinto énfasis en tres funciones centrales a su tarea: cuidado, enseñanza y crianza (CEC).

Así, algunos espacios se enfocan en enseñar saberes y habilidades a través del juego y de preparar a los niños para la escuela primaria. Otros, en cambio, se centran en cuestiones ligadas al cuidado y la crianza, tales como la alimentación, el sueño y la higiene. A su vez, la profundidad de sus relaciones con la comunidad, la familia y el contexto social de los niños varía en forma notoria.

Cada tipo de institución depende de una organización específica, principalmente de los Ministerios de Educación y Desarrollo Social, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias. Esto influye, a su vez, sobre el peso que le otorga cada una al cuidado, la enseñanza o la crianza.

Sin embargo, las tres actividades CEC tienen igual importancia en el desarrollo pleno e integral durante la primera infancia.

¿Qué sabemos sobre la oferta para la primera infancia en Argentina?

La información sobre la oferta y cobertura para la primera infancia en Argentina es escasa y además está fragmentada y desactualizada. Conocer mejor y en forma sistemática la oferta, su distribución, su regulación, su enfoque pedagógico y los perfiles de sus profesionales nos permite tomar decisiones que efectivamente redunden en más justicia social y educativa.

A nivel nacional, solo existe una encuesta pública sobre asistencia a servicios de cuidado, enseñanza y crianza, dependientes tanto del sistema educativo como del sector de desarrollo social o los gestionados por organizaciones de la sociedad civil (OSC): la Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA). Sin embargo, la ECOVNA no permite diferenciar los datos según formatos institucionales, por lo que no es posible precisar qué niños están siendo atendidos por cada tipo de oferta.

Por otra parte, para los espacios que no dependen del sistema educativo, existe un Registro Nacional de Espacios para la Primera Infancia (RENEPI) a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), cuyos datos no eran públicos al momento de la publicación de este documento.

¿Por qué nos preocupa la heterogeneidad en la oferta CEC?

El formato institucional influye sobre la modalidad de atención al niño: cada institución ofrece algo diferente, no siempre enfatiza las tres acciones y al hacerlo responde solo en forma parcial a las necesidades de ese niño y sus derechos. En otras palabras, dado que los niños necesitan del cuidado, la enseñanza y la crianza, la segmentación institucional de la oferta empobrece la calidad de la atención integral de los servicios.

En un país fuertemente atravesado por la inequidad como la Argentina, las disparidades de los formatos institucionales mantienen y refuerzan las desigualdades socioeconómicas existentes.

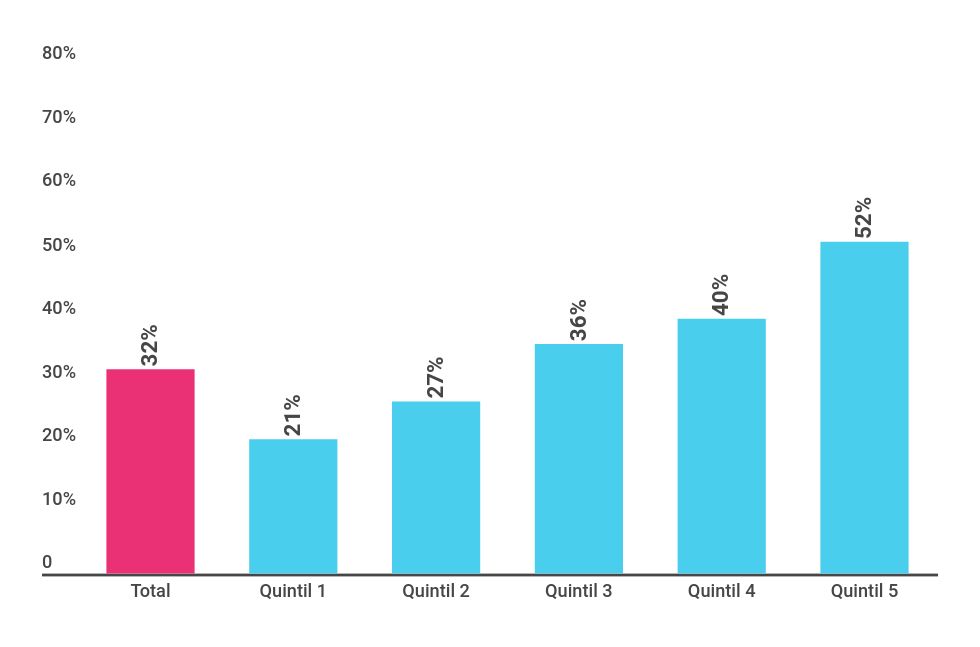

Entre 2011 y 2012 a nivel nacional, solo el 32% de los niños de entre 0 y 4 accedía a algún tipo de oferta institucional de CEC (MDS y UNICEF, 2013). El porcentaje aumentaba con la edad: mientras que solo el 3,1% de los niños menores de 1 año asistía a instituciones de CEC, en niños de 4 años este porcentaje alcanzaba casi el 80%.

Tasa de asistencia a instituciones de CEC de la población de 0 a 4 años, según quintiles de ingreso per cápita familiar. Principales aglomerados urbanos (2011-2012)

La tasa de asistencia a instituciones CEC entre los 0 y los 4 años del quintil más rico del país más que duplica a la del quintil más pobre (52% y 21%, respectivamente). Si bien estas diferencias pueden deberse a las elecciones de las familias, las posibilidades que estas tienen para compensar estos déficits no son las mismas.

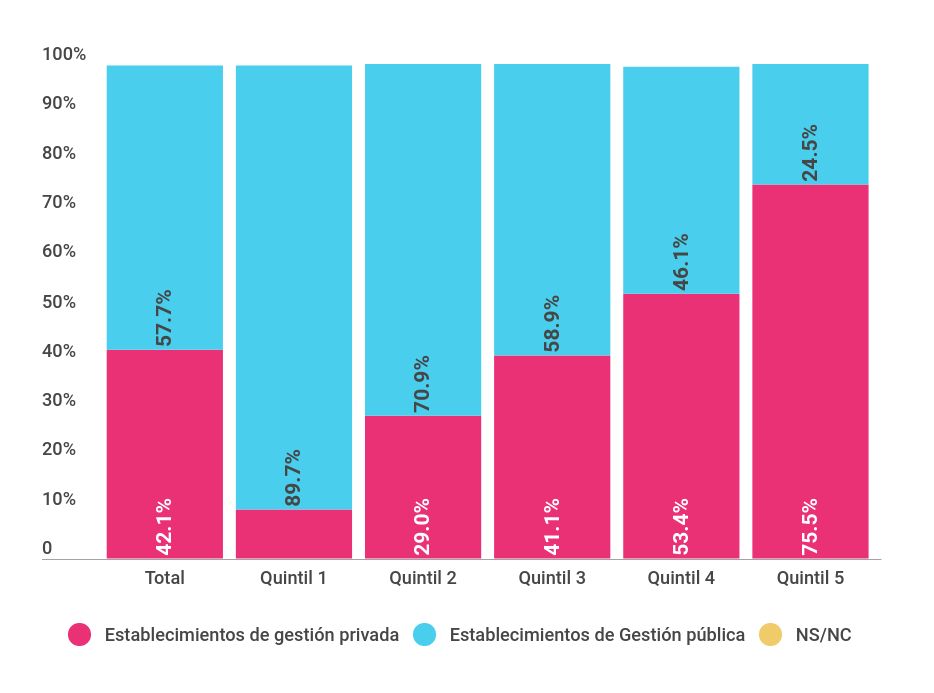

Los déficits de cobertura son más evidentes cuando se contempla solamente la oferta pública: de los niños de 1 año que asistían a algún tipo de oferta, el 68% lo hacía en establecimientos de gestión privada. Este porcentaje se reduce año a año hasta llegar a 31% para los niños de 4 años en 2011-2012 (MDS y UNICEF, 2013). Mientras las familias con mayores recursos pueden suplir el déficit de oferta estatal recurriendo al mercado (en establecimientos privados a elección o en casas particulares con personal contratado específicamente), las familias con menores recursos no siempre pueden afrontar este costo y deben recurrir a arreglos familiares o comunitarios de CEC.

La participación del sector privado en la oferta de CEC es casi ocho veces mayor para el quintil más rico que para el quintil más pobre (75,5% y 9,9%), respectivamente.

Tasa de asistencia a instituciones de CEC de la población de 0 a 4 años, según quintiles de ingreso y tipo de gestión. Principales aglomerados urbanos (2011-2012)

Esta inequidad socioeconómica se ve agravada también por la inequidad de género. Los quintiles más pobres suelen tener una mayor proporción de mujeres -en muchos casos, como jefas de familia. La dificultad que tienen estas familias para acceder a instituciones de CEC recarga a estas mujeres y empeora sus posibilidades de acceso y permanencia en el mercado de trabajo, así como la calidad de sus trayectorias laborales. Esto, a su vez, empeora la calidad de vida de la familia y contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza.

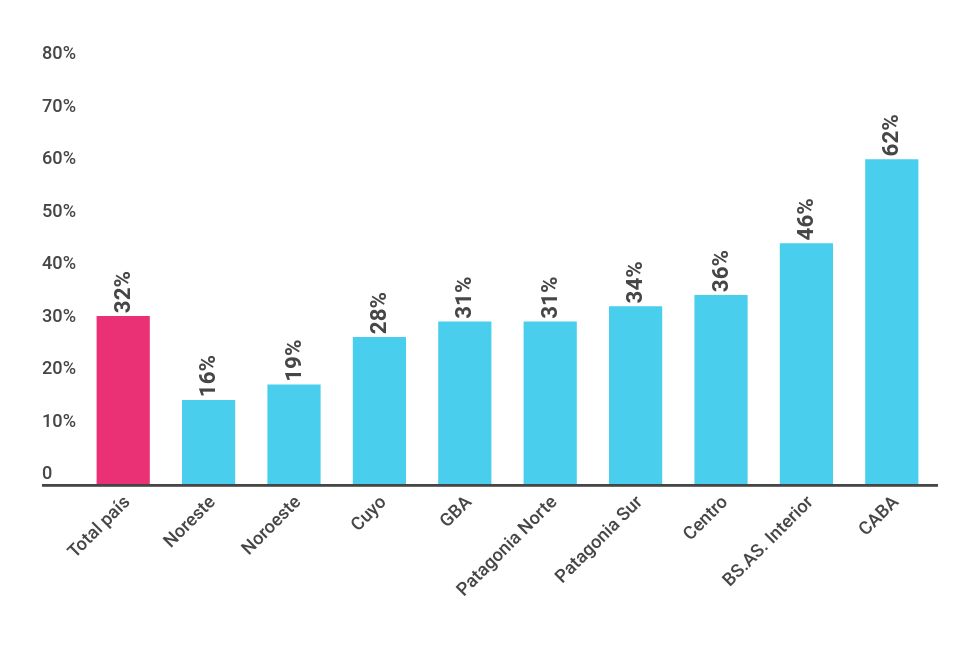

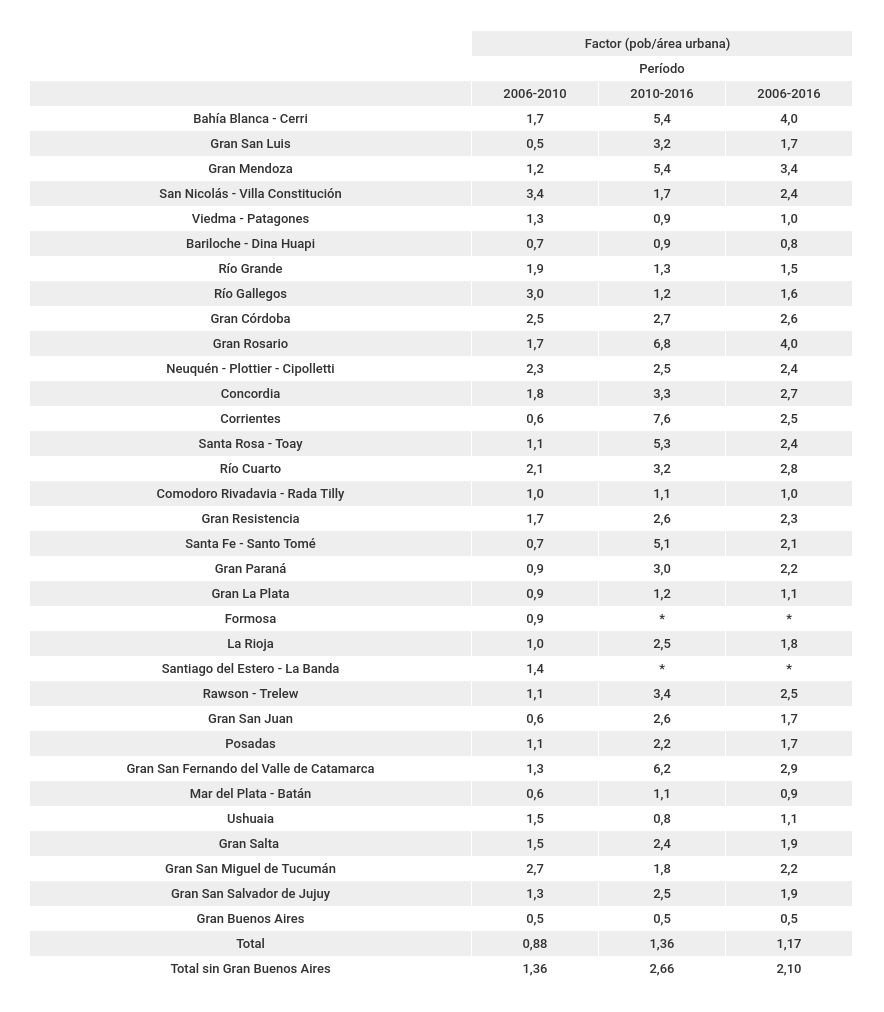

Estas disparidades se encuentran también en una dimensión territorial. Entre 2011 y 2012 la asistencia a centros de desarrollo infantil en todas sus modalidades, para niños entre 0 y 4 años era del 61,7% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero apenas del 15,5% en el Noroeste Argentino.

Asistencia de la población de 0 a 4 años a instituciones de CEC por región. Principales

aglomerados urbanos (2011-2012)

Las disparidades jurisdiccionales son solo una primera capa de las disparidades territoriales. El carácter urbano, periurbano o rural del territorio es un segundo condicionante que, pese a su relevancia, es difícil de medir con los datos disponibles.

Para superar la fragmentación que vemos en el mapa de CEC, es importante partir de un mayor conocimiento de la oferta y de sus características heterogéneas. La escasa información disponible acerca de la cobertura, la distribución y la multiplicidad de formatos institucionales, con sus regulaciones correspondientes son obstáculos a sortear a la hora de pensar en mejores políticas públicas para la primera infancia.

Desafíos para las políticas públicas para la primera infancia

El gran desafío para las políticas públicas para la primera infancia es pensar integralmente las funciones de crianza, enseñanza y cuidado. De esto, se desprenden dos grandes desafíos que exigen potenciar articulaciones y sinergias orientadas a garantizarles a todos los niños el acceso a sus derechos.

Por un lado, el desafío de desarrollar la coordinación intersectorial y la colaboración estratégica entre áreas para lograr un enfoque integral que supere la fragmentación entre las modalidades de intervención actuales.

Por otro lado, la necesidad de expandir la cobertura y aumentar la calidad de la oferta. La articulación técnica y política entre formatos institucionales representa un paso necesario, pero no suficiente. Esto debe combinarse con un fuerte foco en la calidad para lo cual es fundamental delinear estándares comunes que guíen y orienten a todos los espacios que brindan CEC para la primera infancia.

Las diversas políticas dirigidas a esta franja etaria deben partir siempre de la pregunta acerca de los efectos de las acciones programadas para contribuir al cuidado, enseñanza y crianza, y deben estar orientadas a garantizar la equidad desde el inicio de la vida.

¿Qué podemos hacer para enfrentar estos desafíos?

- Integrar los registros de información existentes en un Sistema Único y Descentralizado de Información. Para lograr la ampliación de la oferta de una forma justa que realmente contribuya a una mayor equidad socioeconómica y territorial es crucial que la toma de decisiones se base en información integrada y actualizada sobre el alcance de los formatos actuales y las necesidades que plantea el territorio.

- Fortalecer la oferta de formatos institucionales de CEC para los niños en la primera infancia temprana (de los 45 días hasta los 3 años). El enorme déficit en la cobertura afecta especialmente a los niños más pequeños y de sectores más vulnerables. Es necesario garantizar que todas las familias cuenten con la oportunidad de optar por algún formato de CEC.

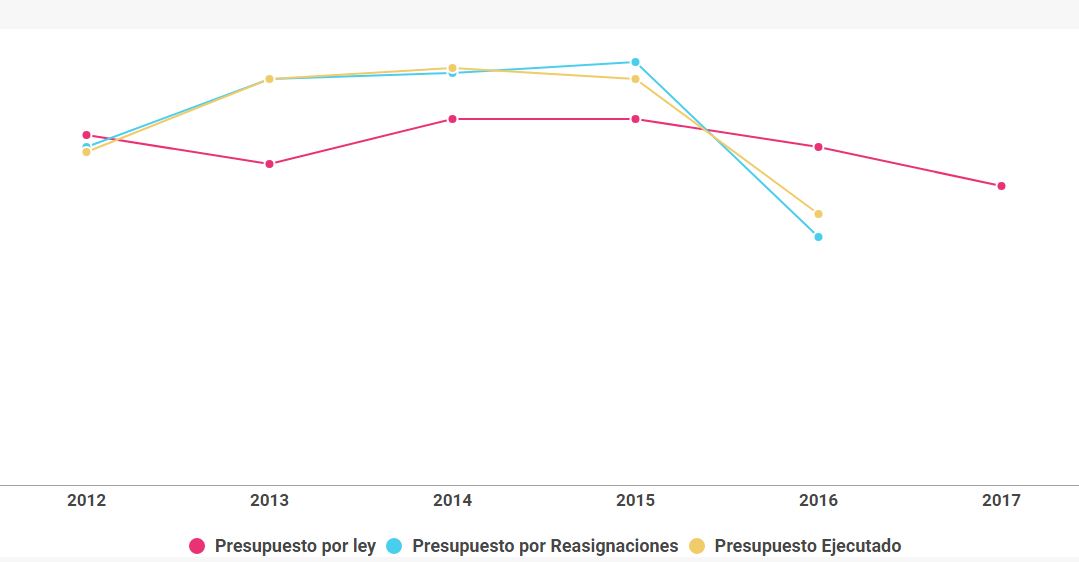

- Ampliar el acceso a salas de 3 y 4 años. Además de los desafíos implicados en garantizar la obligatoriedad de la sala de 4 años alcanzar la universalidad en la sala de 3 años (como fue dispuesto por la Ley 27.045 en 2014) supondrá importantes desafíos en materia de inversión y ritmo de construcción. Esto difícilmente se logre sin un fuerte apoyo por parte del Estado nacional a las provincias más rezagadas y con menores recursos fiscales.

- Crear Estándares Curriculares Comunes que guíen el desarrollo de las prácticas en todos los espacios de CEC. La unificación de estándares ayudaría a garantizar una mayor homogeneidad en la calidad de todos los formatos institucionales vinculados a la infancia en el país.

- Fortalecer el rol de los supervisores para asegurar los Estándares Curriculares y promover mayor coordinación entre los espacios de CEC. Además de crear estándares, es necesario monitorear su implementación. Los supervisores juegan un rol clave en este sentido, dado que no solo son la interface entre la administración central y los espacios de CEC, sino que son quienes más conocen el territorio y pueden adaptar mejor las políticas a las particularidades de su comunidad y territorio. En los formatos institucionales de cuidado y crianza la supervisión es muy dificultosa y en muchos casos, inexistente. Por ello, se propone un sistema de supervisión cruzada y protocolizada en la que los referentes de los distintos espacios de CEC puedan, desde sus trayectorias y experiencias, colaborar en la observación y control de los estándares y funcionamiento de otros espacios.

- Mejorar los procesos de formación y acreditación de los profesionales y asegurarles condiciones de trabajo adecuadas. Mejorar la formación inicial y continua de todos los profesionales vinculados a los formatos institucionales puede lograrse mediante un postítulo anual de especialización en cuidado, enseñanza y crianza de la primera infancia y capacitaciones integrales bianuales a todos los trabajadores vinculados a la primera infancia. Esto permitiría recuperar la experiencia acumulada por las instituciones existentes, promover la participación de la comunidad y las familias, profesionalizar a los profesionales y fortalecer sus capacidades para el trabajo con la infancia. Esto está estrechamente ligado a la mejora en las condiciones laborales del personal que trabaja en los espacios de CEC. Esto incluye promover remuneraciones salariales equitativas y diferenciales, garantizar los recursos materiales necesarios para llevar adelante sus tareas y mejorar sus condiciones contractuales.