Inversión educativa: la desigualdad provincial

Desde la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo (LFE, 2005), la discusión sobre el financiamiento de la educación suele quedar restringida al alcance de la inversión en educación como porcentaje del PBI (Producto Bruto Interno). Ahora bien, cuando se analiza en detalle la evolución del financiamiento educativo a nivel nacional y provincial, saltan a la vista –entre otras cuestiones- las grandes disparidades que existen entre las provincias. Esto inevitablemente abre la pregunta por cómo favorecer una distribución más justa y adecuada de los recursos que garantice el derecho igualitario a la educación.

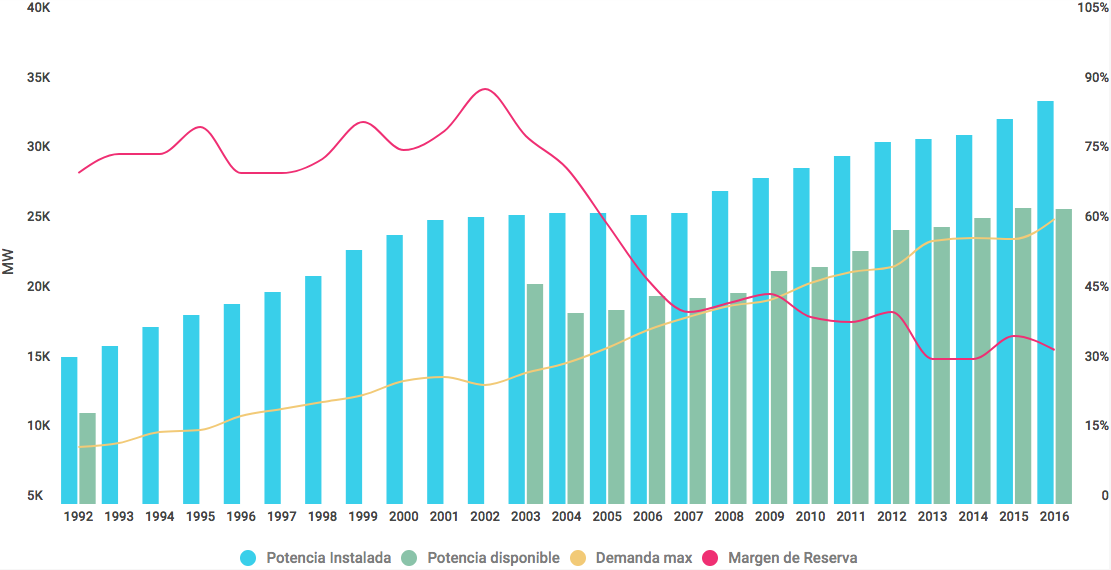

La aprobación de la LFE estableció nuevos pisos para el gasto público en Educación y Ciencia y Técnica, y específicamente, estipuló que el gasto en Educación debería alcanzar el 6% del PIB en 2010. El Gasto Público Consolidado (GPC) (el gasto agregado de Nación, Provincias y Municipios) en Educación, Ciencia y Técnica incrementó en más de 50% su participación en el PBI, al pasar de 4,2% del PBI en 2005 a 6,6% del PBI en 2015. No obstante, este aumento no fue un hecho aislado, sino que sucedió en un contexto de crecimiento de la economía y de una suba notoria en la presión tributaria y del gasto público. Es decir, se pudieron destinar mayores recursos al sector educativo sin necesidad de priorizar en el agregado este rubro por sobre otros, por lo que su participación en el total se mantuvo constante en aproximadamente 15,5% del GPC.

Evolución del GPC en Educación y Ciencia y Técnica, como porcentaje del PBI (1994-2015)

Fuente: CIPPEC, sobre la base de datos de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Hacienda

El gasto nacional en educación está abocado, sobre todo, a la educación superior (60%) y los fondos salariales (17%). Los años 2006, 2007, 2011 y 2015 —estos últimos tres, años de elecciones presidenciales— aparecen como los de mayor incremento real del gasto en Educación y Cultura a nivel nacional. Por el contrario, en 2008, 2012, 2014 y 2016 se registraron caídas reales, siendo el último año el que mayor disminución presenta (8%).

El gasto de las provincias se concentra en la gestión y operación de las escuelas. En conjunto, entre 2005 y 2015 la inversión educativa provincial incrementó su participación en el PIB en casi 50% y la relación entre el gasto educativo y gasto total provincial aumentó de 28% a 30%. El período de mayor incremento sostenido del gasto educativo provincial es el que sigue la implementación de la LFE entre 2005 y 2010, y si bien luego presenta oscilaciones, se logra mantener en un nivel superior al previo a la sanción de esta ley.

A pesar del incremento generalizado en el gasto educativo, las disparidades entre las provincias son notorias. Este desequilibrio puede analizarse en relación a tres ejes: el esfuerzo educativo, el salario docente y el gasto por alumno estatal.

Esfuerzo educativo

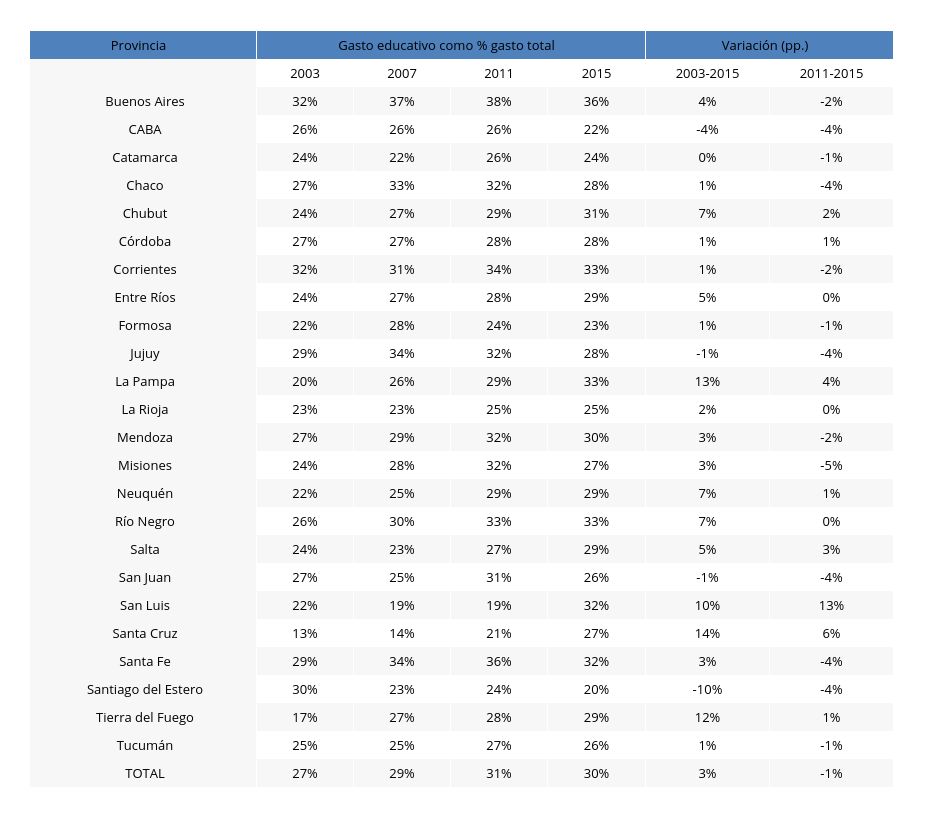

Como puede verse en el cuadro a continuación, casi todas las provincias han incrementado su esfuerzo educativo (la proporción de recursos destinados a la educación) entre 2003 y 2015. Por ejemplo, Santa Cruz más que duplicó la relación entre el gasto educativo y el gasto total (13% y 26,7% en 2003 y 2015 respectivamente). Por su parte, Tierra del Fuego tuvo un incremento de más de 70%, al pasar de 17% a 29%. Las únicas jurisdicciones que presentan descensos son CABA, Jujuy, San Juan y Santiago del Estero. En la mayor parte de las provincias se encuentran variaciones positivas entre 2003 y 2007, y en casi todas ellas entre 2007 y 2011. Sin embargo, en el período posterior (2011-2015) se evidencian una mayor cantidad de provincias con descenso en su esfuerzo por la educación.

Evolución del Gasto Educativo como porcentaje del total, por provincia (2003-2015)

La proporción del gasto educativo sobre el gasto total, es decir, el esfuerzo presupuestario que cada provincia realiza por la educación, difiere ampliamente entre jurisdicciones. Entre las provincias con mayor y menor esfuerzo educativo existe una brecha de 1,5 veces. A su vez, los aumentos de esfuerzo no siempre logran traducirse en mayor gasto educativo: no son las provincias que mayor esfuerzo por la educación realizan las que logran tener un gasto por alumno estatal más elevado.

Salario docente

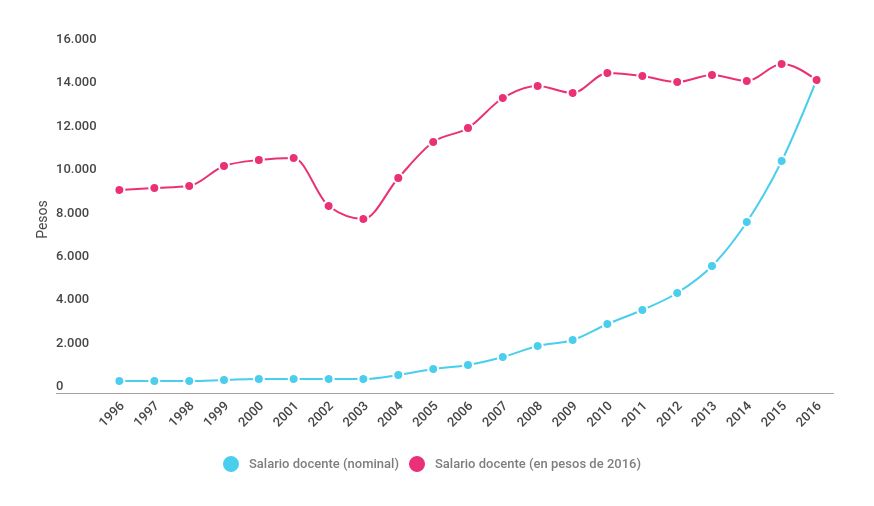

Con respecto la evolución reciente del salario docente, también pueden distinguirse distintos períodos. La variación total entre 1999 y 2016 asciende a 38% en términos reales para el salario testigo, siendo la más elevada la correspondiente al período 2003-2007 (con un aumento de 69%) y con tasas de crecimiento inferiores en los sucesivos períodos de gobierno (7% 2007-2011 y 4% 2011-2015). Nuevamente, el crecimiento entre 2003 y 2007 aparece sesgado por la fuerte contracción que se produce con la crisis de comienzos del nuevo siglo (reducción de 20% en 2002 y 7% en 2003). En 2016, primer año del actual gobierno, se registró una caída del salario real del 4,8%. Si bien en otros años posteriores a la recuperación económica se han registrado también pérdidas del poder adquisitivo del salario docente (2009, 2011, 2012 y 2014), la del último año ha sido la mayor caída interanual desde 2003. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que estas variaciones corresponden al salario promedio, y esconden diferencias notorias entre provincias.

Evolución del salario docente, en pesos (1996-2016)

Nota: Salario bruto de un docente de jornada simple de nivel primario con 10 años de antigüedad, promedio simple entre las 24 jurisdicciones. En pesos de 2016. Deflactado por variación de precios al consumidor elaborada en base a estimaciones privadas e INDEC (hasta 2007 y desde abril de 2016).

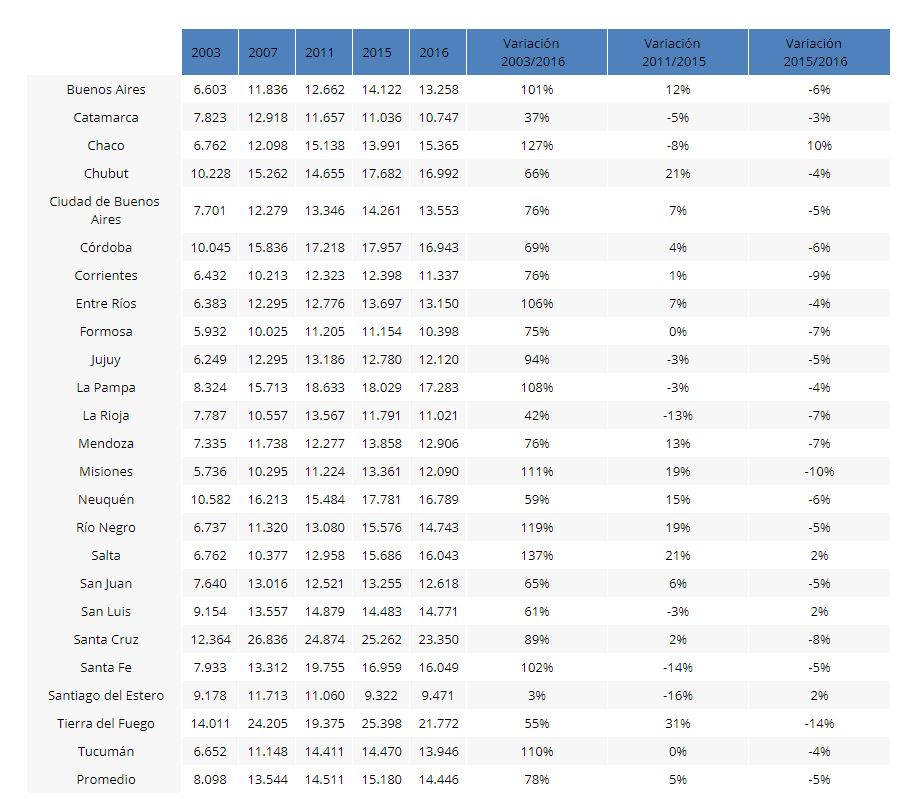

Con el cambio de gobierno en el año 2016 se observa una reducción en términos reales del gasto en Educación y Cultura a nivel nacional. Sin embargo, las partidas salariales han ido en la dirección contraria en ese primer año, incrementando el esfuerzo nacional por el Fondo de Incentivo Docente (FONID) aún a costa de disminuir drásticamente las partidas destinadas a otros fondos educativos. Esta situación es coyuntural y requiere análisis posteriores de la evolución del presupuesto educativo, dado que se trata de un solo año de referencia y no alcanza para comprender una tendencia. En este cuadro es evidente que el salario real de los docentes en casi todas las provincias baja entre 2015 y 2016, si bien la tendencia de aumento se sostiene entre 2003-2016.

Evolución del salario real docente y variación, por provincia (2003-2016)

Nota: Salario bruto de un docente de jornada simple de nivel primario con 10 años de antigüedad. En pesos de 2016. Deflactado por variación de precios al consumidor elaborada en base a estimaciones privadas e INDEC (hasta 2007 y desde abril de 2016).

Más allá de la evolución reciente en materia de salario docente, persisten las desigualdades entre las provincias. La relación entre las provincias que pagan mayores salarios y las que pagan los salarios más bajos es de entre 1,7 y 1.8 veces en el período analizado.

Estas disparidades han dado lugar a estrategias del gobierno nacional para paliarlas, a saber, la creación del Fondo de Compensación Salarial (FCS) con la Ley de Financiamiento Educativo.

El FCS tiene la finalidad de compensar desigualdades salariales en las provincias que presentan salarios inferiores al mínimo establecido en la paritaria nacional. Fue diseñado con el objetivo de reducir las desigualdades salariales entre provincias, pero no tiene criterios transparentes de distribución. Esto se traduce en que, si bien las provincias receptoras del FCS se encuentran entre las que en 2016 presentan menor salario docente, no necesariamente son las que cuentan con menores recursos fiscales por habitante ni las que realizan mayor esfuerzo educativo. El porcentaje de fondos distribuidos por medio del FCS es mucho menor a aquel distribuido por el FONID, creado en 1999 como complemento del salario docente pagado por las provincias, distribuido igualitariamente a todos los docentes del país.

Su alcance también es mucho más limitado. Incluso, no tiene una correlación clara con los recursos fiscales por habitante, que son el verdadero origen de las desigualdades en el financiamiento educativo de las provincias. Las provincias más pobladas son las que explican esta situación: son provincias con Estados muy pobres que no reciben el Fondo Compensatorio. El caso de la provincia de Buenos Aires es paradigmático, dado que es por lejos la que menos recursos fiscales por habitante tiene, pero la que mayor esfuerzo educativo hace.

Gasto por alumno estatal

El aumento del gasto educativo se vio expresado en un incremento en la inversión por alumno estatal, que entre 1999 y 2015 aumentó 91% en términos reales. En este período, la matrícula estatal se incrementó en un 12%. Si la comparación se hace desde el año 2003 el aumento del gasto por alumno estatal hasta 2015 resulta mayor (158%) debido a la fuerte contracción del gasto por alumno estatal con la crisis económica, que lleva a que en el año 2003 se registre el mínimo de este indicador. Luego de la recuperación económica y con la sanción de la LFE, entre los años 2003 y 2007 la inversión por alumno y por alumno estatal prácticamente se duplicó (nuevamente, partiendo de un nivel muy bajo). El ritmo de aumento fue luego disminuyendo y, entre 2007 y 2011, la variación de ambos indicadores se ubicó en torno al 25%, mientras que entre 2011 y 2015 la inversión por alumno se incrementó en un 5%.

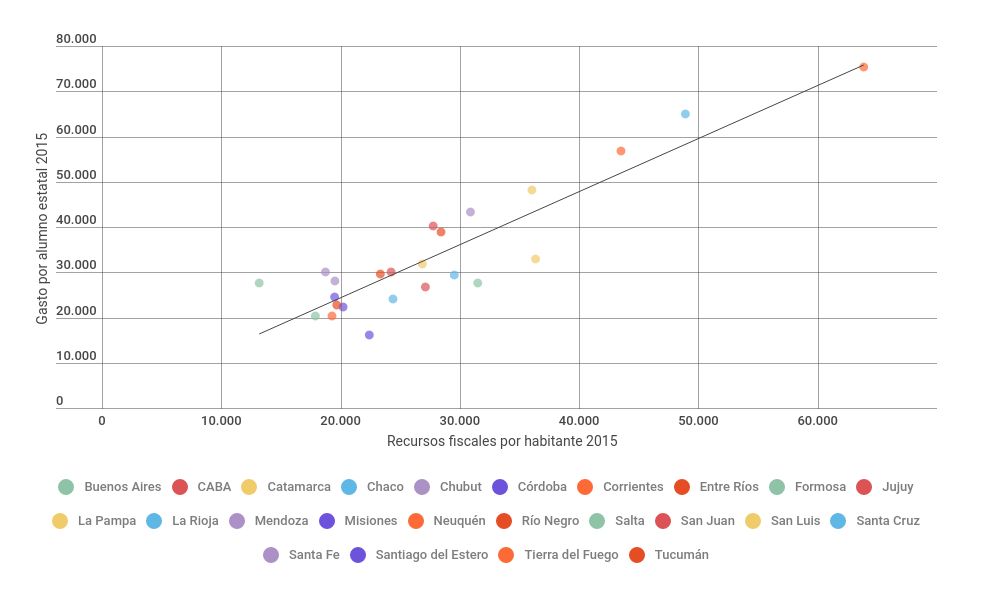

Más allá de la evolución reciente de este indicador, se refleja en él otra dimensión de las desigualdades entre provincias. El promedio de las seis provincias con mayor gasto educativo por alumno estatal es casi tres veces superior al del promedio de las seis provincias con menor gasto educativo por alumno estatal

Las disparidades en el gasto educativo, que permanecen más allá de los cambios recientes, guardan estrecha relación con las capacidades fiscales de cada provincia, como muestra el siguiente gráfico, en donde el coeficiente de correlación entre el gasto por alumno estatal y los recursos fiscales por habitante alcanza 0,91. Es decir, no tiene que ver solo con la prioridad que cada provincia adjudica a la educación, sino también con condiciones más estructurales y profundas que afectan los ingresos provinciales en relación a su población.

Gasto por alumno estatal y recursos fiscales por habitante (2015)

La equiparación de las desigualdades provinciales es una asignatura aún pendiente a pesar del importante incremento en la inversión educativa a nivel agregado. El origen de las disparidades proviene de las capacidades fiscales diferenciadas entre provincias, que se relacionan estrechamente con el sistema de reparto de recursos fiscales a lo largo del país, la coparticipación federal. Considerando que revisar la coparticipación federal excede la política educativa, el documento sugiere otorgar más peso al FCS como forma de favorecer una más justa y adecuada distribución de los recursos que garantice el derecho igualitario a la educación, y definir criterios más transparentes de asignación de estos recursos.

Cuando la mirada se enfoca en el rol del Ministerio de Educación de la Nación, su capacidad de paliar las desigualdades es limitada pero debe ser explorada al máximo. CIPPEC recomienda que el Estado nacional tenga un rol activo en la disminución de las desigualdades educativas de las provincias. En el financiamiento educativo el mayor impacto lo podría producir el reparto de los fondos salariales. La recomendación de este documento se concentra exclusivamente en el criterio distributivo de estos fondos: deberían aumentar los recursos salariales destinados a las provincias con menos recursos fiscales en reemplazo de los recursos destinados al conjunto de las provincias por igual (el FONID). Es mucho más justo dar más a los que menos tienen que lo mismo a todas las provincias.

Recomendaciones

- En el financiamiento educativo el mayor impacto sobre las desigualdades educativas lo podría producir el reparto de los fondos salariales. Se sostiene un argumento centrado en la equidad fiscal y en el objetivo de disminuir la brecha entre los salarios docentes que tienen las provincias.

- Para lograr reducir las desigualdades del financiamiento educativo entre las provincias, el FCS podría crecer (ya sea en términos absolutos y/o en su participación en relación con el FONID) y tener criterios de distribución transparentes y objetivos.

- Una fórmula objetiva para repartir el FCS debería estar basada en dos componentes, además del más obvio que es la cantidad de docentes de cada provincia: los recursos fiscales por habitante y el esfuerzo financiero por la educación. A menos recursos por habitante y a mayor gasto en educación frente al gasto total de cada provincia, el gobierno nacional debería incrementar su transferencia de salarios docentes. Así se lograría un esquema que reduce la raíz de las desigualdades en el financiamiento educativo. El primer componente debería tener mucho más peso que el segundo, dado que los recursos fiscales son la causa central de la desigualdad en el salario docente. El mayor esfuerzo financiero por la educación podría ser tomado como un criterio que premia e incentiva a las provincias que más invierten en educación.

- Otras vías que exceden la política educativa comprenden un esquema de coparticipación más justo y basado en parámetros objetivos, un modelo de desarrollo que genere mejores condiciones económicas en las provincias más pobres, entre otras.