Las licencias por maternidad, paternidad y familiares son un instrumento clave para garantizar el derecho a cuidar de las familias y a ser cuidado de los niños. Contribuyen a la conciliación de la vida productiva y reproductiva, y ayudan a equiparar las condiciones de vida y oportunidades que pueden tener acceso los niños desde sus primeros momentos de vida. Todas las familias deberían tener acceso a las licencias.

Sin embargo, en Argentina, solo el 47,5% de los trabajadores y el 51,1% de las trabajadoras que son padres o madres están cubiertos. Las familias cubiertas acceden a distintos tipos de licencia según el sector y la provincia en la que trabajen. El piso para el empleo privado establece, solo para trabajadores formales en relación de dependencia, 90 días de licencia para maternidad y 2 días por paternidad.

Es necesaria una reforma del régimen de licencias pero no de cualquier tipo. En primer lugar, tiene que ser una reforma universalista, incluyendo a todas las familias independientemente de su categoría laboral. Las licencias por maternidad y paternidad son un instrumento clave para garantizar el derecho a cuidar de los padres y a ser cuidado de los niños, por lo cual su acceso debería ser para todos por igual.

Segundo, debe ser una reforma co-parental, lo que implica extender mucho más que proporcionalmente la licencia por paternidad y crear las licencias familiares. Hoy, al ser la licencia por maternidad mucho más larga que la licencia por paternidad, se contribuye a la injusta sobrecarga de las mujeres en tareas de cuidado y a la discriminación por género en el mercado laboral.

En tercer lugar, la reforma debe ser equitativa y permitir su adaptación a los diversos formatos de familia. Hoy el esquema nuclear (papá, mamá e hijos) convive en Argentina con familias ensambladas, monoparentales u homoparentales, entre otras, con padres biológicos y adoptivos, y las licencias no atienden sus necesidades. La creación de las licencias familiares (con días que pueden repartirse flexiblemente entre los adultos de la familia) contribuye a esta adaptación.

Esta reforma es necesaria para avanzar en la garantía de derechos pero también es una cuestión estratégica. En 2043 la sociedad argentina estará envejecida (con más personas mayores proporcionalmente que adultos económicamente activos). Para enfrentar esa fase demográfica exitosamente es necesario brindar las mejores condiciones para la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, para una mejor conciliación entre vida productiva y reproductiva, y para la formación de mayor capital humano. Una reforma de esta naturaleza del régimen de licencias contribuiría a estas tres estrategias. Modificar el régimen de licencias es una de las mejores inversiones que el país puede realizar en pos de la equidad y el crecimiento.

Este documento plantea una reforma gradual y largoplacista del régimen de licencias para alcanzar, en 2030, una cobertura universal con 98 días de licencia por maternidad, 30 días de licencia por paternidad y 60 días de licencia familiar. Propone la modificación de los instrumentos que regulan el régimen actual para el empleo formal y la creación de un esquema específico para los trabajadores en la informalidad, desocupados o inactivos.

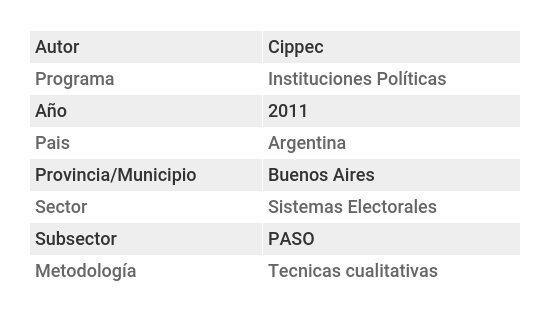

Resumen metodológico

Resumen metodológico

Resumen metodológico

Resumen metodológico

Resumen metodológico

Resumen metodológico