El 9 de septiembre se cumplen 70 años de la sanción de la ley que habilitó a millones de mujeres a votar. Hasta ese momento la mujer no era un sujeto de derecho político. En los años subsiguientes, otras conquistas (como la sanción del cupo femenino en 1991) contribuyeron a menguar las barreras de acceso y a propiciar una mayor incursión de las mujeres en la actividad política, de modo que pudieran ejercer sus derechos políticos más plenamente. Sin embargo, a tantos años de aquel hito fundante las mujeres aún se enfrentan a barreras informales y culturales que impiden alcanzar la igualdad real de oportunidades consagrada constitucionalmente.

La historia

- En 1947 a través de la ley de voto femenino, también llamada ley Evita (Ley 13.010) se incorporó formalmente a las mujeres argentinas en el ámbito político, garantizándoles legalmente la posibilidad de elegir y ser elegidas. Sin embargo desde 1952 hasta 1993, el promedio de diputadas nacionales fue de 6.33 % lo que pone en evidencia que, a pesar del derecho a elegir y ser elegida, operaron preferencias masculinas a la hora de seleccionar las candidaturas.

- En 1991, con la sanción de la ley de cupo femenino (Ley 24.012) Argentina fue pionera mundial en adoptar una acción afirmativa que exigiera la incorporación de, al menos, un 30 por ciento de mujeres en las listas de candidatos de todos los partidos políticos. Los años subsiguientes la aplicación de la norma fue problemática tanto por la resistencia de las agrupaciones políticas como por la falta de criterios unívocos en su aplicación, a lo cual se sumó una interpretación minimalista de la ley por parte de la justicia. El decreto 379/93 buscó corregir estas falencias y esclarecer los criterios de aplicación de la ley. Inicialmente, la ley solo regía para la selección de diputados y convencionales constituyentes. Más tarde, tras la reforma de 1994, se puso en práctica para las listas de candidatos al Senado Nacional y desde 2015, se ha hecho extensiva a las listas de candidatos al Parlasur.

- En 2009 la ley 26.571 modificó la ley orgánica de los partidos políticos y estableció el cumplimiento de la ley de cupo también para la elección de autoridades partidarias. No obstante, algunas agrupaciones continúan siendo reticentes al cumplimiento de esta disposición. Recientemente, la Cámara Nacional Electoral asumió una postura activa en defensa del principio de igualdad y emitió un fallo donde exhortó a todos los partidos políticos del país a respetar y promover la paridad de género en sus organizaciones.

Situación actual

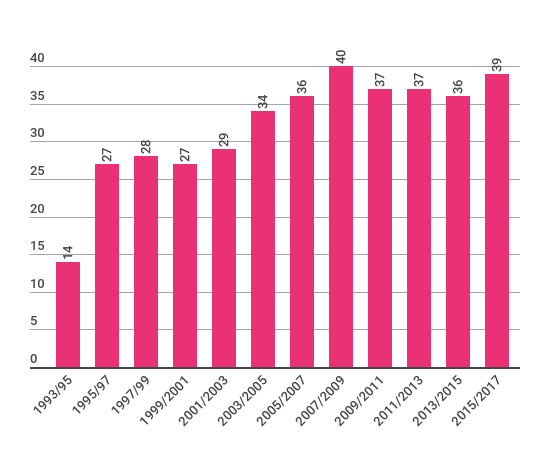

- Desde 1991 está vigente la ley de cupo femenino que establece la obligatoriedad de integrar las listas legislativas nacionales con un 30% de mujeres en lugares expectables. Los efectos del cupo fueron inmediatos, la presencia femenina en el Poder Legislativo aumentó: la Cámara baja pasó de tener un 6% de diputadas a un 39% y la Cámara alta, de un 8% a un 40% de senadoras.

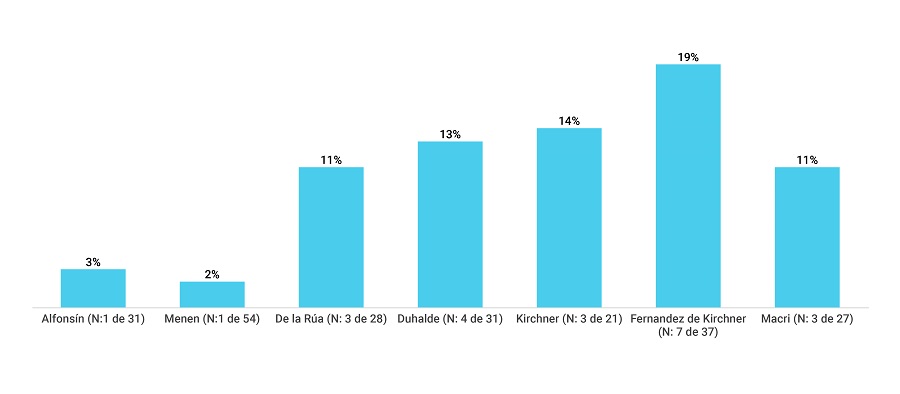

- Pese a la efectividad inicial de la ley de cupo, a partir de 2009 la evolución de la participación de las mujeres en el Congreso de la Nación se amesetó. Desde entonces, se mantiene en torno al 35 al 39%. A nivel latinoamericano, Argentina perdió su posición de liderazgo en la región ya que otros países sancionaron reglas de paridad lo que repercutió en un aumento de las bancas ocupadas por mujeres. En Argentina no existen leyes similares al cupo que garanticen el acceso de las mujeres a otros poderes del Estado (ejecutivo y judicial). La baja cantidad de mujeres en ambos es concluyente acerca de la necesidad de garantizar legalmente un piso de igualdad (Ver gráfico 1)Gráfico 1. Evolución de la cantidad de bancas ocupadas por mujeres (Cámara de Diputados, 1993-2017

Fuente: CIPPEC - Aunque el cupo femenino posibilitó la llegada de una mayor cantidad de mujeres al Congreso Nacional, dentro de esta institución continúa habiendo una distribución de tareas sexista. En comparación con los hombres, las mujeres ocupan pocos cargos jerárquicos dentro de las Cámaras (presidencias) y lo mismo sucede en las comisiones de trabajo. Por ejemplo, desde el retorno de la democracia, nunca una mujer ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados y actualmente, presiden 15 de 38 (39%) bloques. En las provincias se da una situación similar. Del total de comisiones presididas por mujeres, más de la mitad se concentra en temas socioculturales: asuntos sociales, salud, niñez, familia, juventud, entre otros pero hay una baja presencia femenina en las comisiones más estratégicas (hacienda, presupuesto, etc.).

- Argentina no posee una ley de paridad nacional, aunque hay dos proyectos con media sanción en el Congreso. A nivel subnacional, 7 provincias tienen leyes de paridad para cargos legislativos provinciales: Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro, Chubut, Salta, Bs. As. y Neuquén. El resto de las provincias tiene ley de cupo del 30% a excepción de Entre Ríos donde el cupo es inferior (25%).

Argumentos a favor de la paridad

La democracia se fundamenta en la convicción de que todas las personas son igualmente dignas de consideración y respeto y tienen el derecho a intervenir en pie de igualdad en la decisión de los asuntos comunes. Por eso debe garantizar a todos los ciudadanos iguales derechos políticos y establecer los mecanismos necesarios para mitigar distorsiones cuando como en este caso está en juego tanto el derecho a ser elegido, así como el derecho de los distintos grupos a estar representados en el gobierno.

Los derechos de participación política son constitucionales y están ratificados en tratados y pactos internacionales a los que adhiere la República Argentina. Hace 25 años, la ley de cupo se pensó como una medida de carácter transitorio, correctiva de las distorsiones existentes en la representación. Pero hoy resulta insuficiente para garantizar una composición equilibrada del Congreso dado que persisten prácticas culturales y barreras informales que dificultan el acceso de las mujeres a esta y otras instituciones de la vida pública y política. La paridad es una medida definitiva que pondría en pie de igualdad a mujeres y hombres para acceder a cargos electivos.

El amesetamiento de las bancas ocupadas por mujeres en el Congreso así como la evidencia surgida de la aplicación del cupo por más de 25 años sugieren que los partidos políticos tienden a respetar estas disposiciones solo en la medida que la Justicia no permite oficializar listas que incumplan la ley, es decir, porque existen sanciones.

Propuestas

1. De cara a la elección general de octubre próximo: si bien no hay una ley de paridad nacional no existen impedimentos para promover el armado de listas más igualitarias integradas por un porcentaje superior de mujeres que el establecido legalmente (30%). En efecto, en la PASO nacional de la Provincia de Buenos Aires, el distrito más importante por su peso y su visibilidad electoral, 13 de 20 listas oficializadas superaron el cupo de 30% por 15 puntos porcentuales o más. La elección general de octubre representa una oportunidad para sostener este compromiso en el caso de las agrupaciones que concurrieron con más de una lista a la PASO (aunque en cierta medida la viabilidad de esta medida dependerá de la regla acordada por la alianza para la composición de la lista final de candidatos).

2. A mediano plazo: sancionar una ley de paridad nacional que de mínima, alcance al poder legislativo y de máxima, a los tres poderes del Estado.

3. Una discusión seria en torno del principio de paridad no debería prescindir de una reflexión más amplia en la que se incorpore al debate el peso que tienen las tareas de cuidado no remuneradas en la vida cotidiana de las mujeres, el peso que tiene la falta de acceso a financiamiento por parte de las candidatas, como así también la resistencia (y la penalización informal) que encuentran estas reglas o quienes las defienden dentro las estructuras partidarias tradicionales.