Cuando estudiamos la Alta Dirección Pública (ADP) hacemos referencia al conjunto de funcionarios de primera línea de las administraciones gubernamentales que actúan en su rol de “vaso comunicante” entre las esferas políticas y la burocracia.

Quienes conforman la ADP son los responsables de gestionar estratégica y operativamente una organización estatal así como también, gestionar su entorno político. Desde el retorno a la democracia, el caso argentino evidencia la alternancia de iniciativas de reforma, que han buscado instalar modelos de Alta Dirección Pública con énfasis en los sistemas de carrera.

A diferencia de otras experiencias más recientes en la región, como Chile y Perú, en nuestro país los diferentes impulsos reformadores han quedado debilitados, inconclusos o detenidos en el tiempo más allá de contar con diseños innovadores y precursores para la época, como el Sistema Nacional de Profesionalización Administrativa (SINAPA) o el Cuerpo de Administradores Gubernamentales (AG).

Asimismo, las cifras correspondientes a los últimos catorce años muestran que la dirección pública en Argentina se configura bajo una nueva modalidad: como un modelo de gestión por competencias políticas. Desde inicios del año 2002 hasta la actualidad, la función directiva ha sido cubierta centralmente a través de una modalidad de corte discrecional, netamente política: las designaciones transitorias de las posiciones con funciones superiores en la administración pública central.

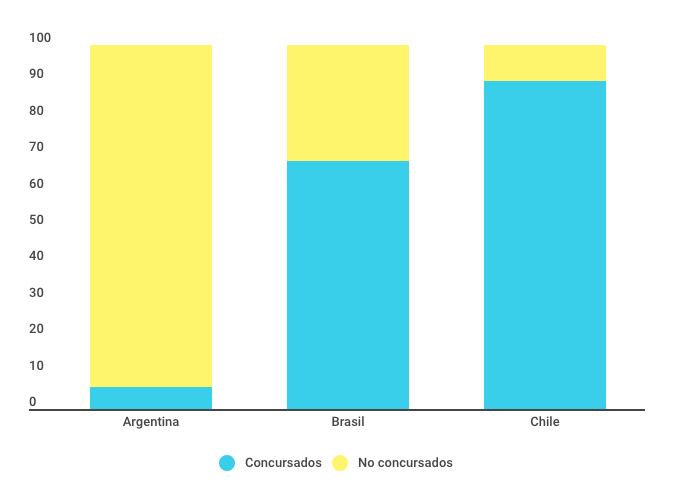

Alta Dirección Pública: porcentaje de ingresos por concurso en Argentina, Brasil y Chile

Fuente: CIPPEC

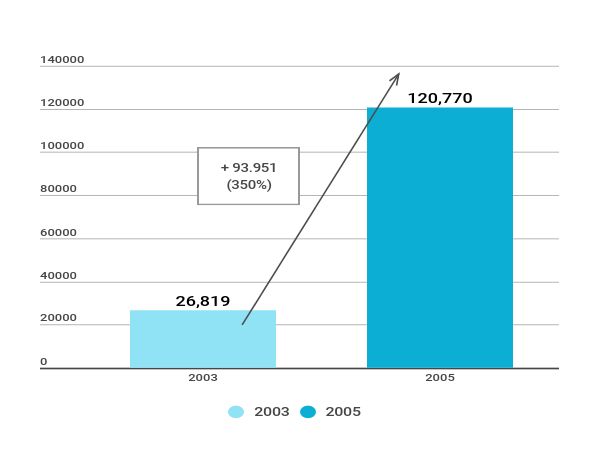

Fuente: CIPPEC

Este formato de designación que posibilita la excepción de los requisitos profesionales para ocupar cargos de directivos públicos, comenzó instrumentándose a comienzos del año 2002 y progresivamente se consolidó durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández e incluso se extendió como modalidad en la administración de Mauricio Macri en un universo del espacio directivo ampliado a 585 Directores Nacionales y Generales en la administración pública central.

Si bien inicialmente esta modalidad de designación resultó ser un instrumento legal que permitió, en una etapa de crisis y un contexto de emergencia económica y administrativa, mayor flexibilidad y control sobre los agentes estatales con funciones ejecutivas, su utilización intensiva derivó en la instalación de un modelo de gestión en el cual las necesidades directivas se determinan exclusivamente en función de las prioridades de gestión de la autoridad política de turno, en muchos casos influenciadas principalmente por la coyuntura y objetivos de corto plazo.

Este documento releva y sistematiza evidencia y elabora un diagnóstico preliminar de la situación de la ADP en Argentina. También formula recomendaciones para fortalecer el desarrollo de capital gerencial público profesional e idóneo desde una perspectiva integral que promueva un proceso de institucionalización incremental.

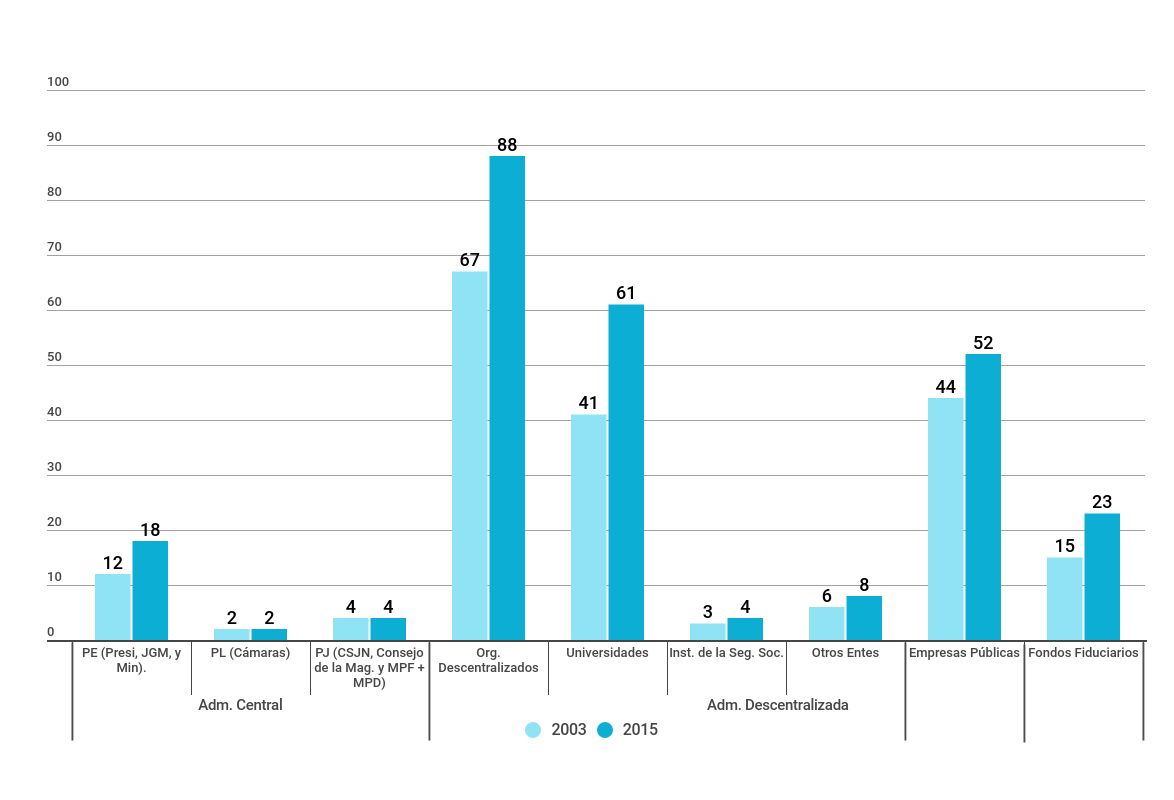

Fuente: GPS del Estado, CIPPEC.

Fuente: GPS del Estado, CIPPEC. Fuente: GPS del Estado, CIPPEC.

Fuente: GPS del Estado, CIPPEC. Fuente: GPS del Estado, CIPPEC.

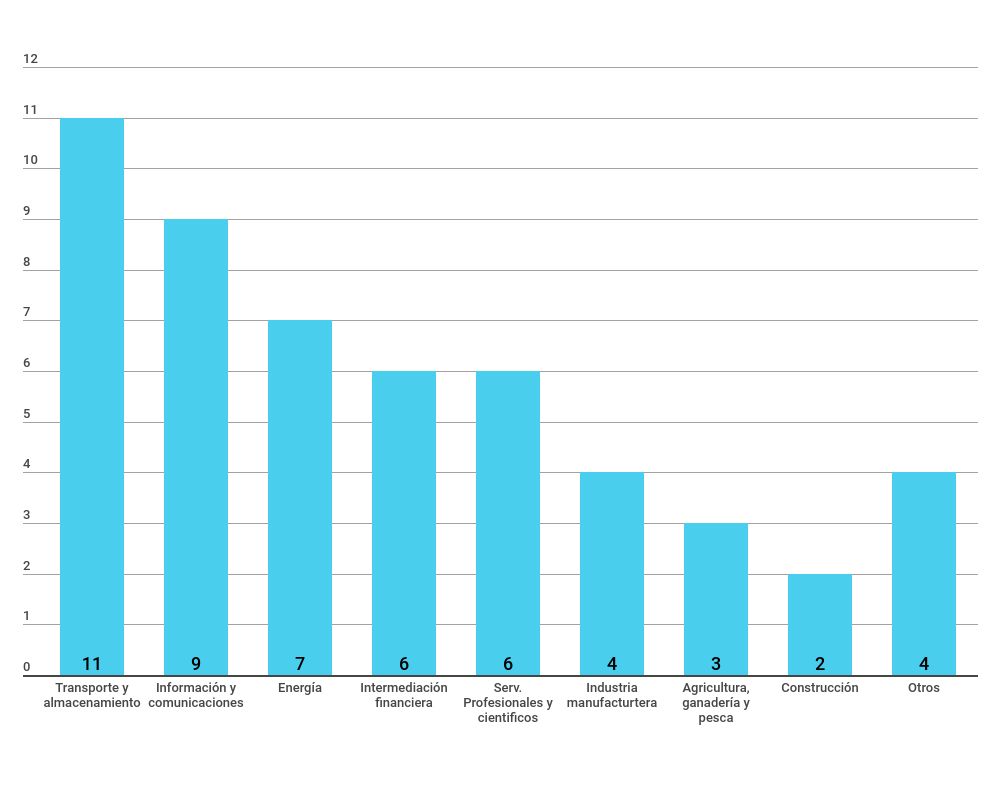

Fuente: GPS del Estado, CIPPEC.