Publicado el 15 de mayo de 2025

Al ingresar la palabra “Familia” en cualquier motor de búsqueda o banco de imágenes, la respuesta con las que nos encontramos es una estructura conocida: la familia “tipo” o “nuclear”, característicamente compuesta por una madre, un padre y dos hijos. Para los escépticos, estos son los primeros resultados que nos arroja una página de imágenes de stock:

En cambio, si consultamos por la definición de “familia” a una herramienta de inteligencia artificial, como Chat GPT, nos topamos con un panorama un poco más complejo:

Hace 31 años, Naciones Unidas proclamaba el 15 de mayo como el Día Internacional de la Familia por la importancia que tiene la unidad familiar para el desarrollo de las infancias y sostenimiento del tejido social. Si bien no todas las familias constituyen un hogar ni todos los hogares están conformados por familias, la vida familiar se despliega mayoritariamente en el espacio del hogar. Por eso, esta fecha también invita a mirar cómo se organizan y evolucionan los hogares en nuestro país.

Cuando analizamos la evolución de la composición de los hogares de nuestro país en las últimas tres décadas (principalmente en base a la Encuesta Permanente de Hogares), observamos transformaciones en diferentes dimensiones: la cantidad de personas que componen cada hogar, cuántas y quiénes de esas personas aportan ingresos, el género del/de la principal aportante, entre otros.

Si en el año de inicio de proclamación de la efeméride -1994- el formato más usual era la familia “nuclear”, hoy el chiste frecuente es que las nuevas generaciones ya no tienen hijos, sino mascotas. ¿Es esto cierto? ¿Qué pasó en los hogares argentinos en este período? Veamos qué nos dicen los datos.

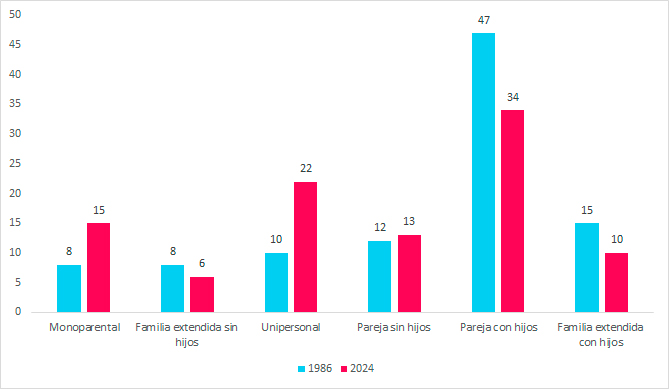

Gráfico 1: Evolución de composición de hogares (total de conglomerados urbanos de Argentina, promedios anuales, 1986 – 2024)

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).

El gráfico 1 nos muestra que las configuraciones familiares son mucho más diversas en 2024 que lo que eran en 1986. Por un lado, si bien las parejas con hijos siguen siendo la composición de hogar más frecuente, esta proporción se contrajo 14 puntos porcentuales en el período analizado (de 47% vs 34%). En simultáneo, la proporción de hogares unipersonales más que se duplicó, pasando de representar el 10% al 22% del total de hogares.

Otro gran cambio es el incremento de los hogares monoparentales. Se trata de hogares compuestos por solamente un adulto con hijos/as. Desde 1986, su importancia relativa casi se duplicó (pasando de ser el 8% a 15%). Si analizamos el género del adulto a cargo, se observa que el 80% de este tipo de hogares son, en realidad, lo que denominamos “hogares monomarentales”: compuestos por madres con hijos/as. Y este porcentaje no ha variado casi en las últimas 3 décadas.

Lo que sí ha cambiado es que hoy muchas mujeres son, además, las principales aportantes en aquellos hogares con 2 proveedores. Este tipo de hogar aumentó su proporción en un 40% para el período analizado.

Este fenómeno se profundiza cuando cruzamos el análisis con los niveles de ingresos. Analizando el 20% más pobre de la población, en 1986 el 95% de estos hogares tenía un jefe varón mientras que solo el 5% restante contaba con una jefa mujer. Para 2024 esta proporción pasó a ser de 58-42, respectivamente. En el resto de los estratos, si en 1986 la relación era de 97 de cada 100 con jefatura masculina, en 2024, la proporción es de 70-30.

Por su parte, la proporción de hogares con un único proveedor varón se redujo en casi un 60%. Esta caída refleja una de las grandes transformaciones durante los últimos 30 años: el creciente protagonismo de las mujeres en la generación de ingresos de los hogares.

Gráfico 2: Evolución de hogares según cantidad de proveedores. Total de conglomerados urbanos de Argentina, 1995-2024.

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).

Nota: se consideran como proveedores a los jefes de hogar o cónyuges con ingresos positivos. Los datos corresponden a 17 aglomerados urbanos comparables a lo largo del periodo analizado.

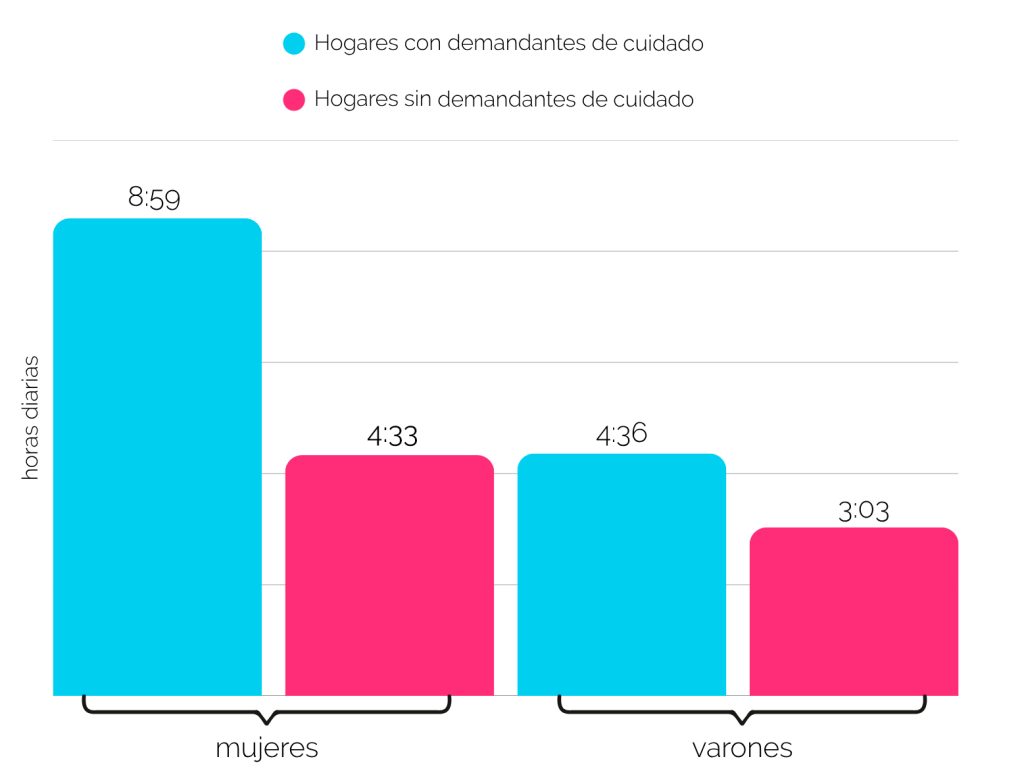

Sin embargo, la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral y los cambios en la composición de los hogares no fueron acompañados por transformaciones significativas en la participación de los varones en las tareas domésticas y de cuidado. Las mujeres siguen destinando más tiempo a estas tareas, comparado a sus contrapartes varones, cuestión que se profundiza en las familias con demandantes de cuidado, donde las mujeres destinan el doble del tiempo que sus contrapartes varones.

Gráfico 3: Horas diarias promedio en el trabajo no remunerado, por género y composición del hogar. Población de 14 años y más en Argentina. Año 2021

Fuente: INDEC-ENUT (2021)

Por lo tanto, las mujeres no solo aportan cada vez más a los hogares con ingresos que obtienen de su participación en el mercado laboral, sino que también siguen siendo las principales responsables de las tareas no remuneradas. Es por ello que tener políticas que apoyen la conciliación de la vida laboral y la familiar se hace cada vez más imperioso en este contexto.

Por último, retomando el análisis de la composición de los hogares, el peso relativo de las parejas sin hijos/as y de las familias extendidas sin hijos/as se mantuvo prácticamente estable (ver Gráfico 4). Por último, la proporción de familias extendidas con hijos/as se redujo en 5 puntos porcentuales (de 15% a 10%).

Gráfico 4: Composición de hogares (total de conglomerados urbanos de Argentina, promedios anuales, comparación 1985 con 2024)

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC).

Hasta aquí, la evidencia denota que las familias argentinas están cada vez más alejadas de las imágenes que nos proveían los motores de búsqueda y, contrariamente, se asemejan más a las definiciones brindadas por la inteligencia artificial. Sin embargo, el análisis general sobre composición de los hogares oculta las diferencias entre estratos socioeconómicos al interior.

Gráfico 5: Composición de las familias según nivel de ingresos (total de conglomerados urbanos de Argentina, 4 trimestre de 2024)

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC)

Entre los hogares más pobres predominan las configuraciones familiares más amplias y con mayor presencia de niños/as. En este grupo, los hogares con parejas con hijos/as son los más frecuentes —casi el doble que en el quintil más rico—, y también se observa una mayor proporción de hogares monoparentales y de familias extendidas con niños/as. En contraste, en los sectores de mayores ingresos son más frecuentes los hogares unipersonales, las parejas sin hijos/as y, en menor medida, las parejas con hijos/as. Las familias extendidas sin hijos/as, en cambio, tienen una presencia similar en ambos extremos de la distribución del ingreso.

Hipótesis sobre las causas detrás de los cambios:

Las tendencias analizadas revelan dos fenómenos cada vez más notorios en la composición de los hogares. Por un lado, son progresivamente más pequeños y, por el otro, se observa una disminución sostenida en la cantidad de hijos/as por hogar.

Desde una perspectiva demográfica, estos cambios hallan su correlato, por un lado, en el aumento de la esperanza de vida, que abre la posibilidad de dilatar la maternidad/paternidad. Por otro, nos encontramos, al igual que en muchos otros países, con una caída en la cantidad de nacimientos (natalidad). La tasa global de fecundidad (el número de hijos por mujer) a fines de la década del 80’ era de 3. Ese valor para 2023 fue de 1.36, lo que indica una disminución de la tasa del orden del 55% (Dirección Nacional Poblacional, 2019 y CIPPEC, 2024). Este descenso fue mucho más rápido de lo que se había estimado en las proyecciones de dinámica poblacional.

Desde CIPPEC consideramos que esta caída representa una oportunidad. Desde 2014, los embarazos en adolescentes (donde la gran mayoría son no intencionales) se redujeron en un 66% y en el segmento de mujeres con menor nivel educativo, la caída fue aún mayor (67%). Esto tiene un efecto positivo en que las mujeres cuenten con más oportunidades para no discontinuar las trayectorias educativas y de conseguir empleos de calidad.

Por otro lado, la caída genera que se incremente la proporción de personas en edad de trabajar en comparación con las dependientes (niños/as y adultos mayores), profundizando lo que se conoce como “bono demográfico”. En ese sentido, la baja en la natalidad brinda la oportunidad de reasignar los recursos para una menor población dependiente. Por ejemplo, al haber menos chicos en edad escolar, un mayor nivel de inversión por estudiante (aulas, docentes, material, etc.) podría potenciar los aprendizajes. Sin embargo, los recursos para responder a este desafío dependerán de la capacidad que tenga la sociedad de aumentar la productividad de sus trabajadores/as, puesto que su proporción respecto al resto de la población irá paulatinamente disminuyendo en años venideros.

A su vez, los cambios demográficos pueden explicarse a partir de distintos puntos de vista. Desde el sociológico, estas transformaciones pueden explicarse a partir de cambios en las preferencias sociales y culturales, es decir, en los aspectos que las personas consideran relevantes al momento de construir sus proyectos de vida. A dichos cambios se le suman transformaciones en los roles de género y una mayor autonomía de las mujeres en su decisión sobre si desean tener hijos/as y, en cuyo caso, cuándo hacerlo.

Asimismo, la exposición de la población a la incertidumbre causada por los recurrentes shocks económicos en las últimas décadas o situaciones extraordinarias, como la pandemia, también pudieron haber tenido efectos en las decisiones relacionadas al matrimonio, la maternidad/paternidad, convivencia, etc.

En simultáneo, desde la perspectiva de la política pública, este proceso se vio acompañado por la aparición de nuevos tipos de métodos anticonceptivos de larga duración -como el implante subdérmico-, la creciente ampliación y transversalización de la Educación Sexual Integral y el Plan ENIA. Estas políticas y herramientas brindan información clave y garantizan condiciones concretas para el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos.

Políticas para todas las familias

Es importante destacar que el análisis de la composición de los hogares no busca emitir un juicio sobre si existe un tipo de familia correcto. El objetivo es comprender las razones detrás de los cambios observados, que reflejan nuevas formas en que la sociedad argentina elige organizar la vida en común y compartir los riesgos. Estos procesos tienen implicancias concretas en el diseño y la orientación de las políticas públicas

Si el diseño de políticas públicas continúa enfocándose exclusivamente en la familia nuclear con un varón como único proveedor, corre el riesgo de volverse ineficaz, al dejar por fuera la diversidad real de hogares que existen hoy en la sociedad argentina. Por el contrario, entender con precisión cómo es la estructura familiar actual es condición sine qua non para que las políticas públicas mejoren la vida de la gente.

Desde CIPPEC, venimos insistiendo hace casi una década con la necesidad de avanzar en políticas integrales que articulen cuestiones relativas a infancia, género, desarrollo social y trabajo. En ese sentido, los sistemas integrales de cuidado para las infancias representan una de las pocas políticas capaces de mejorar el desarrollo infantil, promover la igualdad de género, reducir la pobreza y generar empleo.

Estos sistemas se basan en tres pilares (tiempo, dinero y servicios de cuidado) y deberían responder a las demandas de cuidado de cada hogar, de acuerdo con sus distintas configuraciones.

- Tiempo: El esquema de licencias en Argentina está diseñado para el formato familiar “nuclear” –compuesto por dos personas adultas– y solo alcanza a trabajadoras/es registradas/os. Esto implica que los hogares monomarentales, monoparentales y las personas que se desempeñan en la informalidad se encuentran excluidos de este derecho. A su vez, también se restringe a las personas adoptantes, a quienes recurren a técnicas de reproducción asistida y/o a las identidades de género que no respondan a la pareja heterosexual.

Asimismo, Argentina hoy tiene las licencias por paternidad más cortas de Sudamérica (2 días consecutivos), lo que refuerza la desigual distribución del trabajo de cuidado en detrimento de las mujeres y limita su participación plena en el mercado laboral a la vez de que restringe el derecho a cuidar de los varones.

Estas falencias requieren un sistema de licencias que promueva la redistribución equitativa del trabajo de cuidado no remunerado, basado en la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y del hogar y acorde a cada configuración familiar.

- Dinero: Las familias con hijos/as concentran las peores condiciones de vida: el 65% de los/as niños/as menores de 4 años viven en hogares pobres (EPH, primer semestre de 2024). Para intentar atender a esta situación, Argentina cuenta con un esquema de transferencias a familias con niños/as y adolescentes a través de tres mecanismos: i) asignaciones familiares para trabajadores/as formales; ii) la Asignación Universal por Hijo y Prestación Alimentar para sectores vulnerables; y iii) deducciones de impuesto a las ganancias. Sin embargo, este esquema presenta una brecha de cobertura cercana al 10%, inequidades entre beneficiarios de los distintos mecanismos y desafíos vinculados a la actualización del monto de las prestaciones.

En ese sentido, CIPPEC propone robustecer el sistema de transferencias para que cada hogar pueda hacerle frente a sus necesidades de cuidado.

- Servicios de cuidado: Los hogares despliegan distintas estrategias para responder a las necesidades de cuidado. Aquellos con mayores recursos, logran satisfacer esas demandas mediante la contratación de servicios de cuidado de forma privada o asistiendo a espacios de crianza, enseñanza y cuidado (CEC). De hecho, los chicos de hogares más ricos tienen cinco veces más probabilidades de acceder a estos espacios que los de hogares de menores ingresos. Por el contrario, éstos últimos generalmente se apoyan en otros miembros de la familia, usualmente en las hijas mujeres, lo que atenta con sus propias oportunidades de desarrollo. En esa línea, resulta vital que el Estado atienda a las brechas de acceso para evitar que se profundicen las desigualdades preexistentes, y que provea servicios públicos educativos, de salud y sociales de calidad para garantizar que se satisfagan las necesidades de cuidado de la población. Aumentar la oferta y calidad de los espacios CEC en todo el territorio nacional, con especial foco en los/as niños/as de familias de menores recursos, es una inversión clave para potenciar el desarrollo en la primera infancia.

Para que sean efectivas, estas políticas no solo deben considerar los cambios en las dinámicas de cuidado y composición de los hogares, sino que deben ser acompañadas de una transformación cultural profunda: que los hombres se involucren más en la crianza y se valore socialmente el cuidado, entendiéndolo como una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas, las familias y la comunidad.

En este Día de la Familia, invitamos a revisar cómo pensamos las políticas públicas que protegen a la población y fomentan el desarrollo social teniendo en cuenta la diversidad real de conformaciones familiares. Solo así tendremos políticas que respondan a las necesidades de cada familia, contribuyan a la productividad y una estrategia de desarrollo capaz de aprovechar el bono demográfico.