Uno de los grandes desafíos que enfrentan las ciudades argentinas es definir cómo van a crecer en los próximos años, articulando las necesidades de los diferentes actores urbanos, visualizando sus expectativas y promoviendo un desarrollo social, económico y ambientalmente sostenible.

La mayoría de las ciudades argentinas cuentan con documentos de planificación que analizan y regulan el crecimiento y desarrollo de los aglomerados. Pero estas planificaciones no siempre se traducen en acciones concretas o no se implementan efectivamente en el territorio.

Es necesario entonces pensar nuevas estrategias de planificación urbana y generar nuevos métodos de abordaje que superen la etapa de diseño y aseguren la implementación de los proyectos.

La planificACCIÓN

La planificACCIÓN es una propuesta metodológica de planificación urbana que busca ser superadora de la planificación urbana tradicional. Es una herramienta elaborada por CIPPEC para tomadores de decisiones del sector público, privado, académico y de la sociedad civil, que tiene como principal objetivo asociar la planificación a la acción.

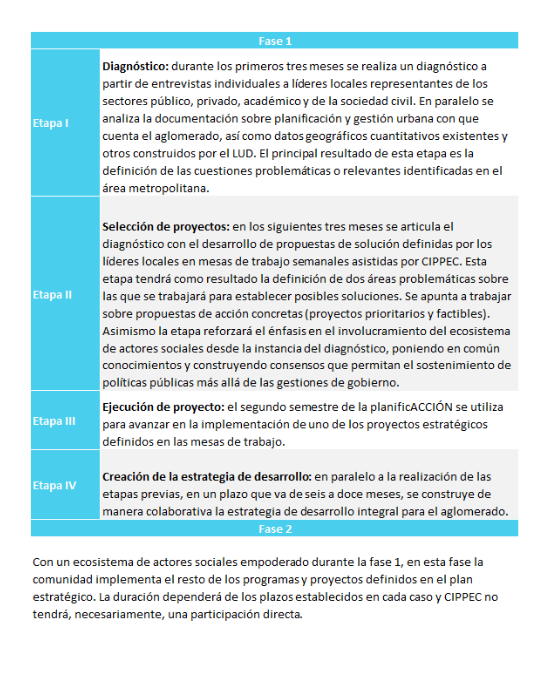

La metodología de la planificACCIÓN está compuesta por cuatro etapas:

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIPPEC, 2016

La planificACCIÓN busca transformar la planificación en un proceso de desarrollo consensuado, con activa participación de los distintos actores locales. Para lograrlo, incorpora a la discusión a actores sociales que cuentan con diferentes grados de poder sobre la resolución de los problemas públicos, y promueve asociaciones público-privadas que mejoran la planificación y ejecución de políticas públicas en el largo plazo.

En los territorios en los que se ha comenzado a aplicar, los objetivos de esta metodología son:

- Ampliar el conocimiento sobre el aglomerado, generando evidencia empírica e identificando los desafíos institucionales, económicos, sociales y/o ambientales que se presentan para el desarrollo del área.

- Promover el diálogo y las redes de trabajo entre los principales referentes del aglomerado, consolidando la cooperación y el compromiso del ecosistema de líderes locales.

- Impulsar proyectos que generen impactos en el área metropolitana, basados en la innovación y el espíritu emprendedor.

- Potenciar las líneas de política pública municipales que fomenten la equidad, el crecimiento urbano sostenible, la resiliencia urbana, el empleo de nuevas tecnologías y la gobernanza metropolitana.

La experiencia de Bahía Blanca

La primera experiencia de aplicación de la planificACCIÓN se realizó durante 2016 y 2017 en Bahía Blanca donde se definieron dos proyectos:

- Gestión de riesgo para emergencias naturales, ligado a la resiliencia urbana.

- Construcción de un corredor verde entre el parque de las esculturas y el puerto en la zona de Ingeniero White, ligado al tema de hábitat.

Estos proyectos se encuentran actualmente en fase dos de la planificACCIÓN. La metodología de trabajo durante esta etapa es la de scrum management, que consiste en el desarrollo de espacios presenciales de intercambio de conocimiento y aprendizaje entre pares, con el objetivo de poner en común saberes generados a partir de la experiencia, y potenciar a través de la participación, la apropiación y construcción colaborativa de los proyectos seleccionados para el área metropolitana.

Esta primera experiencia demuestra que empoderar a actores sociales, promover lógicas de coordinación interjurisdiccional e intersectorial y construir consensos sobre la base de conocimiento existente, genera dinámicas de planificación que se traducen en acciones concretas en el corto y mediano plazo, y que pueden prolongarse en el largo plazo.

De esta manera, la planificACCIÓN permite superar las dificultades que la planificación tradicional puede acarrear en el desarrollo sustentable de los aglomerados urbanos, al mismo tiempo que empodera y compromete al colectivo social en la definición de las decisiones públicas.

Nuevas experiencias de planificACCIÓN

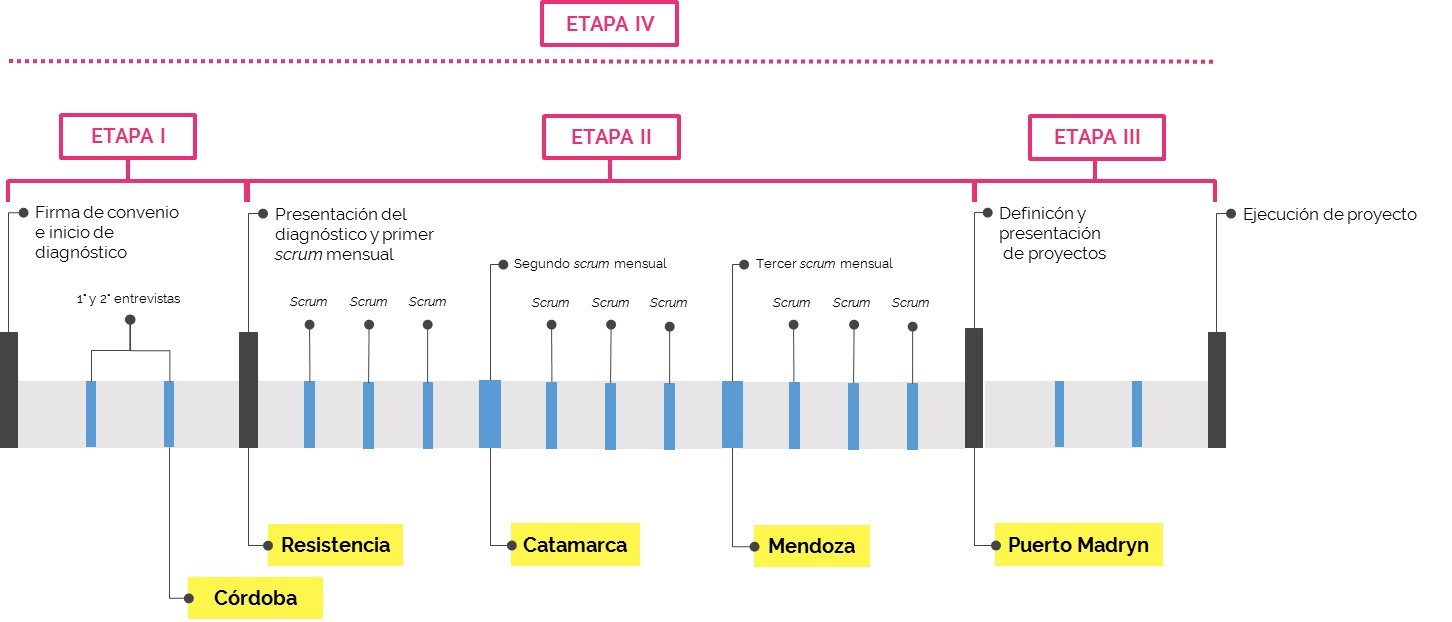

Actualmente la planificACCIÓN se está implementando en cinco áreas metropolitanas argentinas que fueron seleccionadas a través un concurso y con un criterio de representación regional: Puerto Madryn (Patagonia), el área metropolitana de Mendoza (Cuyo), el Gran Catamarca (NOA), el área metropolitana de Resistencia en Noreste (NEA) y Córdoba (Centro)

El proceso de aplicación tiene diferentes grados de avance en cada aglomerado y las características de cada uno han sido diferentes en términos de la participación sectorial, los componentes del diagnóstico y los proyectos seleccionados, entre otros.

Cronograma de implementación de la planificACCIÓN en cinco áreas metropolitanas argentinas (2017 – agosto 2018)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIPPEC, 2018

¿Qué nos demuestran estas experiencias de planificACCIÓN?

La experiencia en la implementación de la planificACCIÓN en aglomerados de la Argentina con características diferentes permite comprender la importancia de llevar las ideas a la práctica en el marco de la planificación local.

Los cinco casos analizados, así como la experiencia previa en Bahía Blanca, demuestran que los actores locales están dispuestos a comprometerse, compartir sus conocimientos y participar en la toma de decisión pública.

Este acercamiento a la planificación impulsa a pensar a las ciudades en clave metropolitana, y permite advertir la creciente necesidad de innovar en la gestión y desarrollo del territorio. La urbanización de las ciudades produce impactos socio-espaciales y ambientales que exceden los límites tradicionales de los gobiernos locales y demandan dinámicas de coordinación interjurisdiccional e intersectorial.

Empoderar a los actores sociales, promover lógicas de coordinación y construir consensos sobre la base de conocimiento existente, genera dinámicas de planificación que se convierten en acciones. Estas tienen el potencial de traducirse en planes estratégicos de largo alcance, efectivos y exitosos, en el largo plazo.