Publicado en julio del 2020

La educación en tiempos de pandemia implica desafíos inéditos para la política educativa, que pueden organizarse en tres etapas.

La mayoría de las escuelas argentinas al momento de esta publicación se encuentran todavía transitando la primera: la educación en tiempos de aislamiento social. En ella, las políticas se centran en desplegar una estrategia de emergencia para que estudiantes y docentes puedan continuar el proceso pedagógico desde sus hogares ante el cierre de las escuelas. A nivel nacional, comienza a discutirse el pasaje a una nueva instancia para aquellas zonas en las que no haya circulación comunitaria del virus.

La segunda etapa consistirá en un regreso gradual a la escuela, que abandone la premisa del aislamiento y se rija por la premisa del distanciamiento social. Esta se caracterizará por la gradualidad en el retorno de distintos grupos de estudiantes, las medidas de distanciamiento social pautadas por estrictos protocolos de seguridad e higiene, la alternancia entre jornadas en la escuela y los hogares, y la intermitencia, en tanto eventuales rebrotes del virus pueden conducir a un nuevo cierre de las escuelas.

El pasaje y las características de la tercera etapa, la educación en una nueva normalidad, es incierto. Se estima que ocurrirá cuando la emergencia sanitaria esté superada, y la presencialidad escolar pueda reanudarse de forma definitiva.

Las respuestas provinciales al COVID-19

Luego de tres meses de educación en aislamiento social, el gobierno nacional y las provincias han desplegado una gran variedad de iniciativas para sostener la continuidad pedagógica desde los hogares. Este documento analiza las respuestas de las 24 provincias, organizándolas en seis focos de intervención prioritarios:

- Garantizar el acceso a contenidos pedagógicos

- Ampliar la infraestructura digital

- Acompañar y fortalecer las capacidades de las y los docentes en el uso de las TIC para la enseñanza remota y la reflexión sobre la pedagogía en tiempos de excepcionalidad

- Acompañar a las familias con materiales y canales de asistencia a distancia

- Garantizar la continuidad del servicio de comedor escolar

- Adecuar la organización escolar impulsando cambios en los sistemas de evaluación y promoción, y desarrollando protocolos para el eventual regreso a la escuela.

Hacia una educación con distanciamiento social

Los desafíos de cara a la vuelta a las aulas y el ingreso a la etapa de educación con distanciamiento social son múltiples. La estrategia de política para la reapertura de las escuelas deberá sostenerse en base a -por lo menos- cuatro pilares:

- Garantizar las condiciones sanitarias para asegurar el distanciamiento social en los establecimientos educativos basado en la reorganización del espacio y tiempo escolar

- Generar las condiciones para la continuidad pedagógica en modelos híbridos en los que la asistencia presencial sea solo parcial, mediante la ampliación del acceso a la conectividad y a dispositivos digitales, y el desarrollo de las capacidades de los docentes para hacer un uso pedagógico de estas tecnologías

- Restituir el derecho a la educación y acompañar a los y las estudiantes con mayor riesgo educativo basado en sistemas nominalizados para la identificación y el seguimiento de trayectorias escolares debilitadas

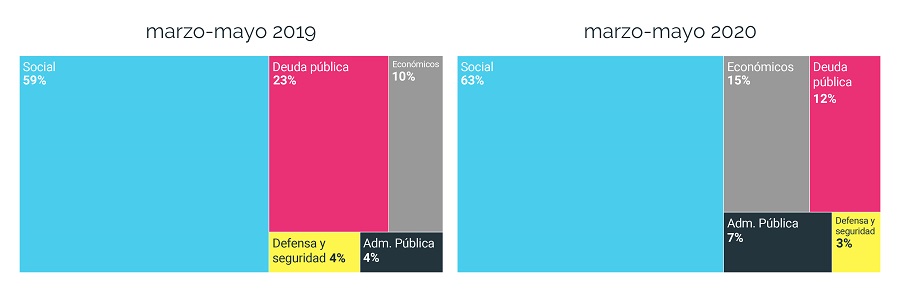

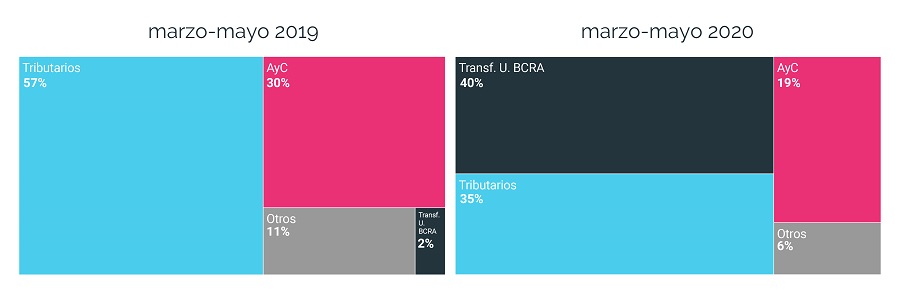

- Proteger y aumentar el financiamiento educativo y mejorar la eficiencia del presupuesto educativo en un contexto de retracción de la actividad económica y consecuente disminución de recursos.