Publicado en enero de 2019

Las provincias ejecutan más del 40% del gasto público del país y son responsables de proveer servicios públicos que son esenciales para la sociedad: educación, salud, y seguridad.

El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) es elaborado anualmente por CIPPEC desde 2013 con la convicción de que la transparencia fiscal es una cuestión de primera importancia. Mejorar la transparencia redunda en mayores oportunidades de participación en el debate público, ayuda a mejorar los procesos de rendición de cuentas e incrementa la eficiencia en la asignación de los recursos públicos.

Resultados 2018

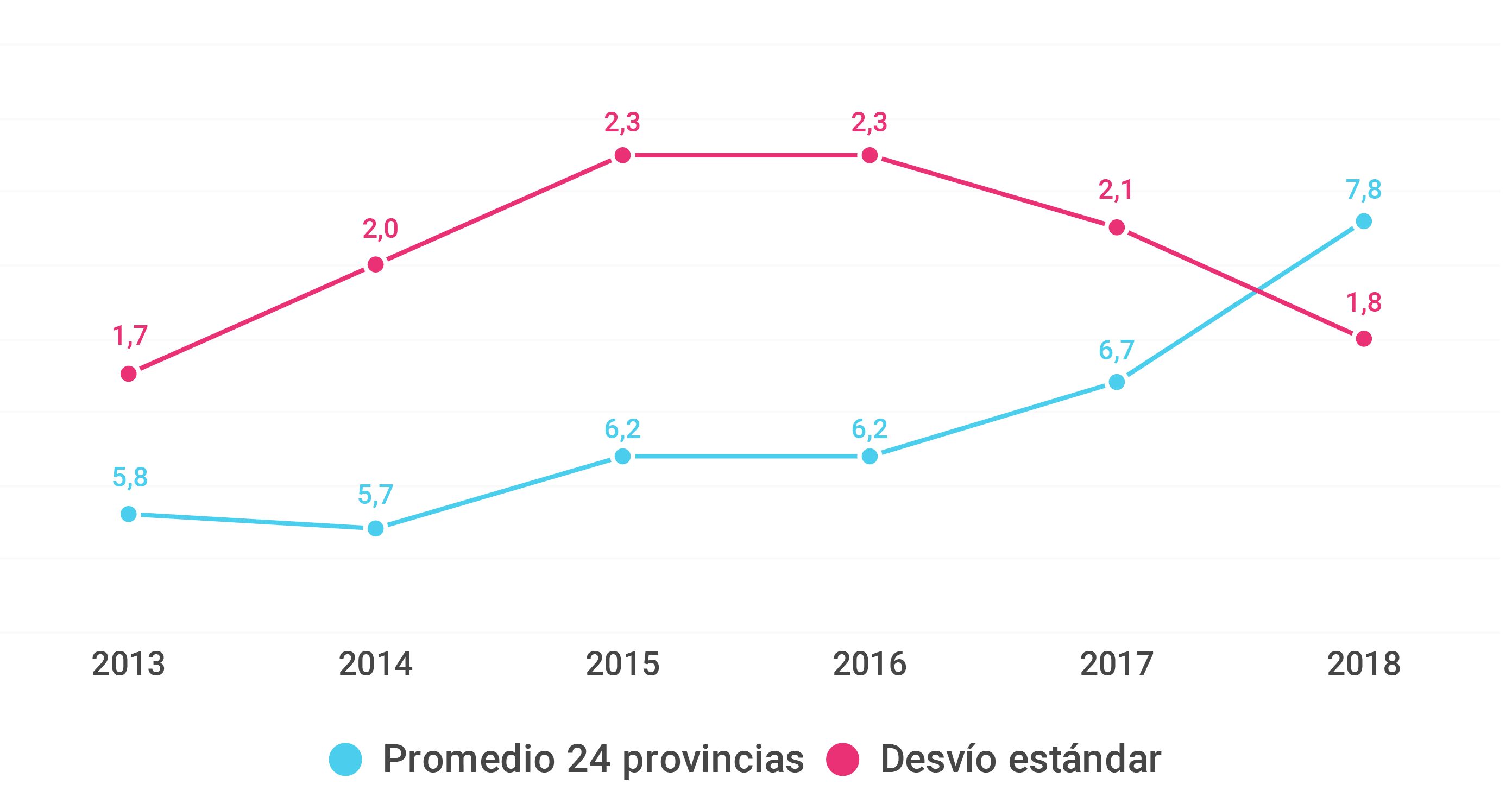

En 2018, el ITPP muestra una mejora en el nivel general de transparencia presupuestaria en relación con mediciones de los años previos. Entre 2013 y 2018, hay un aumento significativo en el promedio de transparencia fiscal de las provincias. Además de un promedio más alto, la diferencia entre los resultados de las provincias es menor.

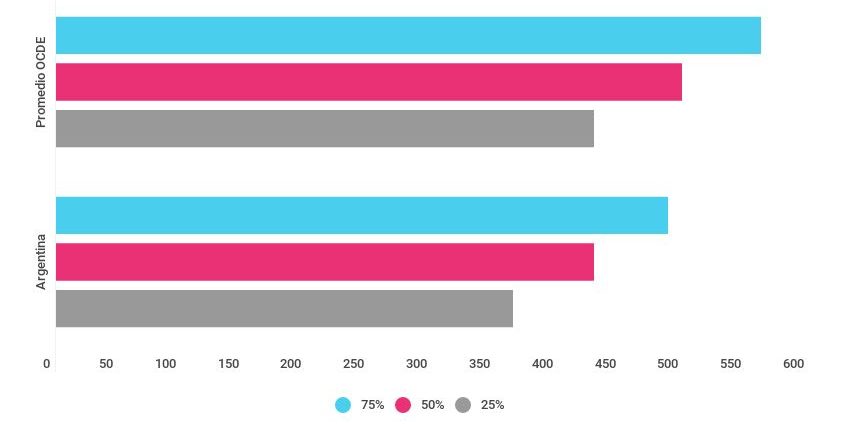

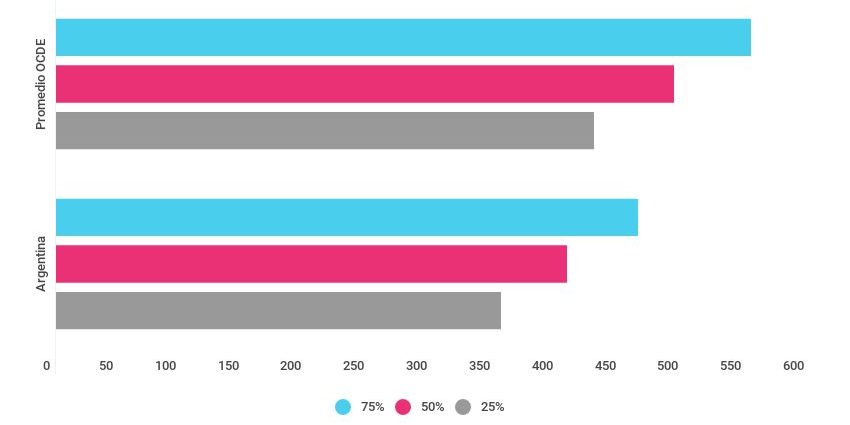

Evolución del ITPP (2013-2018)

¿Quiénes y cómo mejoraron los resultados?

En 2018, catorce provincias – La Pampa, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Río Negro, San Juan, Neuquén, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires – estaban por encima de la media (7,5 puntos) y tenían un desempeño parejo en los criterios evaluados. Así, por ejemplo, si se compara Neuquén o Tierra del Fuego con Santa Fe o Entre Ríos, las diferencias no son tan marcadas.

Más en detalle, todas las provincias tenían publicado en sus sitios web el presupuesto de 2018 hacia fines de noviembre. También hubo un gran aumento en la publicación de los “presupuestos ciudadanos”, que son documentos pensados para un público general. En 2018 diez provincias publicaron presupuestos de este tipo: ocho más que en 2017.

Quince provincias mejoraron mucho, especialmente Chaco, Corrientes, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan y Santa Cruz, que partieron de niveles bajos. Por otro lado, solo cuatro provincias (Chubut, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) se estancaron en valores bajos de transparencia.

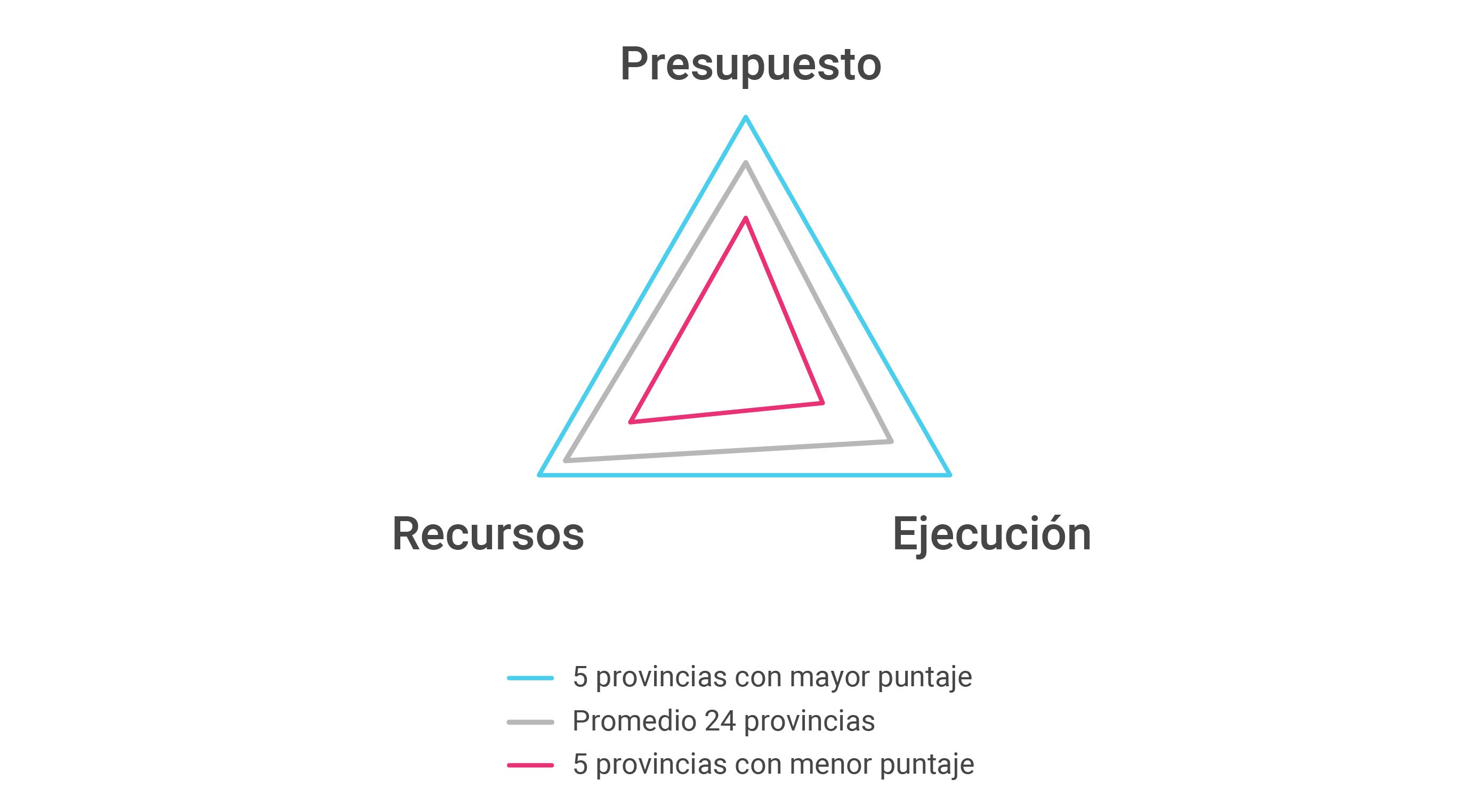

Desempeño de las provincias en presupuesto, recursos y ejecución (2018)

Desafíos pendientes

Según muestran los datos de 2018, en el caso de las diez provincias con prácticas de transparencia fiscal por debajo de la media el panorama es bien diferente. Entre ellas, la dispersión es mucho más elevada: la diferencia entre quienes tienen mejores y peores puntajes es más amplia que aquella que existe entre quienes están sobre la media.

Las provincias con los puntajes más bajos (Chubut, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) presentan un pobre desempeño en casi todas las dimensiones relevadas. En cambio, las seis restantes presentan algún bloque con bajo puntaje y los otros en la media o incluso por encima (por ejemplo, casos como el de Salta, Jujuy o Misiones).

Agregado a esto, nueve provincias aún no habían publicado el proyecto de ley de presupuesto para 2019 en sus sitios web cuando se hizo el relevamiento para construir el índice. De todas formas, en 2017 el panorama era peor: 16 provincias estaban en falta un año atrás. Si bien el número aún es alto, hubo una mejora.

Otra deuda en materia de transparencia presupuestaria en 2018 es la publicación de la Cuenta de Inversión de 2017. Este documento es el instrumento con el cual el Ejecutivo provincial informa a la Legislatura cómo invirtió los recursos asignados por el presupuesto, y constituye el instrumento clave en la rendición de cuentas. Solo 14 provincias lo publicaron este año. Esto representa una clara asimetría cuando se compara con la publicación de otro documento clave, como es la ley de presupuesto vigente: la totalidad de las jurisdicciones lo publicó en 2018.

¿Qué evaluamos con el índice de transparencia presupuestaria?

El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial mide la desagregación de la información publicada online por los gobiernos provinciales y la demora en su publicación. Así, el objetivo principal del ITPP es evaluar la disponibilidad, oportuna y de fácil acceso, de información sobre el uso, origen y aplicación de los recursos presupuestarios.

Para la edición 2018, se actualizó la metodología del índice considerando los cambios introducidos a la Ley de Responsabilidad Fiscal, los nuevos elementos que incorpora la literatura internacional de referencia y las iniciativas impulsadas por el gobierno nacional. La revisión es integral: incorpora nuevos indicadores, modifica la estructura de ponderaciones y cambia el esquema de agregación del puntaje.

El nuevo ITPP es comparable con ediciones anteriores en tanto contiene elementos que también están presentes en la anterior metodología del Índice. Así, se pueden utilizar los componentes comunes a la metodología anterior con aplicando la nueva estructura de ponderaciones para analizar los cambios en las prácticas de transparencia.

Este procedimiento captura un 84% del puntaje total que se mide bajo la metodología completa del ITPP 2018 y permite observar la evolución relativa de cada provincia sobre sí misma con relación al punto inicial. A su vez, no está diseñada para realizar comparaciones entre provincias: el análisis de la evolución del grado de transparencia fiscal de cada jurisdicción es solo con respecto a sí misma.

La construcción del índice toma en cuenta documentos correspondientes a 2018 y 2017 (con la única excepción de las leyes presupuestarias): las leyes presupuestarias de los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018) y el proyecto de ley del presupuesto del año entrante (2019); los mensajes de elevación correspondientes al proyecto de presupuesto del año entrante y el presupuesto del año vigente; los informes referidos a la ejecución del gasto; estimaciones de gastos tributarios; la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio del año fiscal anterior (2017); informes referidos al stock deuda pública provincial y su perfil de vencimientos; información sobre recaudación provincial detallada por impuesto; información sobre las transferencias realizadas a municipios; normativa relacionada a la administración financiera; y la Publicación de un Presupuesto versión “ciudadano”, que sea accesible y claro para un público general.

¿Por qué mirar lo que está publicado en los sitios web?

Los reportes y la información provistos por el gobierno para dar cuenta de las acciones proyectadas de política fiscal y su ejecución en el tiempo deben procurar ser claros, confiables, frecuentes, oportunos, relevantes y de fácil disponibilidad. Así, la transparencia fiscal activa se refiere a aquellas prácticas que adoptan los gobiernos con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública confiable y a tiempo.

Los datos que se usan para elaborar el ITPP se extrajeron de los sitios de los Ministerios de Economía o Hacienda, Contaduría General de la Provincia, Oficinas de Presupuesto o de portales específicos dedicados a la transparencia presupuestaria.

El acento de la transparencia activa está puesto en que los datos se difundan de forma abierta y accesible al conjunto de la ciudadanía. Por ese motivo, se evaluó únicamente la información publicada de forma online en un sitio oficial.

Adicionalmente, en esta edición del ITPP se decidió abrir un canal de comunicación con las provincias para que, aquellas reparticiones que así lo creyeran conveniente, pudieran enviar copias de los documentos relevantes para el ITPP indicando el link oficial donde estaba publicada.