Integración territorial

Resumen metodológico

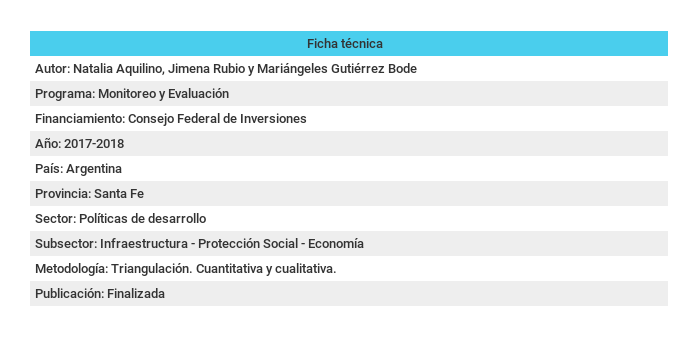

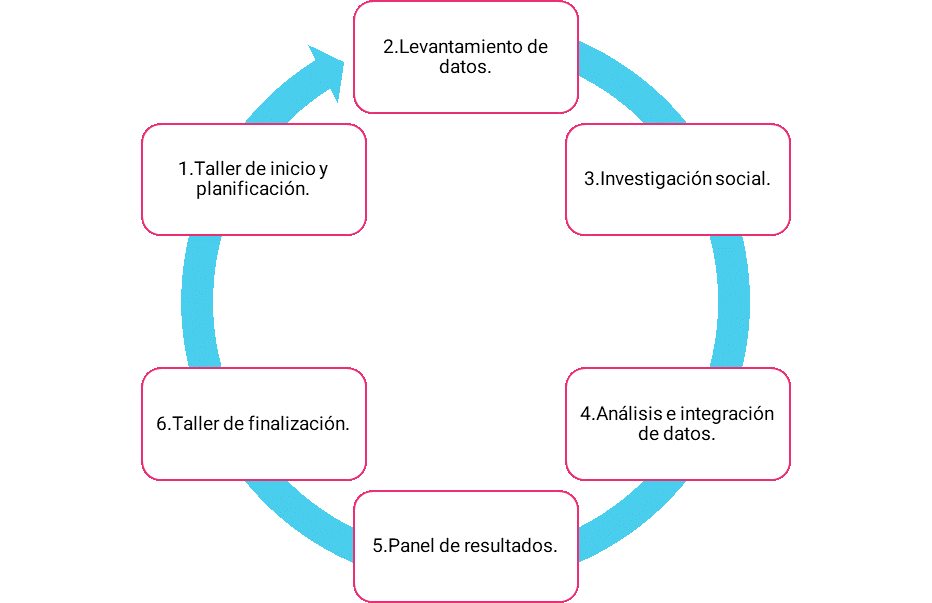

Evaluación de resultados (medio término). Desde junio de 2017 CIPPEC realiza un monitoreo y evaluación del Plan del Norte, que abarca el período 2016 – 2019 e incluye instancias sistemáticas recolección de datos administrativos y de participación ciudadana (tres grupos focales territoriales cada cuatro meses). La evaluación de medio término presenta el grado de avance en la implementación del Plan del Norte y los resultados logrados a nivel regional y departamental desde enero de 2016 a junio de 2018 para informar la toma de decisiones.

El Plan del Norte de Santa Fe es un plan de desarrollo regional implementado en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado por iniciativa del gobierno de la provincia de Santa Fe. A través de sus 3 líneas estratégicas Integración territorial, Arraigo regional y Economía para el desarrollo se propone transformar la región, reduciendo las históricas brechas territoriales, sociales y económico-productivas entre el norte y centro-sur de la provincia.

Principales hallazgos y recomendaciones.

A dos años de su implementación, los objetivos de desarrollo del Plan del Norte muestran distintos niveles de avance, con un mejor desempeño en los objetivos de proveer servicios públicos de calidad, la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación y el establecimiento de políticas de preservación ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

La línea estratégica Integración territorial nuestra progresos predominantemente significativos, distinguiéndose los avances obtenidos en los ejes Acceso al agua, la energía y cloacas y Protección del medioambiente y tratamiento de residuos. Entre los progresos obtenidos se destacan:

- el aumento del 10% en la cobertura poblacional de la red de agua potable y

- un aumento del 3% en la superficie de bosques nativos con planes de manejo y conservación.

Los planes, programas y proyectos del Plan del Norte son valorados de distinto modo por los habitantes de la región, según la opinión que se tenga sobre su tema y modo de ejecución. Encontramos proyectos:

- movilizadores de confianza, aquellos que están funcionando actualmente como evidencia de acción del Plan del Norte

- difusos, debido a que no se tiene certeza acerca de su pertenencia o no al Plan

- pendientes, sobre los cuales existe una demanda activa y se considera que deben ser atendidos con prioridad.

PDN Evaluación de medio término – Integración territorial