Las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral continúan siendo un reto mundial acuciante. La participación de la mujer en la fuerza de trabajo ha aumentado en las últimas décadas, pero sigue siendo casi 27 puntos porcentuales inferior a la de los hombres y no se esperan mejoras a corto plazo (OIT 2017a). Las tasas de participación femenina se han estancado en los últimos años, lo que pone en duda la tendencia futura de este fenómeno y la reducción de las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral. La desigualdad de género no solo se observa en términos de tasas de participación: las mujeres que participan tienen menos probabilidades de encontrar un trabajo que los hombres y, si logran encontrar uno, a menudo se deparan también con obstáculos adicionales: segregación vertical y horizontal, salarios más bajos, etc.

La situación de las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo es ya de por sí preocupante, pero la lentitud con que se avanza hace que la situación sea aún más chocante. Según el último Global Gender Gap Report (Informe sobre la Brecha Global de Género) del Foro Económico Mundial, la situación de las mujeres empeoró por segundo año consecutivo en 2017. Si la tendencia actual continúa, la igualdad económica de género no se logrará por lo menos hasta dentro de 217 años (Foro Económico Mundial 2017).

Tanto el estado como la evolución de las brechas de género ponen de relieve cuán notables son los obstáculos tanto para la realización de los derechos de las mujeres como para el desarrollo sostenible. En primer lugar, la persistencia de las brechas de género en el mercado laboral representa una violación de los derechos económicos de las mujeres, que han sido reconocidos internacionalmente a través de compromisos en materia de derechos humanos e instrumentos específicos de derechos de la mujer (como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979 por las Naciones Unidas).

Existe también un gran número de estudios que sugieren que la reducción de las diferencias entre hombres y mujeres puede reportar importantes beneficios económicos. Esos estudios, que se examinan brevemente en este artículo, indican que la desigualdad de género no solo es injusta, sino también ineficiente. La reducción y eliminación de las disparidades entre los sexos puede generar importantes beneficios económicos, tanto a nivel nacional como mundial.

Argumentos económicos para abordar las brechas de género: tres canales importantes

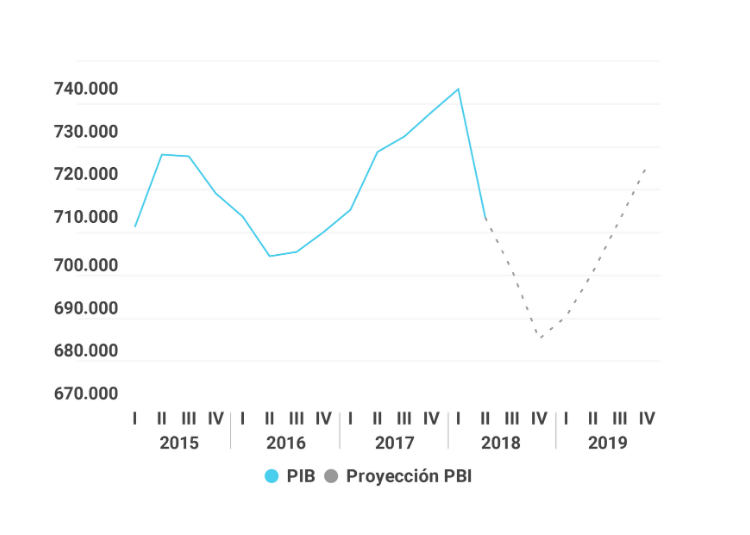

Las brechas de género en el trabajo pueden afectar al desempeño económico de varias maneras. Un canal obvio enfatiza la subutilización del talento asociada a la menor participación de las mujeres en el mercado laboral. El aumento de su participación, por ejemplo, explotando las economías de escala de la ampliación de la oferta de guarderías, implicaría un aumento del producto interno bruto (PIB) potencial de un país y de su ingreso per cápita (OCDE 2012); McKinsey Global Institute 2015; OIT 2017a).

Un segundo canal por el que las brechas de género afectan a la eficiencia es la baja inversión en capital humano de las mujeres. Blackden et al. (2006) sostienen que la desigualdad de género en la educación —además de la que existe en el mercado de trabajo— reduce la reserva real y potencial de capital humano. La posición desventajosa de las mujeres cualificadas en los mercados de trabajo y la restricción artificial de la reserva de talento crean ineficiencias y obstaculizan el crecimiento económico. Un argumento similar puede trazarse específicamente en relación con el talento emprendedor, que podría decirse que se distribuye aleatoriamente entre individuos independientemente de su género. Si las mujeres tienen menos oportunidades de acceder a puestos directivos —el fenómeno que se conoce como techo de cristal—, se reduce la velocidad de la innovación y la adopción de tecnología en la economía y, en consecuencia, también disminuye la productividad agregada y el PIB per cápita (Esteve-Volart 2009).

Un tercer canal opera a través del impacto de la desigualdad de género en la reserva de capital humano de la próxima generación. Sen (1990) y Klasen y Wink (2003), entre otros, sostienen que las asimetrías en el empleo y los ingresos socavan el poder de negociación de las mujeres en el hogar. Dado que las mujeres suelen ser más propensas que los hombres a invertir en el bienestar de sus hijos (Duflo 2003; 2012), su relativo menor poder de negociación puede dar lugar a una inversión insuficiente en la educación y la salud de los niños.

De manera similar, Slotsky (2006) sostiene que el aumento del poder de decisión de las mujeres favorece la productividad agregada a largo plazo, ya que parecen tener una mayor preferencia por los bienes y servicios que contribuyen al capital humano de sus hijos (de Hoop et al. 2017). Por último, dado que el aumento de los niveles de educación de la mujer encarece el tiempo de las mujeres, las familias tienden a reducir el número de hijos que tienen y a gastar más en ellos. Eso conduce, en promedio, a un mayor ingreso per cápita (Lagerlof 2003).

Rentabilidad económica de la reducción de las diferencias entre hombres y mujeres: algunas pruebas

Un número cada vez mayor de publicaciones ha documentado y cuantificado los beneficios económicos de la reducción de las disparidades entre los géneros en la economía. Un grupo de estudios ha analizado de qué manera los diferentes aspectos de la composición por género de los consejos de administración o de los puestos directivos dentro de una empresa influyen en su desempeño. Por ejemplo, el Credit Suisse Research Institute (CSRI 2014) muestra que, dentro de las grandes empresas —con una capitalización bursátil superior a los Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo | Policy in Focus 13 10000 millones de dólares—, aquellas cuyos consejos de administración tienen un porcentaje de mujeres superior a la media obtuvieron unos resultados un 36% más elevados en términos de rendimiento bursátil entre 2005 y 2014 que aquellas con un porcentaje de mujeres en los consejos inferior a la media. De manera similar, Catalyst (2011) muestra que las compañías de la lista Fortune 500 con una mayor representación de mujeres en puestos de alta dirección superan financieramente a las compañías con un porcentaje relativamente menor de mujeres en la dirección: entre 2004 y 2008, obtuvieron un 26% más de rendimiento del capital invertido y un 16% más de rendimiento de las ventas.

Kim y Starks (2016) muestran que las mujeres directoras mejoran la efectividad de los consejos consultivos debido a un conjunto más diversificado de habilidades. Una mayor heterogeneidad en la experiencia de los directores está asociada con un mayor valor de la compañía, lo mismo que sucede con una junta directiva con diversidad de género (Kim y Starks 2015). Ali et al. (2011) hallaron pruebas de una relación positiva general entre la diversidad de género y la productividad de los empleados en las empresas australianas. Por último, Cuberes y Teignier-Baqué (2011) estiman que las industrias dominadas por hombres podrían aumentar su productividad entre un 3% y un 25% en muchos países en desarrollo si incrementaran la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo.

Los datos disponibles a nivel microeconómico permiten estimar los efectos positivos a nivel macroeconómico. El McKinsey Global Institute (2015) ha proyectado un escenario futuro ideal en el que las mujeres participan en la economía de manera idéntica a los hombres. Según sus estimaciones, eso podría aumentar el PIB mundial anual en 28 billones de dólares adicionales para el 2025, en comparación con un escenario sin cambios. Tales cifras proceden de cerrar diferentes brechas. Por ejemplo, el aumento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo representa el 54% de ese aumento potencial. Cerrar la brecha de las horas trabajadas generaría el 23% del PIB acumulado estimado. Por último, las mujeres tienden a estar sobrerrepresentadas en los sectores de menor productividad, mientras que los hombres están sobrerrepresentados en los de productividad superior a la media. Por lo tanto, el traslado de las mujeres a puestos en sectores de mayor productividad para que se ajusten a los patrones de distribución masculinos añadiría otro 23% al PIB potencial acumulado total.

Dado que este escenario parece poco realista a medio plazo, ese informe evalúa más de cerca los escenarios alcanzables. Por ejemplo, si todos los países igualaran su progreso en términos de paridad de género con el país con mejor desempeño de la región, el PIB mundial aumentaría en 12 billones de dólares para 2025. Del mismo modo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha calculado los beneficios potenciales para el PIB si todos los países alcanzaran el objetivo del G20, fijado en 2014, de reducir la brecha entre las tasas de participación laboral masculina y femenina en un 25% para 2025. Eso supondría un aumento del PIB mundial de 5,3 billones de dólares. Además, el informe destaca los posibles efectos de autofinanciación relacionados con la inversión pública que se atribuyen a la reducción de la brecha de género: se estima que eso podría aumentar los ingresos tributarios mundiales en 1,4 billones de dólares (OIT 2017b).

Conclusiones

Las brechas de género observadas en la economía implican una desventaja directa para las mujeres. La razón para cerrar esa brecha puede y debe basarse en la equidad. Pero hay estudios recientes que indican que también hay razones de eficiencia y crecimiento económico. Dar igualdad de oportunidades a las mujeres en el mercado laboral es en muchos casos un buen negocio para las empresas, pero no cabe ninguna duda de que es un buen negocio para las sociedades en su conjunto.