Publicado en noviembre de 2019

La planificación urbana es uno de los instrumentos más relevantes con que cuentan las ciudades para gestionar sus territorios, el transporte, la vivienda, el cambio climático y las estrategias de modernización, entre otras. Sin embargo, la gestión diaria puede dificultar la mirada a largo plazo, y las estrategias de planificación pueden convertirse en documentos enunciativos que no se llevan a la práctica. En este contexto, frente a la necesidad de resolver los problemas de la planificación tradicional, y con el objetivo de lograr pasar de las ideas a la acción, CIPPEC desarrolló una metodología innovadora que permite que las ciudades planifiquen de manera integral.

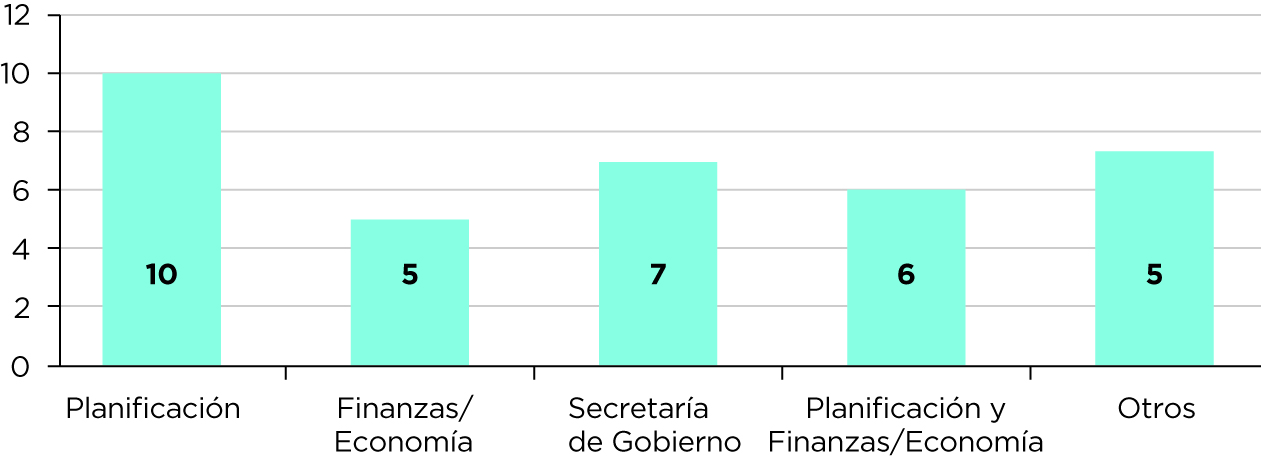

La Planificacción está compuesta por un primer diagnóstico de la realidad del aglomerado urbano a partir de entrevistas de percepción, análisis de documentación existente, datos de expansión urbana y crecimiento territorial, y relevamiento de las capacidades de resiliencia y gestión del riesgo. En segundo lugar la Planificacción lleva adelante una selección de dos proyectos prioritarios en base a las problemáticas de mayor relevancia identificadas en el aglomerado, co-creados por los actores locales en base a sus conocimientos y recursos. En tercer lugar se implementa un proyecto definido en una mesa de trabajo conformada por líderes locales. En cuarto lugar se desarrolla una estrategia integral con recomendaciones de políticas para el aglomerado. Por último, se aceleran proyectos de economía colaborativa y de plataforma en conjunto con el ecosistema emprendedor.

El documento a continuación presenta una propuesta de desarrollo integral para Puerto Madryn, utilizando el abordaje de la Planificacción. Se trata de la cuarta etapa de la metodología, en la que se abordaron tres grandes ejes de trabajo: hábitat, cambio climático y digitalización y modernización de la gestión local de gobierno.

Para la elaboración de la estrategia, primero se analizaron planes, proyectos y políticas existentes, así como los niveles de coordinación interjurisdiccional e intersectorial desplegados para el abordaje de la cuestión urbana. En segundo lugar se priorizaron los ejes de trabajo y se identificaron posibles soluciones a los problemas registrados. Por último, se formularon propuestas de políticas públicas y se priorizan las líneas de trabajo

Para abordar la estrategia de hábitat se trabajó sobre los procesos de expansión de los aglomerados urbanos y sobre la planificación del crecimiento futuro. En segundo lugar, se analizaron los procesos de consolidación urbana, principalmente en relación a la integración de los asentamientos informales. Por último, se trabajó sobre la estrategia de densificación y centralidades urbanas para lo cual se previeron instrumentos de movilización del suelo ocioso que fortalezcan la capacidad estatal para planificar el territorio y gestionar el suelo.

Mientras que el cambio climático se analizó mirando la calidad de la gobernanza climática y la visión a largo plazo con que cuenta la ciudad, así como el compromiso político en la implementación de acciones climáticas transformadoras y ambiciosas. En segundo lugar, se tuvieron en cuenta las estrategias de mitigación y las acciones que el gobierno lleva adelante para reducirlas. En tercer lugar se analizaron los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación de la ciudad frente a las amenazas actuales y futuras de cambio climático. Por último, la estrategia tuvo en cuenta el manejo del riesgo y la resiliencia sobre la base del conocimiento de las amenazas climáticas, trabajándolo desde la prevención, durante y post evento.

Finalmente, la estrategia de digitalización y modernización analizó la infraestructura y la conectividad con que cuentan los gobiernos de las ciudades, así como las plataformas y los datos, y principalmente, el modelo de gestión.