El sistema educativo argentino tiene debilidades y fortalezas: presenta dificultades para adaptarse al cambio, pero al mismo tiempo es resiliente y busca garantizar el derecho de todos los alumnos a aprender. La evolución dinámica de las tecnologías digitales es una gran oportunidad para crear políticas educativas capaces de ampliar el derecho a la educación y de resignificar el sentido del aprendizaje. Crear un Sistema Educativo Digital para la Argentina es una propuesta ambiciosa pero posible, y que, con una visión de largo plazo, podría mejorar la calidad y la justicia educativa.

¿En qué consiste el Sistema Educativo Digital que propone CIPPEC?

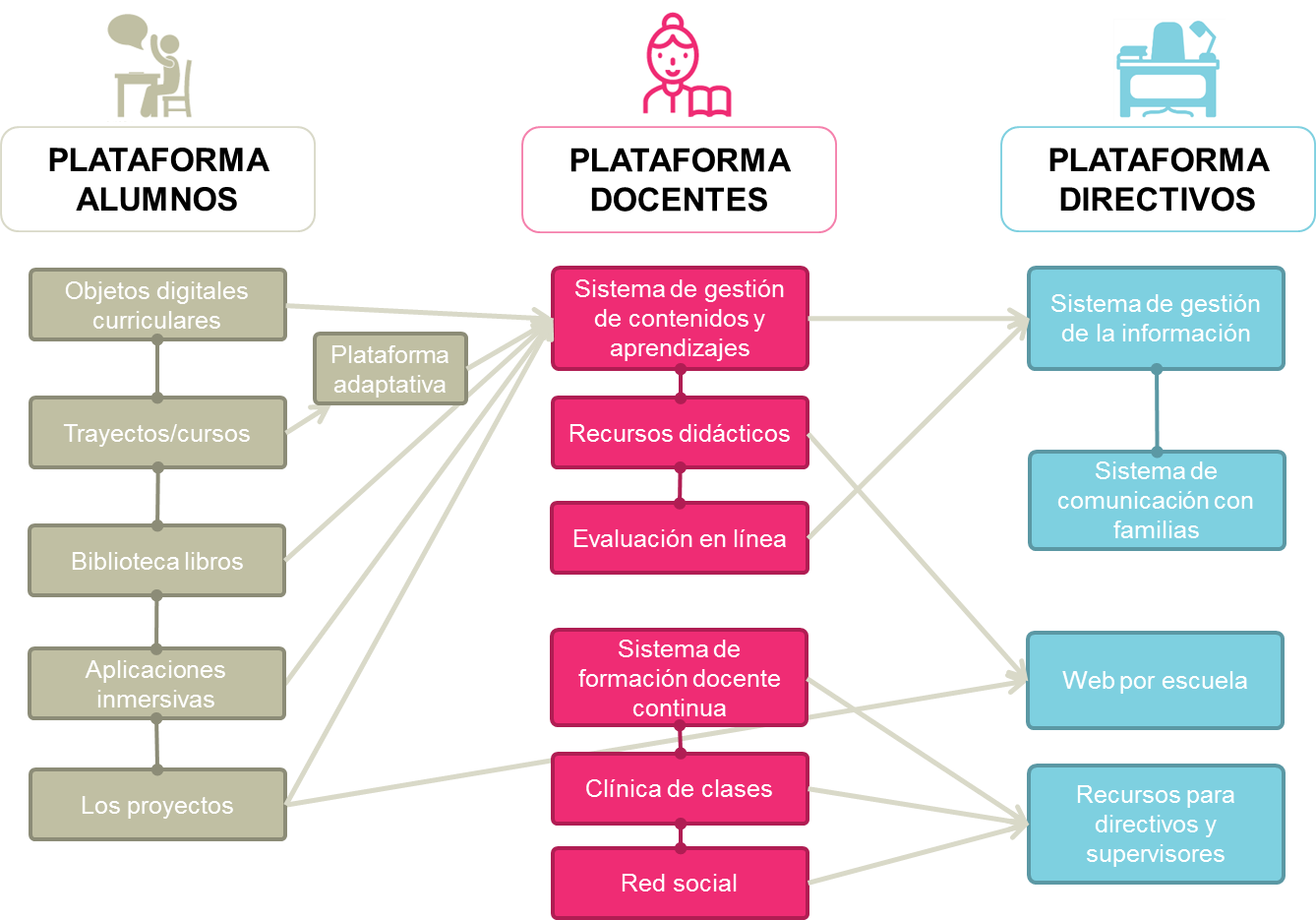

El Sistema Educativo Digital es una propuesta integral de plataformas educativas para alumnos, docentes y escuelas, articuladas en un esquema capaz de favorecer y repensar las prácticas de enseñanza de los docentes. Tiene tres grandes componentes:

Cada elemento, lejos de ser un reemplazo de lo que los docentes ofrecen en las escuelas, busca crear un dispositivo para potenciar su trabajo enriqueciendo las herramientas de enseñanza y las experiencias de aprendizaje.

El Sistema Educativo Digital, tal como se propone en el documento “Un sistema educativo digital para la Argentina”, requiere una construcción de largo plazo de capacidades institucionales estatales. Se trata de una apuesta a fortalecer el Estado en su capacidad de diseñar contenidos y recorridos de aprendizaje.

En su primera etapa, requiere construir institucionalidad, con equipos de excelencia, continuidad en el tiempo, presupuesto y visión que combinen el conocimiento del sistema educativo con las innovaciones en el terreno digital.

¿Por qué crear un Sistema de Educación Digital en la Argentina?

Nuevas políticas educativas podrían ampliar la esfera del derecho a la educación con recorridos de calidad, originales, creativos, participativos y diversos. Es clave crear una institucionalidad pública que garantice un rol activo del Estado en esta materia para evitar que el sector privado expanda las desigualdades con recursos digitales pagos.

La Argentina tiene, además, antecedentes valiosos en las políticas educativas con nuevas tecnologías, que marcan un sendero previo. Algunos ejemplos son los avances en equipamiento a través de Conectar Igualdad, en los contenidos digitales o en la búsqueda de ampliar la conectividad en las escuelas para uso pedagógico.

La creación de un Sistema Educativo Digital supone la llegada cercana de un horizonte de conectividad casi universal: se estima que el 85% de los alumnos de secundaria tendrá conectividad propia a internet en 2020, lo cual podría llevarse a la universalización a través de las escuelas. Esto permitiría redefinir los límites y sentidos del sistema educativo, brindando a los estudiantes recorridos, recursos y posibilidades de un aprendizaje enriquecido. Tanto por las mayores necesidades de transformación del nivel como por el desarrollo previo del equipamiento a través de Conectar Igualdad, el Sistema Educativo Digital se focaliza en la secundaria. Estos alumnos tienen más autonomía y podrían aprovechar más el potencial de un Sistema Educativo Digital para desarrollar aprendizajes en profundidad y crear proyectos.

Para crear un Sistema Educativo Digital, se necesita una renovada cultura estatal capaz de institucionalizar una combinación adecuada de justicia, innovación y saber pedagógico. El Sistema Educativo Digital descripto en el documento es una propuesta para abrir diálogos y posibilidades en esta dirección.