Publicado en mayo del 2020

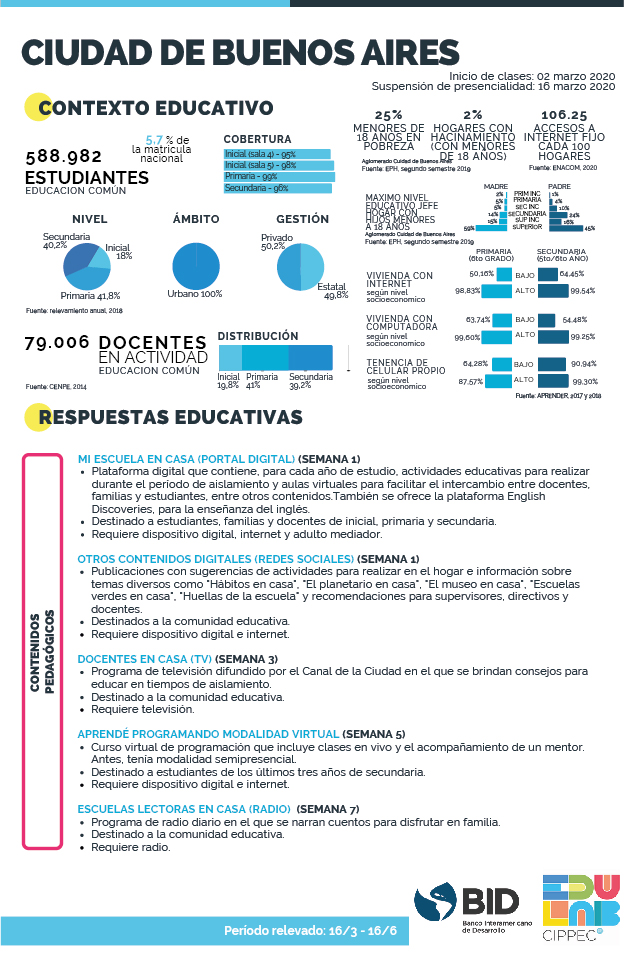

El documento releva las políticas educativas del gobierno nacional y de los 24 gobiernos provinciales ante la suspensión de clases por la pandemia del COVID-19, que afectó a más de 10 millones de estudiantes y casi 900 mil docentes de nivel inicial, primario y secundario.

En el mismo, se ahonda sobre cinco dimensiones de la educación: contenidos pedagógicos, ampliación de la infraestructura digital, acompañamiento de los docentes, apoyo a la inclusión educativa y organización escolar.

- Todas las provincias impulsaron contenidos pedagógicos

- El 45% amplió la infraestructura digital de sus estudiantes

- Más del 60% impulsó políticas de capacitación docente para el contexto de pandemia

- El 100% implementó o incrementó acciones de apoyo a la inclusión educativa vinculadas al servicio alimentario

- Más de un tercio de las jurisdicciones (11) propusieron iniciativas de acompañamiento específico a familias y jóvenes.

En cuanto a los procesos de organización escolar, a partir del 15 de mayo, todas las provincias establecieron que no habrían calificaciones mientras las clases presenciales estén suspendidas; 11 provincias (45%) ya habían adaptado algún componente de la organización escolar al contexto de aislamiento antes del 15/5, día de la resolución del CFE.

“Las acciones impulsadas por el gobierno nacional y provincial así como la respuesta de los docentes, directivos, supervisores, estudiantes y familias dan cuenta de los enormes esfuerzos que se están haciendo para garantizar el derecho a la educación en aislamiento”, señala Alejandra Cardini, directora del Programa de Educación de CIPPEC.

En resumen, estas fueron las principales acciones educativas impulsadas por la Nación y las provincias en el marco del aislamiento y la suspensión de clases presenciales.

Contenidos pedagógicos

El Ministerio de Educación de la Nación lanzó el programa “Seguimos Educando”. Desde los primeros días de suspensión de clases presenciales, a través del portal educ.ar, la Televisión Pública y emisiones radiales se difunden contenidos educativos para nivel inicial, primario y secundario en las distintas áreas de conocimiento. A estas propuestas, se sumó la elaboración de cuadernillos con actividades pautadas para cada día de aislamiento, que están disponibles de forma online y en versión impresa.

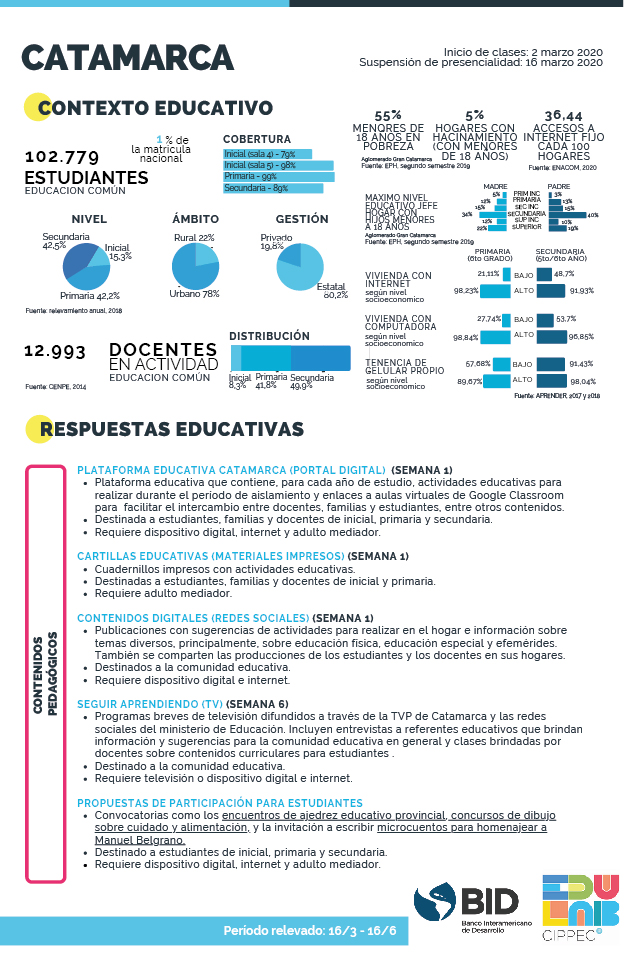

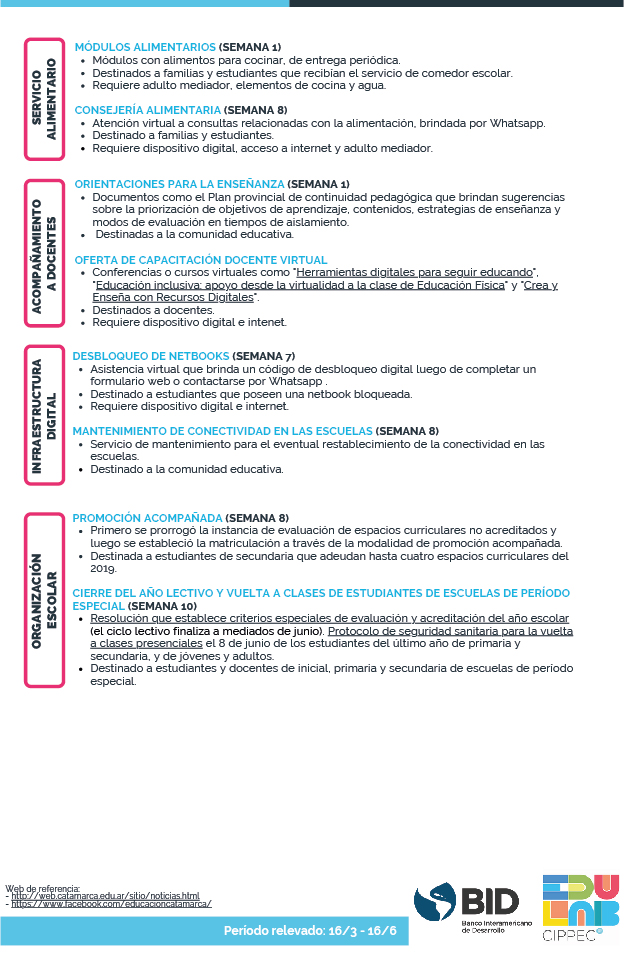

Por su parte, todas las provincias desarrollaron plataformas para distribuir contenidos digitales. En Misiones, por ejemplo, la plataforma Guacurarí, una iniciativa destinada originalmente a las escuelas técnicas, se acondicionó para los distintos niveles educativos y modalidades, y lleva registrados más de 2 millones de visitas. En por los menos 19 de las plataformas provinciales, a la disposición de los contenidos, se les sumó funcionalidades orientadas a promover y facilitar la interacción entre entre docentes y estudiantes. En Chaco, por ejemplo, la plataforma ELE ofrece lineamientos para el armado de aulas virtuales en Moodle. En Catamarca se brindan orientaciones y enlaces para crear espacios de intercambio virtuales a través de Google Classroom.

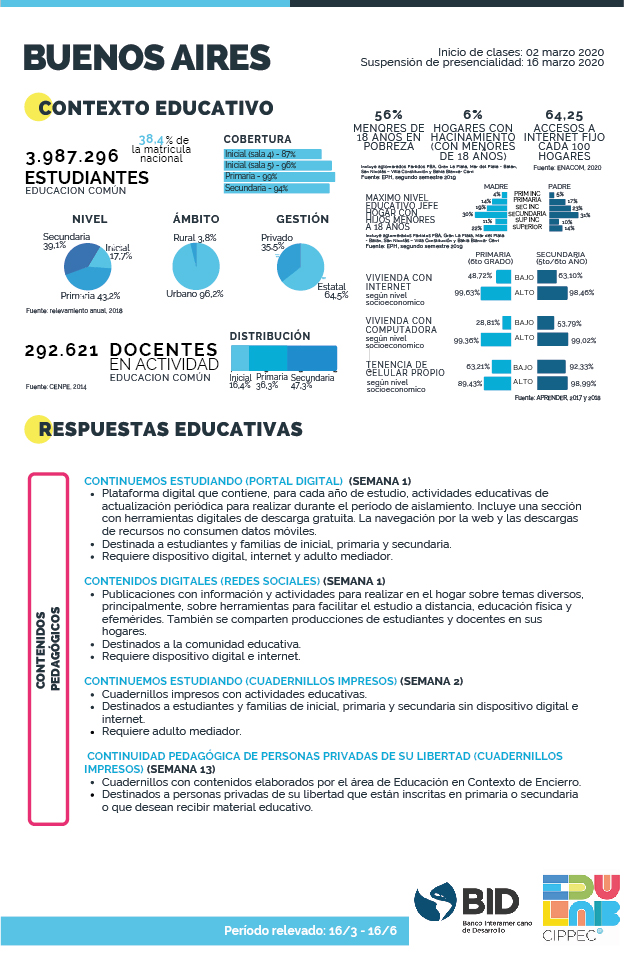

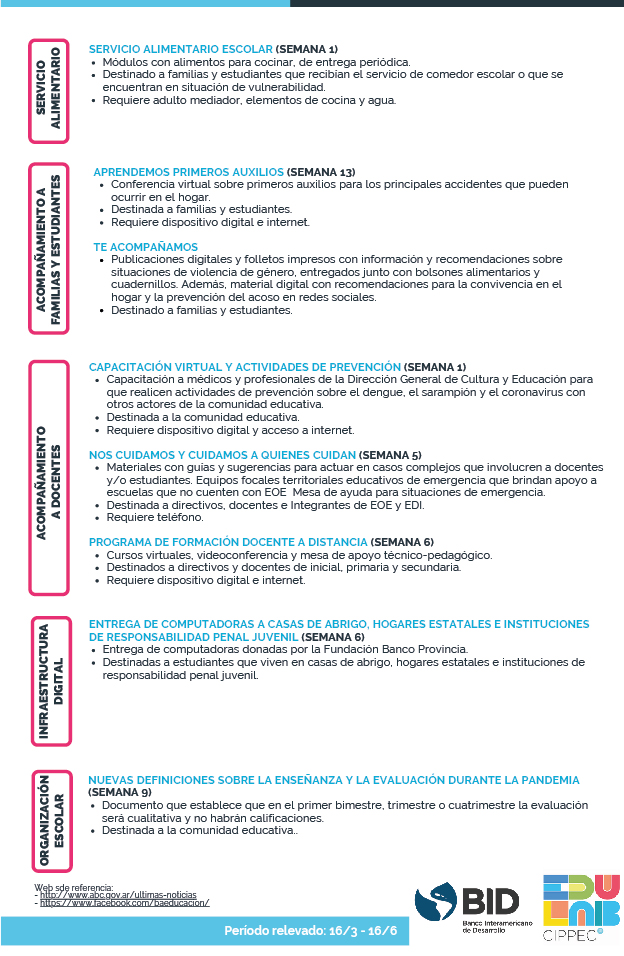

Por la proporción de estudiantes y docentes sin conectividad y dispositivos para acceder a los contenidos que se ofrecen en las plataformas, algunas provincias combina tecnologías digitales con la difusión de contenidos propios por televisión y radio. Formosa y Catamarca, por ejemplo, se apoyan fuertemente en la difusión de materiales educativos a través de la televisión. En La Pampa, Tucumán y Santiago del Estero, diversos contenidos llegan a los estudiantes de escuelas rurales a través de la radio. Provincias como Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe combinan la producción de contenidos digitales e impresos. En Santa Cruz hicieron lo propio para los alumnos de escuelas técnicas.

Ampliación de infraestructura digital

El Ministerio de Educación de la Nación suscribió un acuerdo junto con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para la navegación gratuita en todo el país con las tres empresas más importantes de telefonía celular. También entregó 135.000 netbooks y tablets para alumnos de escuelas secundarias de gestión estatal de las provincias del Norte y algunos municipios del conurbano de la provincia de Buenos Aires.

A nivel provincial, por lo menos ocho provincias están ofreciendo el servicio de desbloqueo de computadoras que fueron entregadas en años anteriores y están fuera de servicio. Algunas provincias están destinando recursos para adquirir software y servicios informáticos en la nube como, por ejemplo, la gestión de licencias de uso de plataformas que permiten el intercambio sincrónico entre inspectores y directivos, directivos y docentes, docentes y estudiantes (Corrientes y Misiones).

Acompañamiento a docentes

A través del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), el Ministerio de la Nación volcó a la virtualidad una multiplicidad de cursos de formación docente.

Las provincias, por su parte, fortalecieron la oferta de capacitación docente. De acuerdo al relevamiento realizado por CIPPEC, al menos 14 provincias pusieron a disposición de los docentes trayectos formativos pensados especialmente para el contexto de aislamiento social. En Río Negro, por ejemplo, se propuso el curso “Educar en #TiemposdeDistanciamientoSocial: claves para pensar una propuesta educativa en el contexto actual”. Por su parte, el Ministerio de Educación de San Luis, junto a la Universidad de La Punta, lanzó un curso de enseñanza a distancia para ofrecer herramientas para el uso pedagógico de redes sociales, aulas virtuales o plataformas de intercambio sincrónico.

Córdoba, Chubut y La Rioja complementan la oferta formativa con seminarios o foros virtuales. Asimismo, algunos ministerios provinciales han facilitado dispositivos de asistencia técnica a docentes en tiempo real. Es el caso de la Provincia de Jujuy, donde referentes del área de educación digital del ministerio canalizan diversas consultas técnicas a través del WhatsApp.

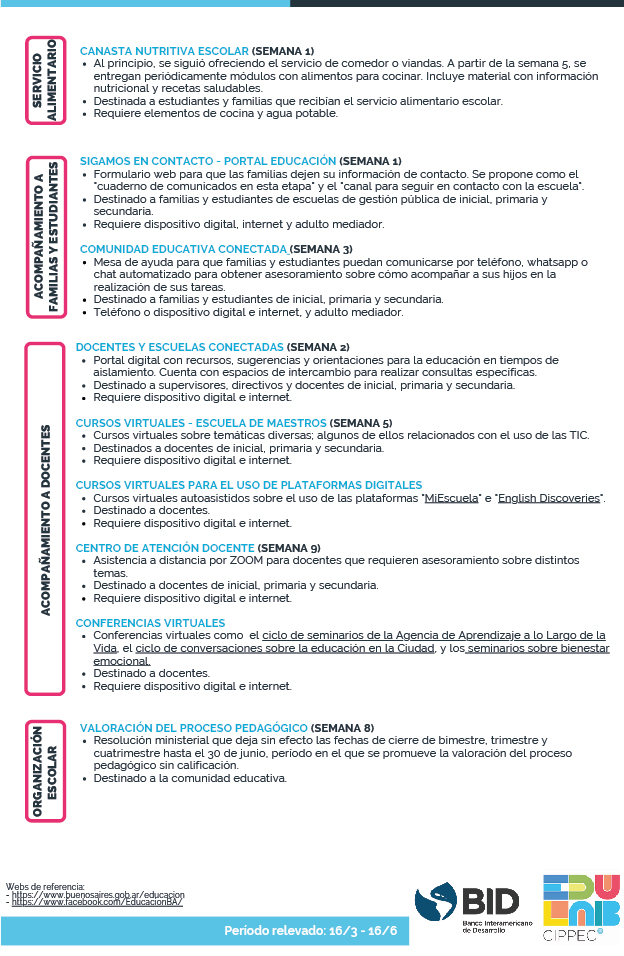

Apoyo a la inclusión educativa

Antes de desatarse la pandemia, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar conformaban familias con carencias materiales persistentes. En este nuevo escenario, las escuelas de todas las provincias reforzaron sus esfuerzos para garantizar que los estudiantes accedan a alimentos, manteniendo inicialmente la distribución de viandas y, luego, entregando módulos alimentarios.

En siete provincias habilitaron canales de comunicación permanente con las familias. Es el caso de la Comunidad Educativa Conectada de CABA, una mesa de ayuda en tiempo real, al que las familias porteñas pueden recurrir por teléfono, WhatsApp o chat, para recibir apoyo o asesoramiento. La propuesta “Nos cuidemos entre todos” impulsada por el ministerio de educación de San Juan tiene un espíritu similar.

Otras iniciativas están destinadas especialmente a los jóvenes. En la provincia de Salta, el Programa de Acompañamiento Escolar, una iniciativa de apoyo a las trayectorias de alumnos con dificultades en el aprendizaje, continúa funcionando en una modalidad virtual. En Tierra del Fuego, el Ministerio de Educación, en una articulación intersectorial con el área de salud, generó una línea de comunicación vía WhatsApp de asesoría en salud integral para adolescentes.

Organización escolar

Un quinto grupo de acciones coloca el foco en las adaptaciones y modificaciones que la suspensión de las clases presenciales impone sobre la organización escolar. El régimen de presencialidad legitimaba un conjunto de reglas que organizaban el acceso, el tránsito, la acreditación y la certificación de saberes. El aislamiento hizo que estas reglas entraran en crisis.

En algunos casos, los requisitos de acceso a la escolaridad se adaptaron al nuevo contexto. En Santa Fe, por ejemplo, se extendió el período de inscripción en el nivel secundario. Además, la suspensión de las clases presenciales dejó en suspenso la situación de estudiantes secundarios que adeudaban espacios curriculares al inicio del ciclo lectivo. En provincias como Mendoza y Entre Ríos las mesas de exámenes tomaron un formato virtual. En Catamarca y Misiones, los ministerios de educación adoptaron, excepcionalmente, el régimen de promoción acompañada para estudiantes de la secundaria que adeudaran hasta cuatro materias.

La evaluación y acreditación de saberes son algunas de las cuestiones más discutidas. Córdoba, CABA, Tucumán y Mendoza suspendieron en abril las calificaciones durante el aislamiento social. Luego, el Consejo Federal de Educación acordó, por unanimidad, una resolución por la cual se establece que ningún alumno del país sería calificado mientras las clases presenciales estén suspendidas. En su lugar, se propone una evaluación formativa orientada a retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones a los estudiantes y las familias.

Conocé las respuestas educativas de cada provincia al COVID