El siguiente texto resume el documento “COVID19 and Latin America: Social Impact, Policies and a Fiscal Case for an Emergency Social Protection Floor” publicado el 5 de abril de 2020.

América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y se encuentra actualmente ingresando a la fase exponencial de la pandemia generada por el COVID-19.

En las últimas semanas los gobiernos han impulsado distintas estrategias para paliar la crisis, la mayoría de ellos con políticas de cuarentena o distanciamiento social recomendadas por los expertos en ciencias de la salud. Sin embargo, la efectividad de estas medidas se encuentra en gran parte condicionada por la estructura social subyacente: existe una enorme brecha en las consecuencias de la crisis entre los sectores de mayores y menores ingresos de la región.

En consecuencia, la región se encuentra ante el desafío de mantener una estrategia epidemiológica de distanciamiento social sin generar crisis sociales o políticas, al tiempo que cuenta con un gran porcentaje de la población que depende de su trabajo diario fuera del hogar para subsistir.

Para mantener esta estrategia es necesario que la estructura de protección social alcance rápidamente una amplia cobertura en la estructura social Latinoamericana. En caso contrario, con el devenir de las consecuencias económicas, tanto a corto como a mediano y largo plazo, casi la mitad de la población de la región enfrentará una inminente crisis humanitaria.

Mientras que desde una perspectiva médica la población más vulnerable al COVID-19 son los adultos mayores, socialmente una gran parte de la población más vulnerables son los niños, niñas y las mujeres, especialmente aquellas familias jóvenes con hijos/as.

Para estudiar este problema y delinear posibles soluciones, es necesario analizar el fenómeno en tres instancias:

- Primero, un análisis del alcance de los sistemas de protección social existentes en la región

- En segundo lugar, observar las estrategias impulsadas en las últimas semanas para hacer frente a esta crisis

- Por último, estimar las implicancias fiscales de expandir los pisos de protección social en los distintos países.

Los gobiernos de los países de la región enfrentan un aparente triple dilema: garantizar el éxito de la estrategia de contención epidemiológica, reducir sus costos sociales y garantizar el ordenamiento político sin desmedro de las instituciones democráticas. La única solución para este aparente trilema es invertir significativamente en la consolidación de un piso de protección social basado en la noción de derecho humano como criterio de elegibilidad, tal como señala la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

La infraestructura de protección social en América Latina

En los últimos 15 años América Latina ha avanzado significativamente en varios indicadores de bienestar como cobertura de seguridad social y programas de transferencias para familias con niños/as.

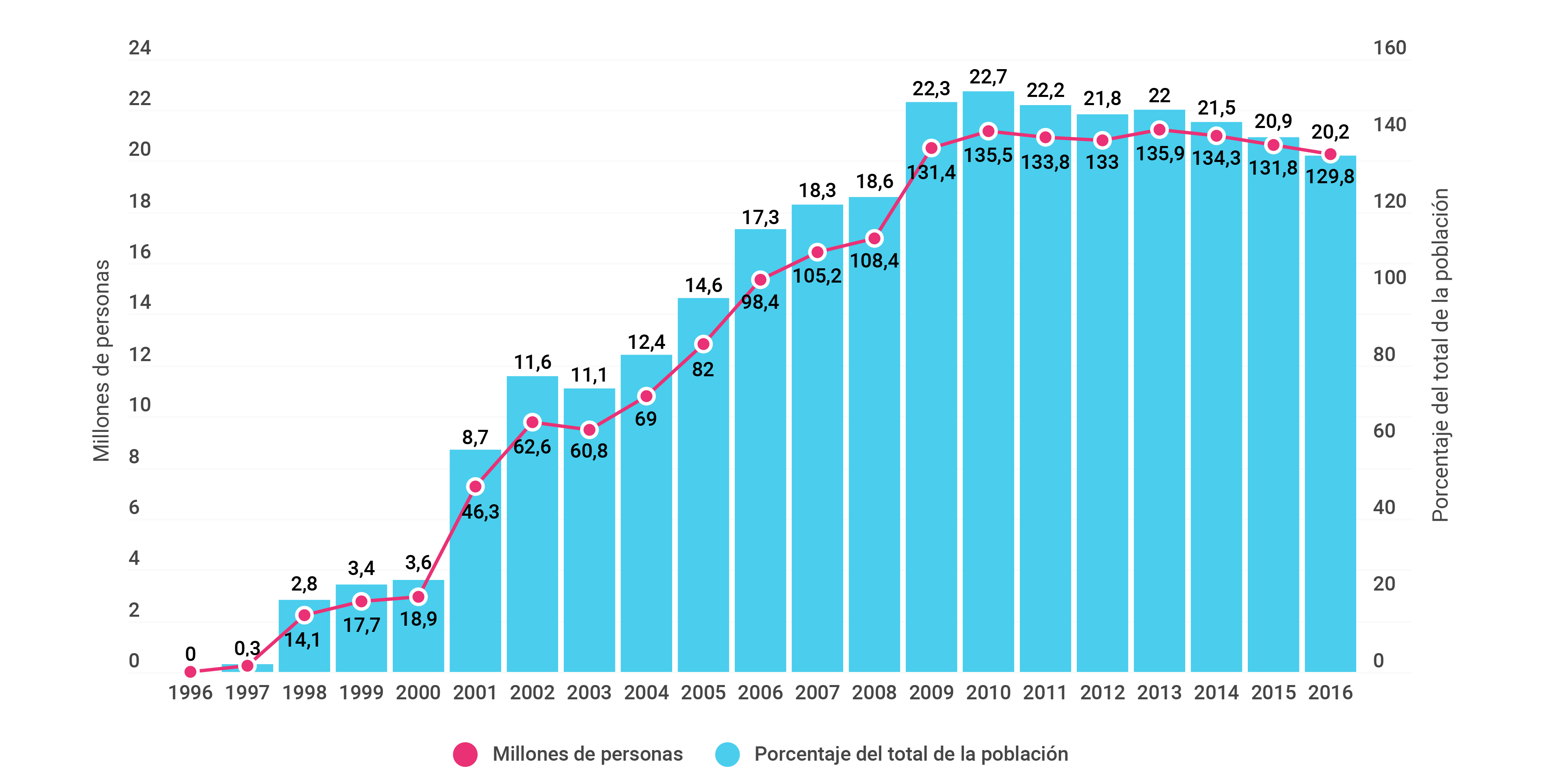

Gráfico 1. Población que recibe transferencias monetarias no contributivas (en porcentaje y millones) en América Latina (1996-2016)

Fuente: Cecchini & Atuesta, 2017

A su vez, también ha habido avances en la cobertura de servicios de infraestructura básica como agua potable y electricidad. Sin embargo, estas políticas difícilmente alcanzan para satisfacer las necesidades de los más vulnerables, y el acceso a la seguridad social se encuentra muy estratificado por nivel económico.

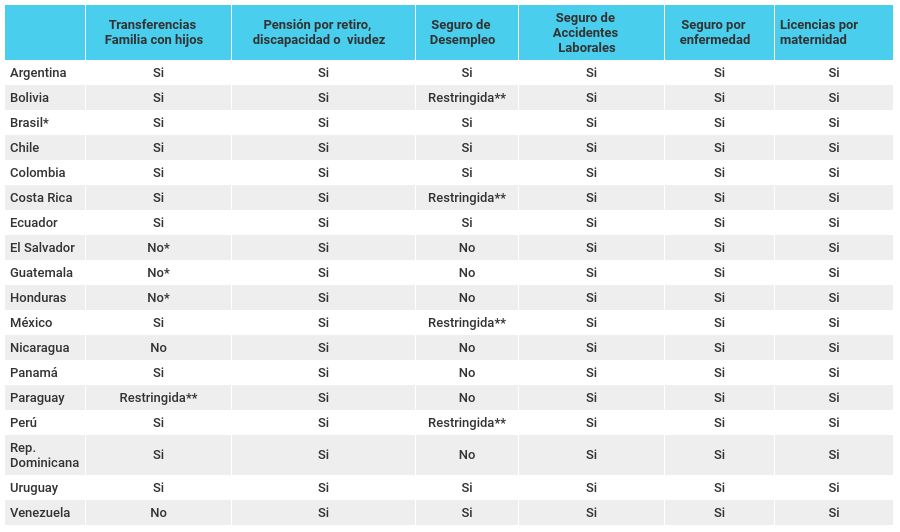

Tabla 1. Riesgos cubiertos por seguridad social por país

*No respaldada por ley o decreto nacional

** Sin cobertura nacional o general, aplica únicamente a regiones específicas o categorías laborales restringidas

Fuente: Informe Mundial de Protección Social y Base de Datos de Protección Social, OIT, 2018

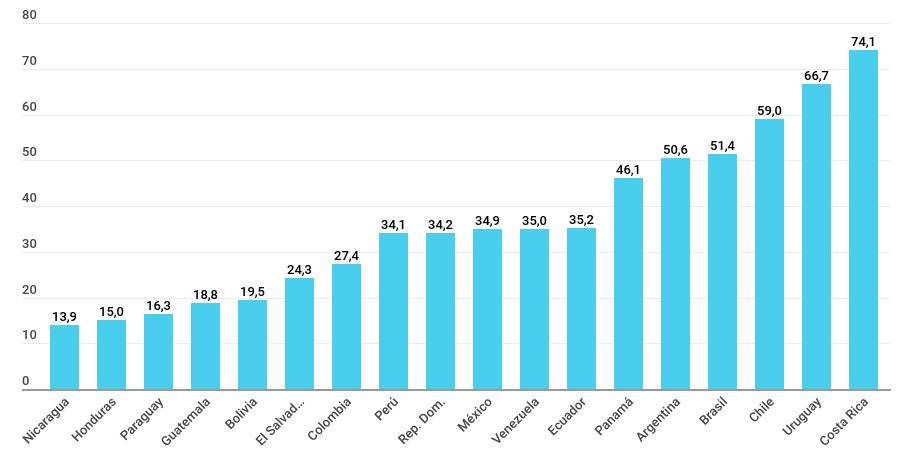

Asimismo, la región presenta altísimos niveles de informalidad, principalmente en aquellos sectores más desprotegidos frente a las consecuencias económicas de la pandemia.

Gráfico 2. Porcentaje de la población entre 0 y 14 años en hogares donde al menos un miembro tiene acceso a seguridad social

Fuente: Rossel, 2013b.

Irrupción del COVID-19: Respuestas de los gobiernos a la fecha (30/03)

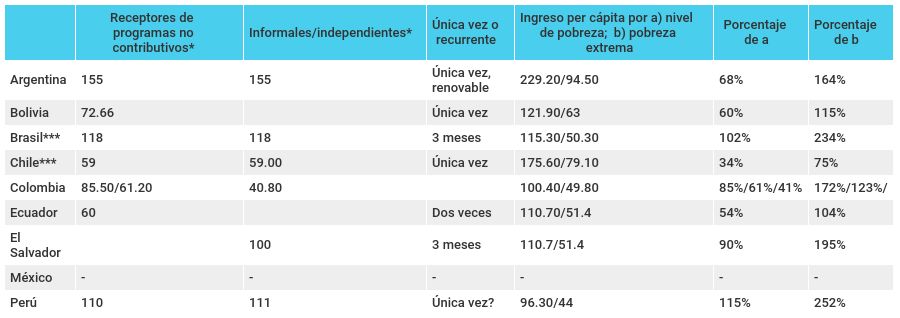

La mayoría de los gobiernos de la región desarrollaron estrategias para paliar la crisis, pero con diferente velocidad e intensidad. Estas estrategias están principalmente centradas en aquellas poblaciones incluidas en los sistemas de protección social existentes, tanto contributivos como no contributivos, mientras que los sectores con menos protección hasta el momento son los trabajadores informales e independientes.

Tabla 2. Transferencias de ingreso anunciadas/decretadas/legisladas como respuesta a la crisis del COVID19 en nueve países latinoamericanos, expresadas en dólares

*Valores calculados al tipo de cambio del 30/03/2020

** Líneas de pobreza de 2018 (CEPAL, 2018)

*** Esperando aprobación presidencial al 01/04/2020.

Fuentes: Argentina; Brasil; Bolivia; Chile; Colombia; Ecuador; El Salvador; Peru

Pisos de protección social: estimación del costo fiscal

Este contexto se complejiza aún más por el escaso margen fiscal con que cuentan la mayoría de los países de la región para impulsar medidas que contengan los efectos de la crisis.

Previo a la explosión de la pandemia, las expectativas de crecimiento para la región ya eran magras (apenas 1,4%), y el nivel de desempleo regional era del 8%, ambos indicadores que casi con seguridad empeorarán con el devenir del COVID19. De esta manera, no sólo no es un momento propicio para aplicar políticas de austeridad fiscal, sino que además la protección de los más vulnerables podría realizarse sin incurrir en un costo fiscal alto.

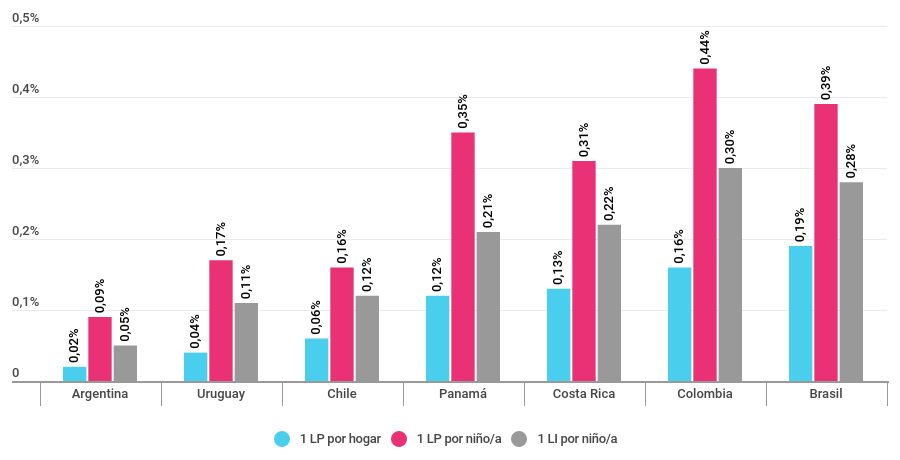

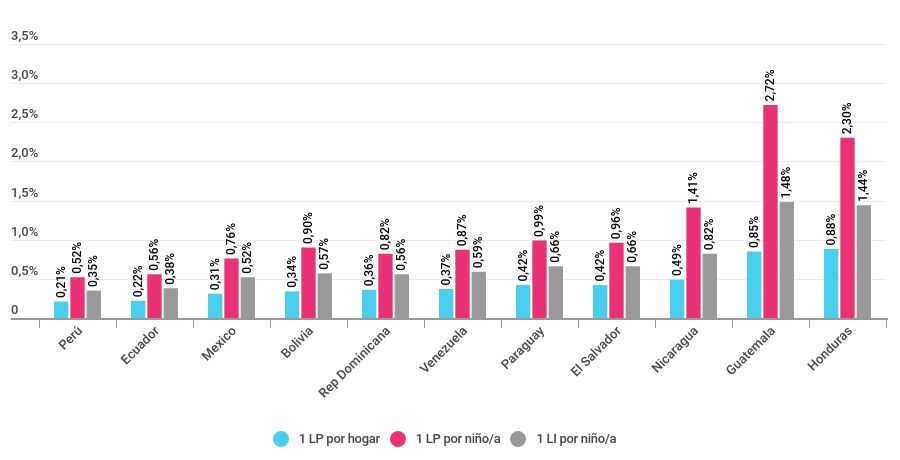

En este trabajo demostramos que, para los países económicamente más desarrollados de la región, la provisión de transferencias de ingresos equivalentes a una línea de pobreza por niño/a hacia la población más vulnerable por tres meses implicaría un esfuerzo fiscal de entre el 0.05% y el 1% del PBI. Para los países menos desarrollados, estos valores siguen siendo inferiores al 2% de sus respectivos PBI.

Gráfico 3. Costo neto de transferencias a familias vulnerables (por debajo de 1,8 LP per cápita) con niños/as menores de 18 años, por tres meses bajo diferentes parámetros (como % del PBI anual), países más desarrollados.

Fuente: Estimaciones propias basadas en Filgueira & Espíndola, 2015.

LP = Linea de Pobreza = Poverty Line. LI = Linea de Indigencia = Extreme Poverty Line.

Gráfico 4. Costo neto de transferencias a familias vulnerables (por debajo de 1,8 LP per cápita) con niños/as menores de 18 años, por tres meses bajo diferentes parámetros (como % del PBI anual), países menos desarrollados.

Fuente: estimaciones propias basadas en Filgueira & Espíndola, 2015.

LP = Linea de Pobreza = Poverty Line. LI = Linea de Indigencia = Extreme Poverty Line.

Conclusiones

La región atraviesa un aparente trilema que debe ser resuelto: cómo garantizar de manera simultánea una estrategia epidemiológica eficiente, niveles básicos de bienestar y estabilidad política.

Del análisis previamente propuesto se deriva que para solucionar este desafío es necesario que la estructura de protección social alcance rápidamente una amplia cobertura en la estructura social Latinoamericana. Este sistema debe necesariamente contar con dos pilares:

- Por un lado, garantía de ingresos básicos para los hogares más vulnerables

- Por el otro, acceso continuo a servicios de infraestructura básica.

Estos ingredientes son críticos para evitar una crisis humanitaria en la región mientras que se desarrolla la estrategia epidemiológica pertinente para aplanar la curva de contagios y contener la expansión del virus.

Por último, estos tres criterios también son ciertos desde una perspectiva social que excede a la crítica coyuntura actual. A menos que se implemente un piso de protección social, los costos de la estrategia epidemiológica de distanciamiento social serán enormes, no sólo en términos económicos, sino también políticos y sociales. La región latinoamericana se encuentra en un proceso de creciente conflicto político y polarización que, con el impulso de la pandemia, pueden rápidamente evolucionar hacia un deterioro crítico de la democracia y el orden político.