Publicado en septiembre de 2019

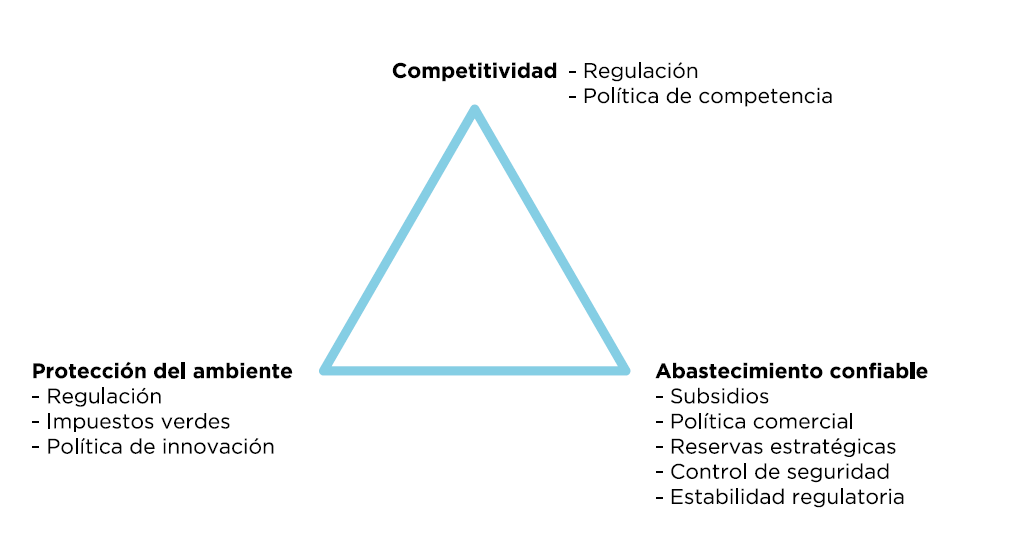

La política energética tiene una misión triple: asegurar el abastecimiento de energía, contribuir a la competitividad de la economía, y volver al consumo de energía compatible con un medioambiente sano. La figura también resalta los instrumentos de política disponibles para lograr cada uno de estos objetivos.

La búsqueda de estos objetivos debería planearse de forma simultánea. Sin embargo, considerando que su implementación puede conllevar a inconsistencias entre políticas, no es necesario que la búsqueda de los tres objetivos sea coincidente en el tiempo. La política energética podrá coyunturalmente privilegiar alguno de estos objetivos, pero debe tener un plan consistente que trace una guía en el tiempo para alcanzarlos.

El “triángulo mágico” de la política energética

Fuente: World Energy Council (2015)

Las principales propuestas están enmarcadas en brindar un mayor nivel de competencia a los mercados de energía en Argentina en función de brindar la sostenibilidad de la oferta al mínimo costo posible para los consumidores. Las políticas e instrumentos a desarrollar para tal fin son varios, pero entre ellos se destacan:

1- Estudiar la factibilidad de relocalizar los subsidios a la oferta hacia un esquema focalizado en la demanda en base a transferencias directas a los consumidores de acuerdo a parámetros objetivos (universo incluido en planes existentes). Un contexto de precios alineados con los costos favorece la eficiencia asignativa y envía las señales correctas para fomentar la competencia entre productores y tecnologías.

2- Introducción de subastas en los diferentes segmentos de la cadena -como el establecido por CAMMESA para la compra de gas natural para las usinas- como paso necesario para tender a la eficiencia del sector y hacerlo más transparente (inclusive en las inversiones de los segmentos regulados de la red en la medida que los mecanismos de almacenamiento y generación descentralizada puedan volverse una alternativa competitiva).

3- Incorporación de indicadores de desempeño para medir la eficiencia de las distintas redes de distribución en las provincias y permitir la competencia por comparación entre las mismas a fin de transparentar los procesos de revisiones tarifarias integrales que llevan cada una de las jurisdicciones.

4- Repensar la utilización de contratos de largo plazo firmados por CAMMESA para la provisión de capacidad. La restricción fiscal vigente, y la tendencia a la baja del costo de las energías renovables en el marco de la ley de generación distribuida permitirá que los clientes industriales se auto-provean de la energía (sorteando así el pago de los costos heredados si estos se mantienen dentro del sistema energético). En la medida que se estabilice el costo de capital y las subastas de compra de gas natural por parte de CAMMESA tiendan a hacer más competitivo el precio del gas natural, la competencia en el mercado y la potencial aplicación de la comercialización minorista permitirá disminuir el costo de producción y contrarrestar el peso de estos contratos de largo plazo en el precio monómico.

5- Respecto a la descarbonización, se debe considerar el escenario relativamente limpio del sistema argentino, y las dificultades que están atravesando otros países en sus respectivos procesos, y repensarse la combinación de instrumentos mediante los cuales la ley de renovables pretende fomentar el aumento de estas energías en la matriz energética. A su vez, se debe aprovechar el gas de Vaca Muerta como “puente” hacía una matriz energética más limpia.

6- En términos de gobernanza regulatoria es prioritario descentralizar y abrir las decisiones trascendentes dictadas por la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Energía). Tender a un modelo como el del Reino Unido donde los cambios de gran magnitud que afectan estructuralmente la operación del sistema son sometidos a un mecanismo de consultas con los potenciales interesados. A nivel regional, Chile también es un ejemplo interesante en el cual las distintas voces interesadas pueden expresar su opinión en caso de divergencias o afectación de intereses ante políticas públicas mediante el “panel de expertos”. Se deberían evaluar estos y otros ejemplos relevantes para su aplicación al caso de Argentina.

7- Finalmente, en términos de las instituciones que gobiernan y controlan el sector, sería deseable e importante que en la medida que haya fondos del Tesoro dirigidos al sector en forma de subsidios a la oferta, la Oficina de Presupuesto del Congreso -cuyo fundamento es el de brindar soporte a los legisladores para profundizar la comprensión de temas que involucren recursos públicos- tenga un rol institucional en esta materia con especialistas que garanticen su uso eficiente.