Publicado en julio de 2019

Casi la mitad de las personas en situación de pobreza crónica tiene menos de 15 años, el 70% tiene un nivel educativo bajo y, si bien la mayoría de los adultos tienen trabajo, éstos son precarios y sin aportes de seguridad social y cobertura de salud.

Estos son algunos de los datos que se desprenden del informe de CIPPEC, CEDLAS, y PNUD “El desafío de la pobreza en la Argentina: diagnóstico y perspectivas”, realizado por Leonardo Gasparin, Leopoldo Tornarolli y Pablo Gluzzman (CEDLAS), que analiza y caracteriza por primera vez la realidad que atraviesan las personas en situación de pobreza crónica, es decir, aquellas que pertenecen a hogares con menos probabilidad de salir de la pobreza (medida por ingreso) incluso en períodos favorables para la economía del país. Conocer qué nivel educativo tienen; qué edades; en dónde viven; y cómo se componen esas familias es crucial para diseñar políticas que logren revertir la pobreza crónica.

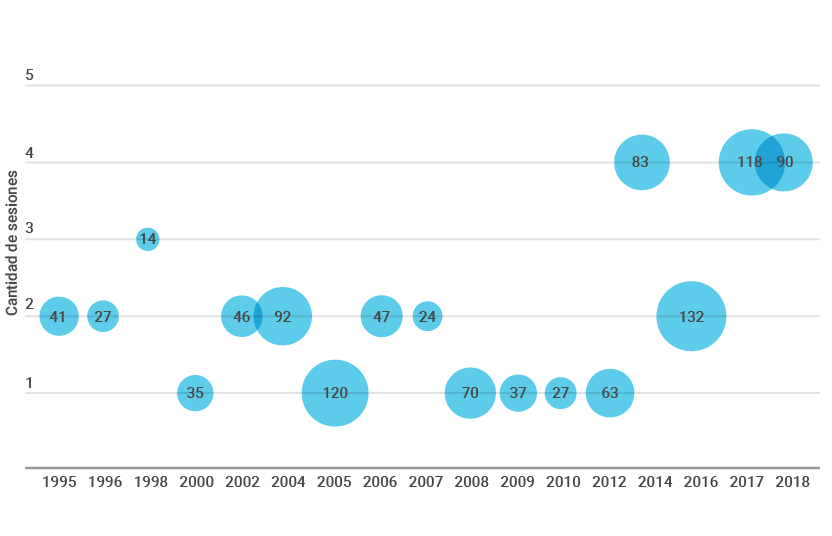

La historia reciente de la pobreza

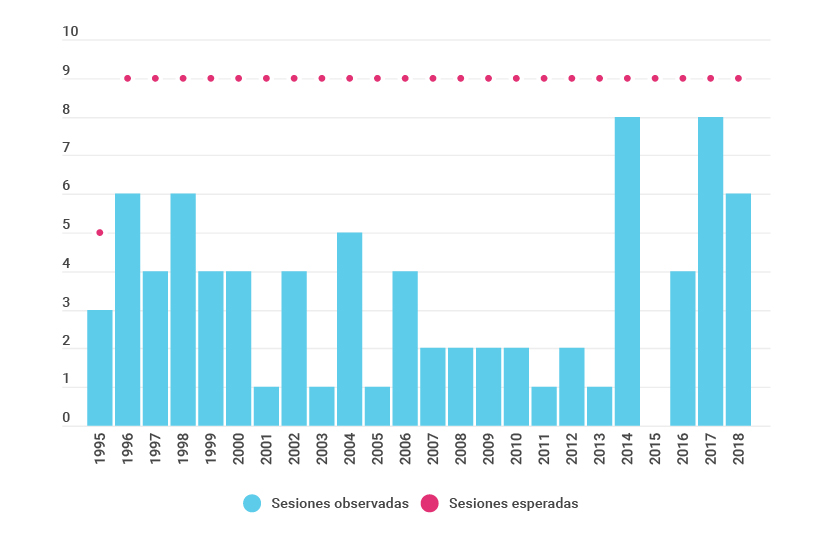

La incidencia histórica de la pobreza en Argentina tiene un piso difícil de perforar: en los últimos 30 años la tasa de pobreza medida por ingresos nunca fue menor al 25%.

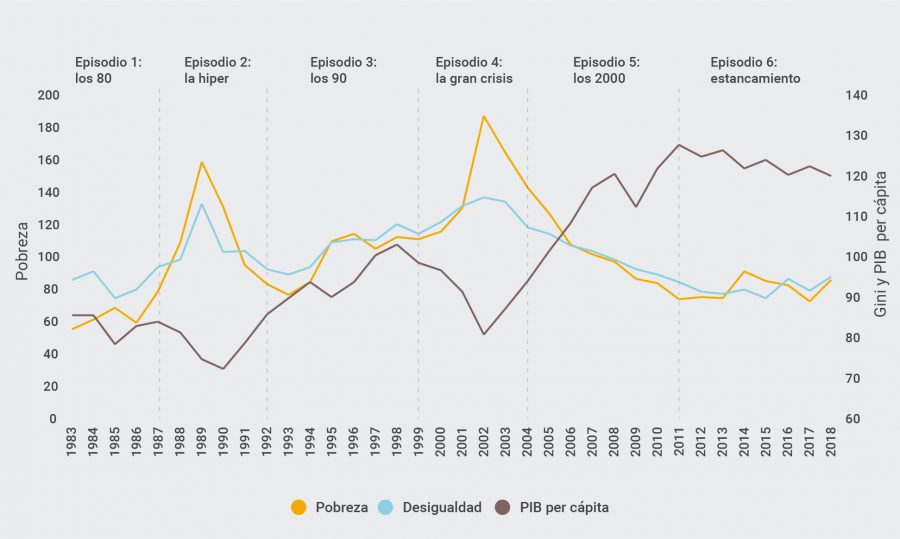

Entre 1983 y 2018 “la pobreza solo disminuyó en el rebote de las dos crisis macroeconómicas profundas que vivió el país, y en el período de excepcionales circunstancias externas durante parte de los 2000”, sostiene el documento. Durante ese período el PBI per cápita creció a menos del 1% anual, un escenario “no propicio para alimentar un proceso sólido de reducción persistente de la pobreza”. En ese mismo lapso, los indicadores de pobreza (siempre medida por ingreso) se redujeron en casi todos los países de América Latina en los 2000 y también en la presente década, aunque a tasas menores.

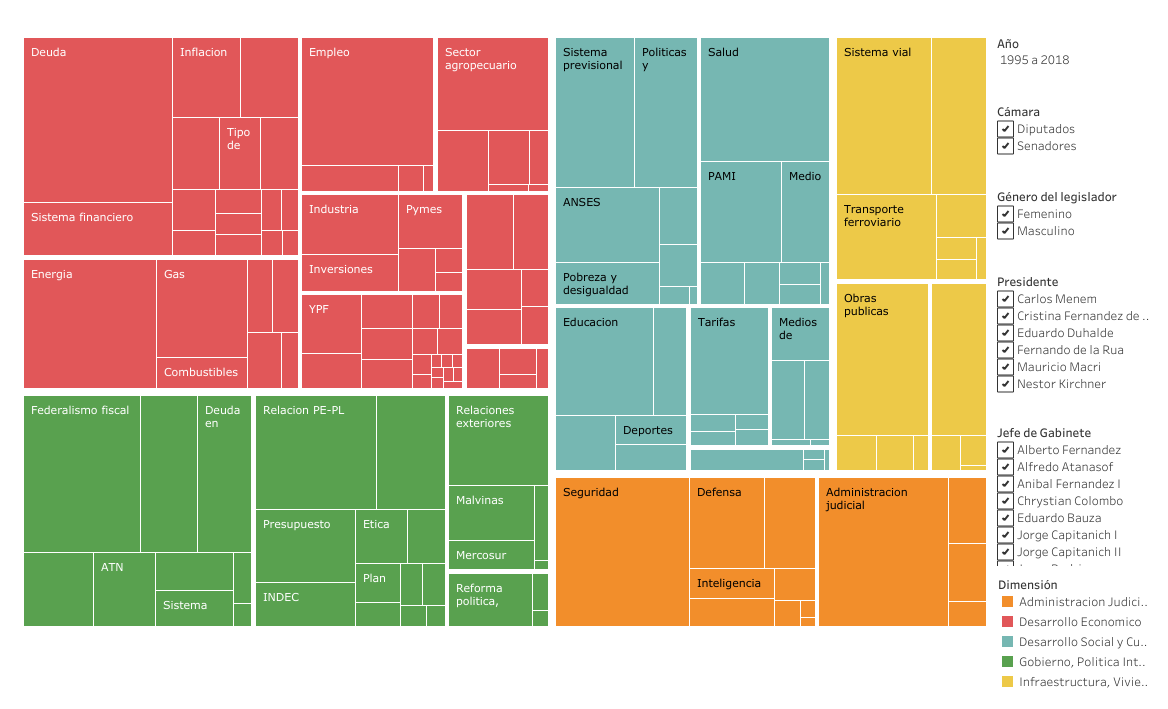

Pobreza, desigualdad y PIB per cápita en Argentina (1983-2018)

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH y WEO.

Nota. Las series están expresadas como porcentaje del valor promedio del período 1983-2018.

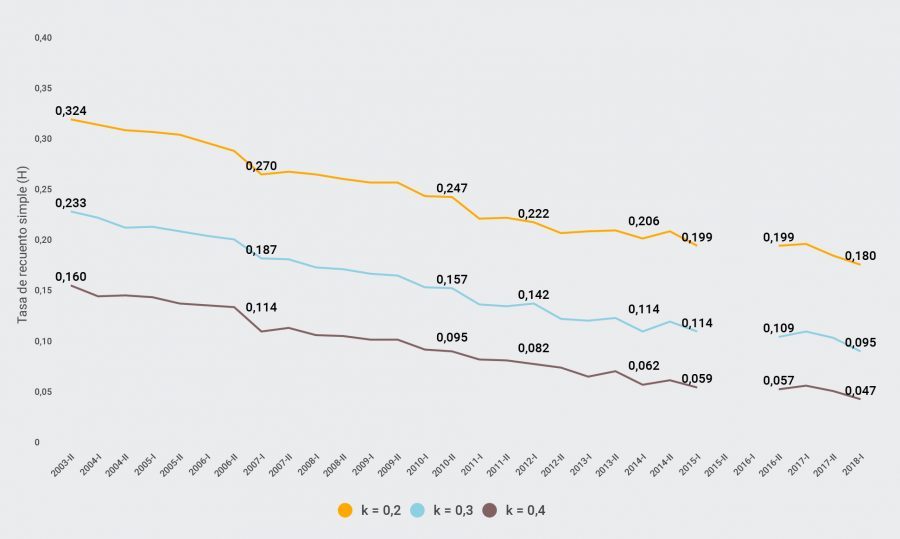

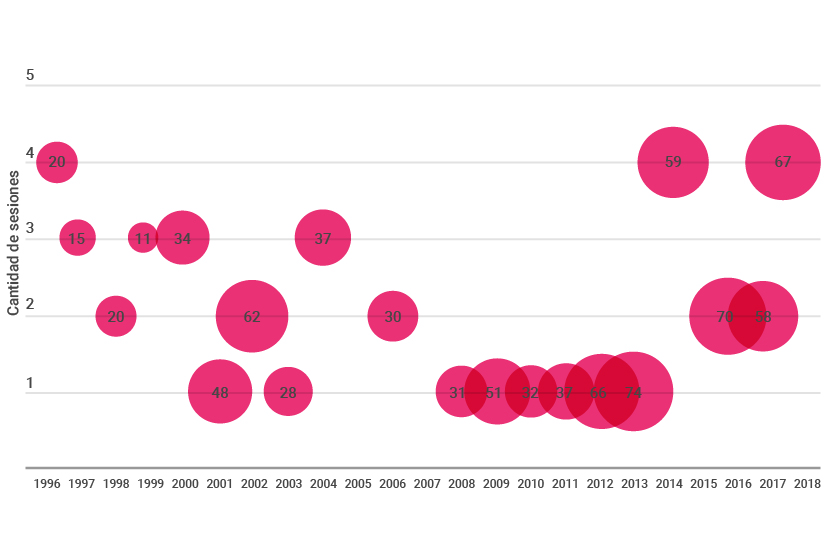

Pero la pobreza implica carencias y vulnerabilidades que exceden la dimensión monetaria. Según el estudio, “en el período 2003-2018 hubo una clara reducción de la pobreza multidimensional” (que mide aspectos del nivel de vida de la persona y su acceso a bienes, servicios y derechos).

Evolución de características habitacionales de los hogares (2003-2018)

Fuente: elaboración de CEDLAS sobre la base de EPH de INDEC.

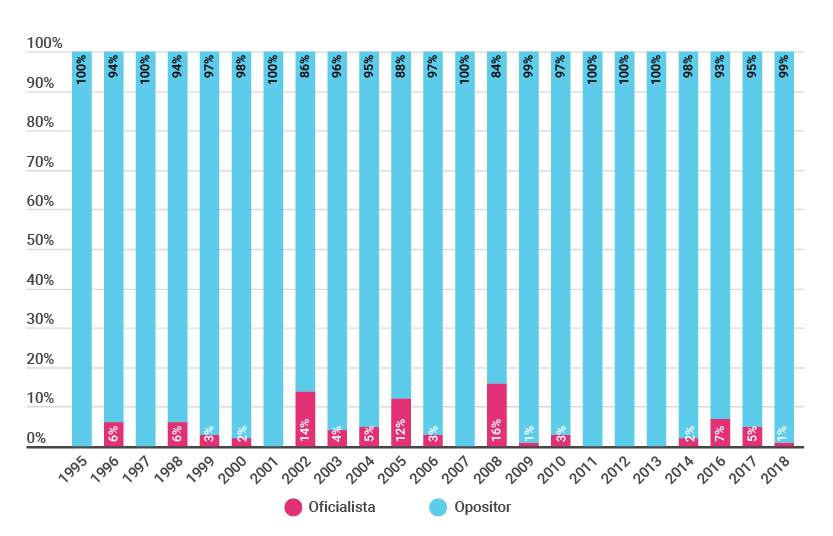

Perfil de la pobreza crónica

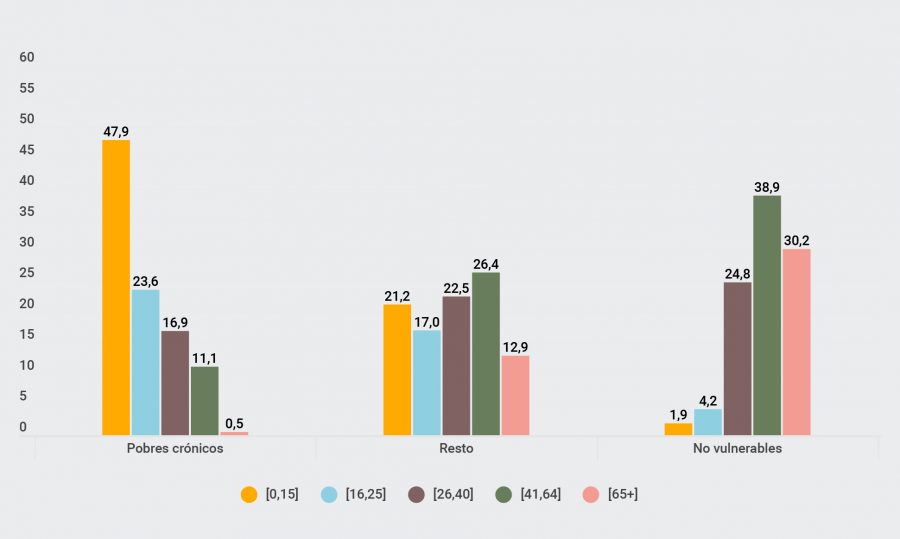

El documento se centra en el 10% de los hogares más vulnerables con más probabilidad de persistir en la pobreza, a quienes define como pobres crónicos. Ellos constituyen el “núcleo duro de la pobreza”: son personas que, aún en periodos económicos favorables, tienen bajas posibilidades para salir de la pobreza.

Estas son las principales características de la pobreza crónica en la Argentina:

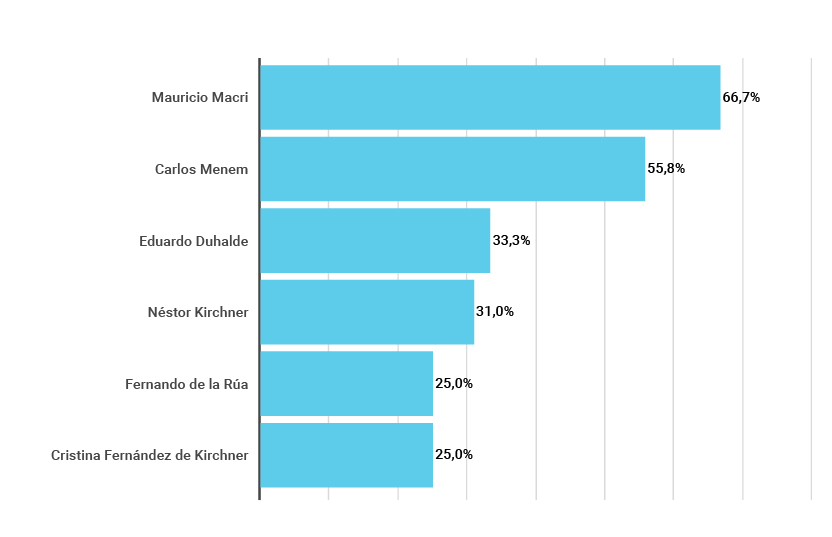

Edad: El 47,9% son niños menores de 15 años, mientras que solo el 0,5% de los pobres crónicos supera los 65 años de edad.

Perfil demográfico de la pobreza crónica (2018)

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC.

Nota. El gráfico muestra la proporción de cada grupo etario en el total de cada grupo de población.

Hogar: El tamaño promedio del hogar en pobreza crónica es de 6,1 personas, con un promedio de 2,5 niños menores de 12 años. El 43,4% tiene jefatura femenina.

Condiciones habitacionales: El 98,5% de los pobres crónicos accede a agua corriente pero sólo el 63,4% tiene baño con retrete con descarga de agua y apenas el 28,9% tiene acceso a cloacas.

Educación: Casi el 70% de los pobres crónicos tiene un nivel educativo bajo (menos de 9 años de educación) y prácticamente ninguno posee un nivel educativo superior (más de 12). Sólo el 89,3% de los jóvenes entre 13 y 17 años asiste a la escuela mientras esta cifra se eleva al 100% para los jóvenes en situación de menor vulnerabilidad.

Empleo: La mayoría de los adultos que se encuentran en situación de pobreza crónica trabaja. Sin embargo, su inserción en el mercado laboral se da en condiciones más precarias: un 35% declara no tener un trabajo fijo, y pocos tienen un empleo con derecho a jubilación (33%) y seguro de salud (36%). A su vez, la participación laboral es significativamente menor en el grupo de jóvenes y de mujeres que se encuentran en la pobreza crónica en comparación al resto de la población.

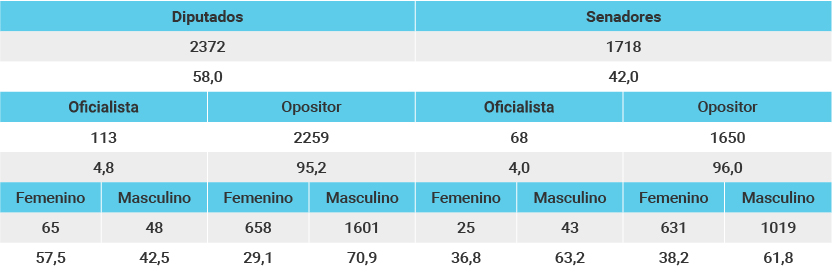

Proyecciones

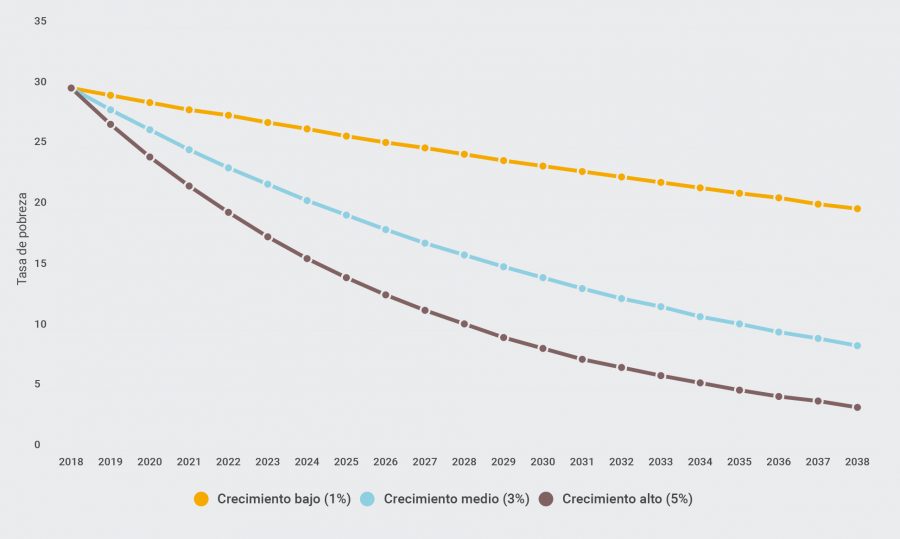

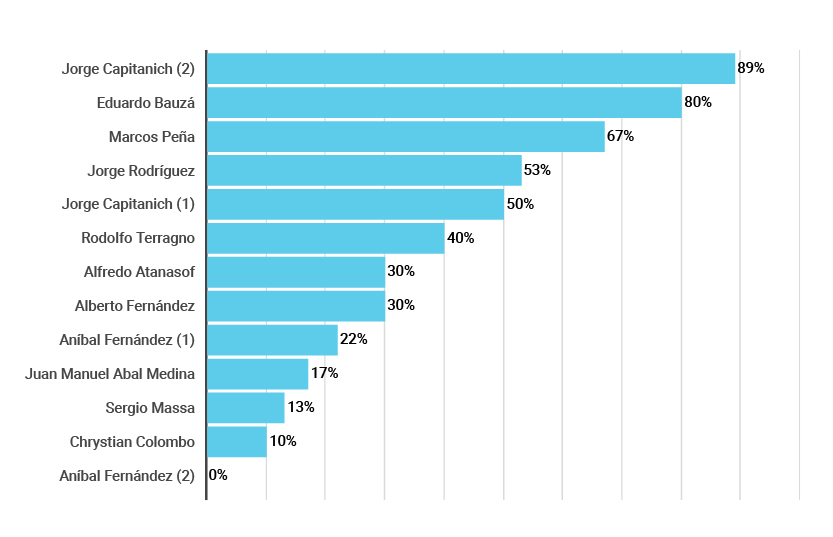

El crecimiento es condición necesaria pero no suficiente para erradicar la pobreza. Según las estimaciones de este trabajo, con un crecimiento del PIB per cápita de 1%, la pobreza caería a 27% en cinco años (con respecto a 2018), a 24,5% en 10 años y a 20% en 20 años. Una tasa de crecimiento del 3% anual permitiría reducir la pobreza de 30% a 25,8% en 5 años, a 16% en 10 años y a 9% en dos décadas.

Con una tasa de crecimiento económico muy alta (5% anual), la pobreza podría caer de 30% en 2018 a cerca de 20% en 2023. Si esos valores se mantuvieran un lustro más, la pobreza podría caer a alrededor del 10% en 2028, y con una década adicional de crecimiento, la pobreza podría reducirse a menos del 4%. Es decir, solo en un escenario de crecimiento sostenido a tasas altas durante dos décadas, la pobreza de ingresos quedaría reducida a un grupo poblacional pequeño.

Proyecciones de reducción de pobreza ante escenarios de crecimiento (2018-2038)

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH-INDEC.