Publicado en junio de 2019

Motivados por este proceso, nuestro trabajo indaga, a través de una encuesta a empresas de seis ramas de la industria manufacturera argentina, sobre el grado de penetración actual y esperado de las nuevas tecnologías y sobre el impacto actual y esperado sobre la demanda de trabajo en las firmas del sector.

La encuesta alcanzó a 307 firmas pertenecientes a seis ramas industriales:

- Alimentos procesados

- Siderurgia y Metalmecánica

- Vehículos livianos y Piezas y accesorios

- Textil

- Maquinaria agrícola

- Biofarma

El diseño de la encuesta, la selección de los sectores y el marco conceptual que contiene las categorías que definen los distintos estados de adopción tecnológica siguen los lineamientos del proyecto “Industria 2027” de Brasil, impulsado por la Confederación Nacional de Industrias y que contó con el apoyo técnico de la UFRJ y la UNICAMP (CNI, 2018).

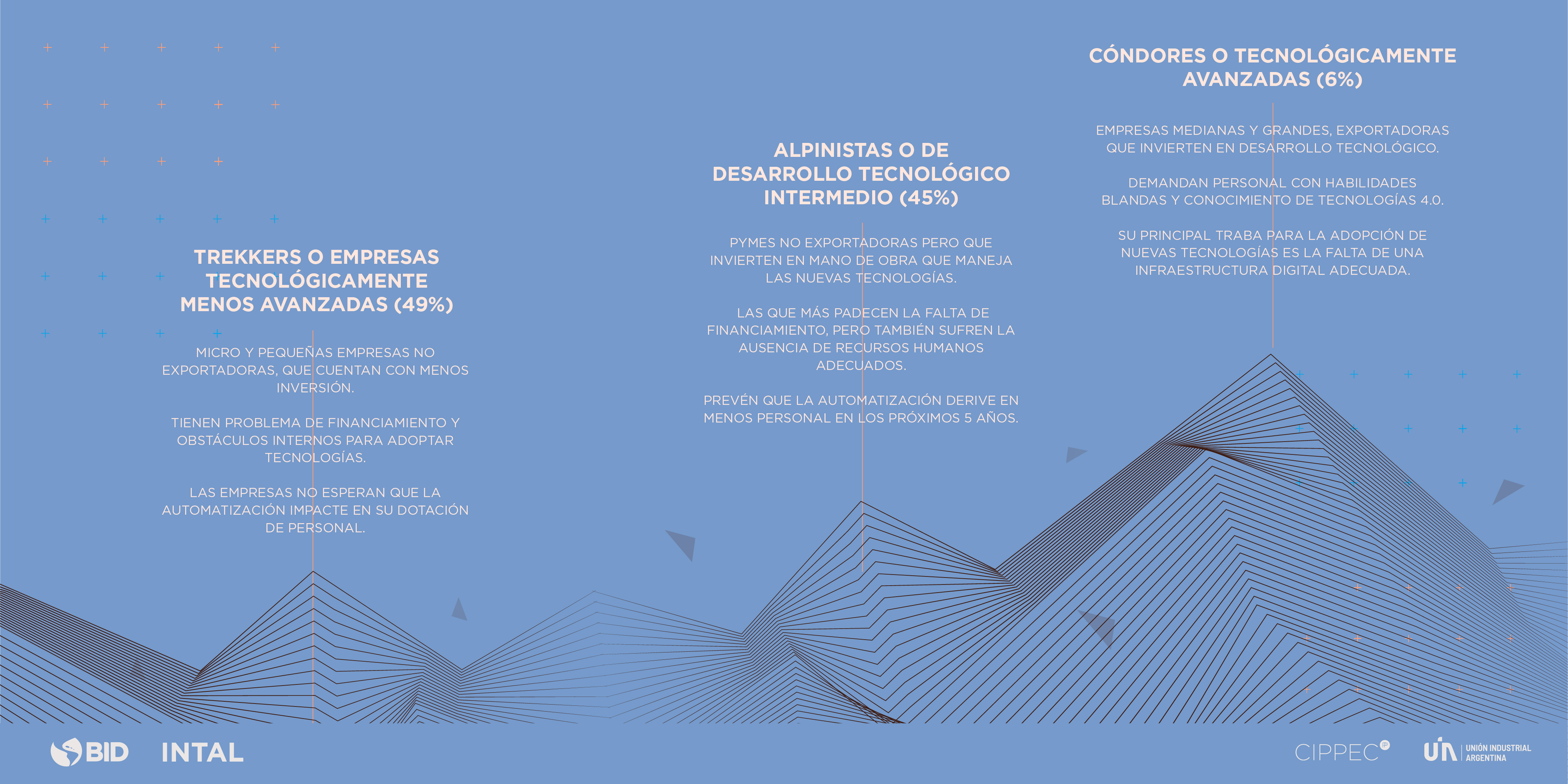

Los resultados muestran que, en términos de adopción tecnológica, la travesía hacia la Industria 4.0 en Argentina –al igual que en Brasil– recién comienza. Dentro de esta caracterización general, existen heterogeneidades significativas al interior de la industria. Nuestro trabajo identifica a tres grupos de empresas:

- Un pequeño conjunto (6% de la muestra) que, pese a no ser enteramente 4.0, se encuentra próximo a la cima tecnológica, que llamaremos Cóndores.

- Un grupo, que incluye al 45% de la muestra, que se caracteriza por emplear tecnologías de desarrollo medio y ser activo para cerrar las brechas que lo separan de la frontera tecnológica, que identificaremos como Alpinistas.

- Otro grupo que abarca a cerca de la mitad de las empresas, las cuales usan tecnologías de primera y segunda generación y parecen inactivas frente al cambio tecnológico, a quienes denominaremos Trekkers.

El análisis comparativo de las encuestas en Argentina y Brasil arroja, a su vez, tres mensajes importantes. El primero es que las tecnologías 4.0 son aún de uso marginal en ambos países. El segundo es que existe un porcentaje importante de firmas empleando tecnologías de primera y segunda generación en los dos países. El tercero es que en ambos países la mayoría de las empresas no ha tomado aún acciones específicas para cerrar la brecha. La buena noticia es que Argentina y Brasil tienen 2 de los 3 entramados industriales más profundos de América Latina. Por lo tanto, cuentan con los activos necesarios para poder completar esta travesía, que debe ser vista como una buena oportunidad para revitalizar el sector productivo de ambos países.

Con respecto a la demanda de habilidades, la escasa importancia otorgada a habilidades vinculadas con inteligencia artificial, impresión 3D, computación en la nube, sensores inteligentes, internet de las cosas y realidad aumentada en la contratación de personal en los últimos años se condice con una industria en la que la mayoría de empresas aún no ha iniciado una transformación hacia sistemas ciber-físicos y modelos de negocios basados en analítica de datos.

De todas maneras, las empresas argentinas esperan un pronunciado salto en su demanda de habilidades asociadas a estas transformaciones en los próximos cinco años. Más allá de estas consideraciones, la demanda de habilidades también refleja un patrón compatible con encuestas del resto del mundo y con la literatura reciente sobre los trabajos del futuro: un elevado porcentaje de empresas que prioriza las habilidades blandas y relacionales, por encima incluso de habilidades tecnológicas y técnicas. En un contexto de cambio acelerado, los conocimientos teóricos y técnicos pierden relevancia ante habilidades interpersonales, creativas y de solución de problemas complejos, que no solo son más difíciles de automatizar, sino que son determinantes para que los trabajadores logren adaptarse exitosamente a las cambiantes exigencias laborales.

Por otro lado, las empresas encuestadas reflejan un proceso de automatización con impacto balanceado sobre el empleo en los últimos cinco años. Las empresas tecnológicamente más avanzadas (Cóndores), en su gran mayoría, han aumentado su dotación de personal como consecuencia de este proceso. En cambio, entre las empresas menos avanzadas y poco dinámicas (Trekkers), son más las que han reducido personal que las que lo han aumentado. A su vez, aunque las expectativas a futuro de las empresas respecto al impacto de la automatización sobre el empleo son más bien pesimistas, se destaca un impacto neutro o incluso positivo en tareas con elevado contenido cognitivo y donde las habilidades relacionales son más importantes.

Este camino de transformación no solo implica un cambio al interior de las firmas, sino -tal vez más importante- un agresivo esfuerzo de política pública que resuelva los obstáculos que hoy encuentran las firmas para adoptar tecnologías, y que apuntale la generación de competencias laborales en línea con el cambio tecnológico en curso. Sin embargo, el conjunto de políticas elegido no puede ser uniforme dadas las fuertes heterogeneidades que –como aquí se muestra– tiene el tejido industrial argentino.