Publicado en septiembre de 2019

La toma de decisiones sobre políticas públicas en Argentina se concentra en el presidente: en general, no incluye la voz de sectores aliados al oficialismo y tampoco a los actores directamente afectados por las políticas. En esta aparente fortaleza del presidente radica precisamente su principal debilidad. Cuando los proyectos políticos del primer mandatario se frustran, su gobierno se ve amenazado en el ámbito político por sus socios y otras fuerzas partidarias, y por la sociedad en general que sale a las calles a manifestar su descontento.

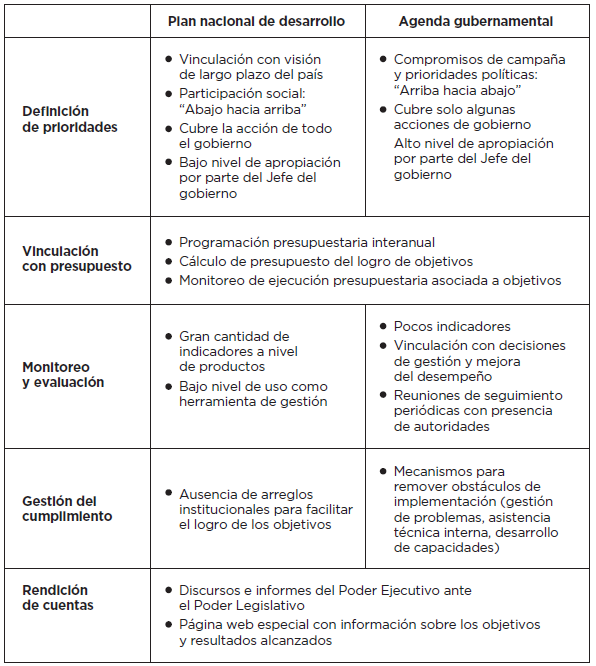

Construir consensos es difícil cuando existen múltiples actores y la alternativa de decidir unilateralmente o forjar acuerdos caso por caso se vuelve más atractiva. La debilidad actual de los partidos políticos y la fragmentación del sistema de partidos exacerba este mecanismo. Un aspecto en el que se manifiesta esta forma de decidir es la integración de los gabinetes: las coaliciones electorales suman socios para maximizar las chances de ganar, pero los planteles de gobierno excluyen a la mayoría de estos aliados electorales y se conforman con personas cercanas al presidente. Su composición tampoco responde a intercambios por apoyo legislativo ni a la inclusión de representantes de la sociedad civil. Otro aspecto en el que se entrevé este modo de decidir es la multiplicidad de bloques en el poder legislativo y la escasa coordinación entre agrupaciones políticas en el Congreso. En un contexto de creciente fragmentación del sistema de partidos, las reglas que rigen el funcionamiento del Congreso vuelven más compleja la agregación y colaboración entre los diputados. Esto incentiva la toma de decisiones concentradas en el presidente o la negociación y construcción de mayorías caso por caso, y tiene consecuencias en el papel que cumple el Poder Legislativo en el proceso de elaboración e implementación de las políticas públicas.

Sin embargo, a la larga, puede resultar más costosa: las políticas adoptadas de este modo son menos sostenibles y menos eficaces. Algunos mecanismos pueden incentivar la cooperación en la toma de decisiones. Las medidas que ordenan la competencia política y contienen la fragmentación del sistema de partidos -tales como la eliminación de colectoras, lemas y listas espejo, la verticalización de alianzas, y la jerarquización de partidos nacionales- brindan mayor claridad en la oferta electoral. Esto redunda en la construcción de coaliciones más coherentes internamente y en una menor necesidad de eludir socios minoritarios dentro de las coaliciones para poder tomar decisiones. Establecer reglas para desincentivar la fragmentación en el Congreso –como el fortalecimiento de la Comisión de Labor Parlamentaria y la definición de requisitos más exigentes para la formación de bloques legislativos- genera mejores condiciones para la coordinación y articulación entre las fuerzas políticas y, por lo tanto, desincentiva a los presidentes a llevar adelante negociaciones ad hoc. Por último, existen incentivos para alentar la formación de gabinetes que amplíen los apoyos de los gobiernos teniendo en cuenta la distribución de fuerzas en el poder legislativo y en la sociedad. Ejemplos de esto son el cuoteo, las audiencias públicas, las mesas sectoriales, y oficinas técnicas con el objeto de transformar el proceso de elaboración de las políticas públicas en más participativo.

No hay soluciones singulares para salir de este sendero donde la participación de los distintos actores en el proceso de elaboración de las políticas públicas es limitada. Sin embargo, hay principios que pueden guiar la construcción de un sistema político más amplio y más robusto, donde existan procesos más consensuados que promuevan políticas públicas sostenibles a largo plazo.

Un contexto que promueve la concentración de las decisiones

Decidir unilateralmente o forjar acuerdos caso por caso es más costoso en el largo plazo en tanto una política que no cuenta con el apoyo de los sectores afectados tiene bajas probabilidades de ser sostenida en el tiempo. En pocas palabras, el estilo de toma de decisiones de los presidentes argentinos en un contexto de fragmentación del sistema de partidos genera dificultades para lograr acuerdos y altos costos de transacción.

La ausencia de compromisos a largo plazo y de interlocutores que se mantengan a lo largo del tiempo, redunda en políticas poco sostenibles, con consensos débiles y aumenta las probabilidades de tener que deshacerlas. Esto transforma el proceso de toma de decisiones en un mecanismo ineficiente en el mediano y largo plazo.

Tres factores clave incentivan la toma de decisiones unilaterales por parte de los primeros mandatarios argentinos:

- La fragmentación del sistema de partidos y la flexibilidad de las reglas que rigen la formación de partidos y alianzas, que redunda en la debilidad de los partidos políticos a la hora de estructurar preferencias de los electores.

- La imprevisibilidad en el reparto de los cargos de gobierno una vez que los presidentes acceden al poder y los bajos incentivos para que las coaliciones electorales se traduzcan en coaliciones de gobierno.

- La falta de coordinación en el Poder Legislativo, que es en parte resultado de las normas que regulan su funcionamiento y la formación de bloques legislativos.

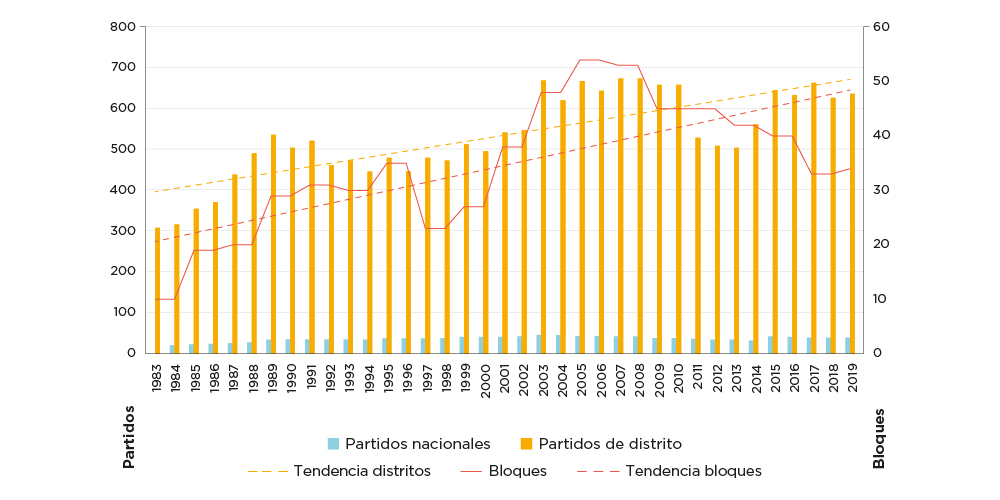

Cantidad de partidos y bloques legislativos (1983-2019)

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Cámara Nacional Electoral, la Dirección Nacional Electoral y Mustapic y Schiumerini (2008).

En el Poder Legislativo se dejaron de usar los espacios de coordinación

Las reglas que regulan el funcionamiento de las Cámaras no sufrieron modificaciones sustanciales desde el retorno de la democracia: son las mismas que rigieron bajo un sistema bipartidista, con el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical como partidos centrales. En un contexto de creciente fragmentación del sistema de partidos como el señalado más arriba, estas reglas vuelven más compleja la agregación y colaboración entre los diputados.

El reglamento de la Cámara de Diputados establece que un bloque se conforma con 3 o más diputados. Cada bloque tiene acceso a un lugar en la Comisión de Labor Parlamentaria (CLP), recursos para contratar personal de apoyo y uso de la palabra en el recinto. Estas condiciones generan incentivos para la desagregación. En 2019, en la Cámara baja, 22 de los 35 bloques contaban con 3 o menos integrantes, es decir, el 63% de los bloques son chicos (Cámara de Diputados de la Nación).

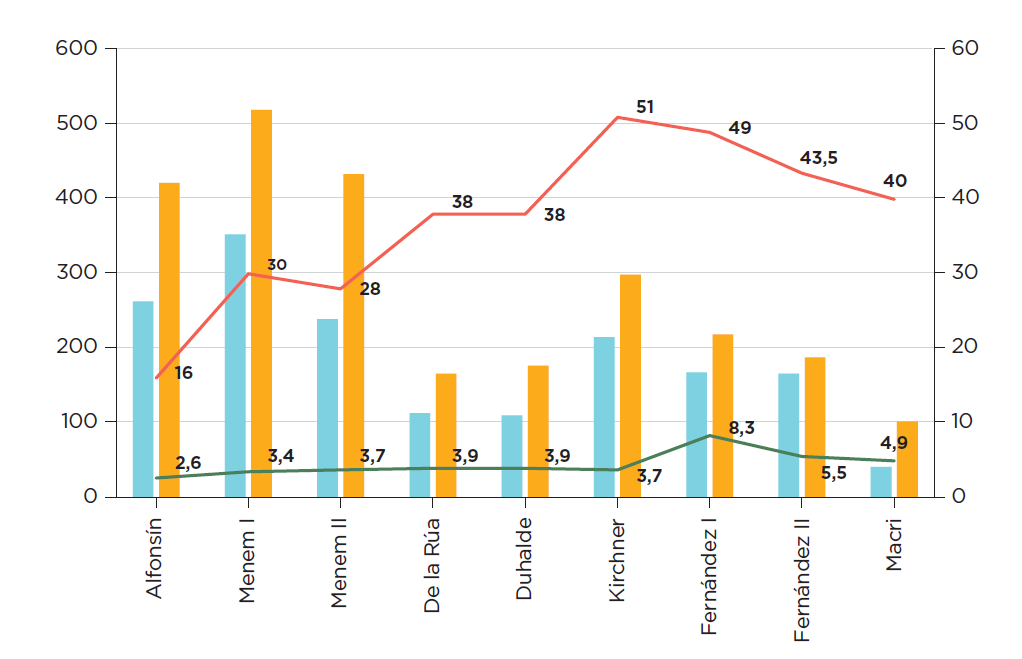

En segundo lugar, se registra un incremento de las sesiones especiales y una disminución de las sesiones sobre tablas. El promedio de sesiones por año propuestas por la CLP para el período 2008-2017 se redujo a un tercio, en relación con 1999-2007 (Bonvecchi, Cherny y Cella, 2017) (5 en el primer período, 15 en el segundo). Por otra parte, las sesiones especiales prácticamente sustituyeron a las de tablas: el promedio de 2008-2017 duplica al período 1999-2007 (10 sesiones especiales contra 5).

Esta situación está relacionada con la forma en la que se construyen las mayorías que aprueban leyes y con la cantidad de iniciativas que se aprueban. Para las sesiones sobre tablas los distintos bloques deben acordar el temario, pero en las sesiones especiales no es necesaria esta instancia de colaboración en tanto las pueden solicitar pocos legisladores o el Poder Ejecutivo.

En cuanto a la cantidad de leyes que se aprueban, este número desciende porque, al tratarse en sesiones especiales sin una agenda consensuada, sólo se tratan los pocos proyectos por los que se cita. Por lo tanto, el incremento en las sesiones especiales es un indicador de un quiebre en la lógica de cooperación interpartidaria que permitía que tanto los legisladores oficialistas como la oposición aprobaran proyectos.

Otro punto relevante a destacar a la hora de estudiar las instancias de acuerdos en el Poder Legislativo es la tasa de éxito de los proyectos de ley que envía el Poder Ejecutivo. Dicha tasa se mantiene estable, aunque la cantidad de iniciativas que presenta el presidente y aprueba el Congreso es cada vez menor (Bonvecchi, Cherny y Cella, 2017). Esta situación da cuenta del cambio en la estrategia del presidente: al existir mayores dificultades para construir consensos al interior de la Cámara de Diputados, el primer mandatario envía una menor cantidad de proyectos de ley.

Proyectos de ley y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo Nacional (1983 – 2017)

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Dirección de Información Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Sumado a esto, la inestabilidad y la poca duración de los legisladores en sus cargos -un rasgo característico de la política argentina- generan también imprevisibilidad en la discusión política: la fluidez de los interlocutores puede poner en jaque acuerdos preexistentes, que en una legislatura con muchos bloques es más difícil construir (Tsebelis, 2001).

En la Argentina, la falta de incentivos para la agregación partidaria y las reglas de los ámbitos de negociación legislativa dificultan la coordinación entre las organizaciones políticas y tienen consecuencias en el papel que cumple el Poder Legislativo. Si el Congreso participa en la elaboración de políticas públicas y controla su implementación es corresponsable con el Poder Ejecutivo por las consecuencias sociales de estas políticas. Esta responsabilidad compartida permite contar con políticas a largo plazo, es decir, brinda mayor estabilidad al sistema. El diseño institucional del Congreso argentino en un contexto de alta fragmentación, en cambio, desincentiva la formación de coaliciones legislativas estables y promueve la construcción de mayorías ad hoc por proyecto. El resultado es un Poder Legislativo que no participa activamente del proceso de elaboración en la toma de decisiones.